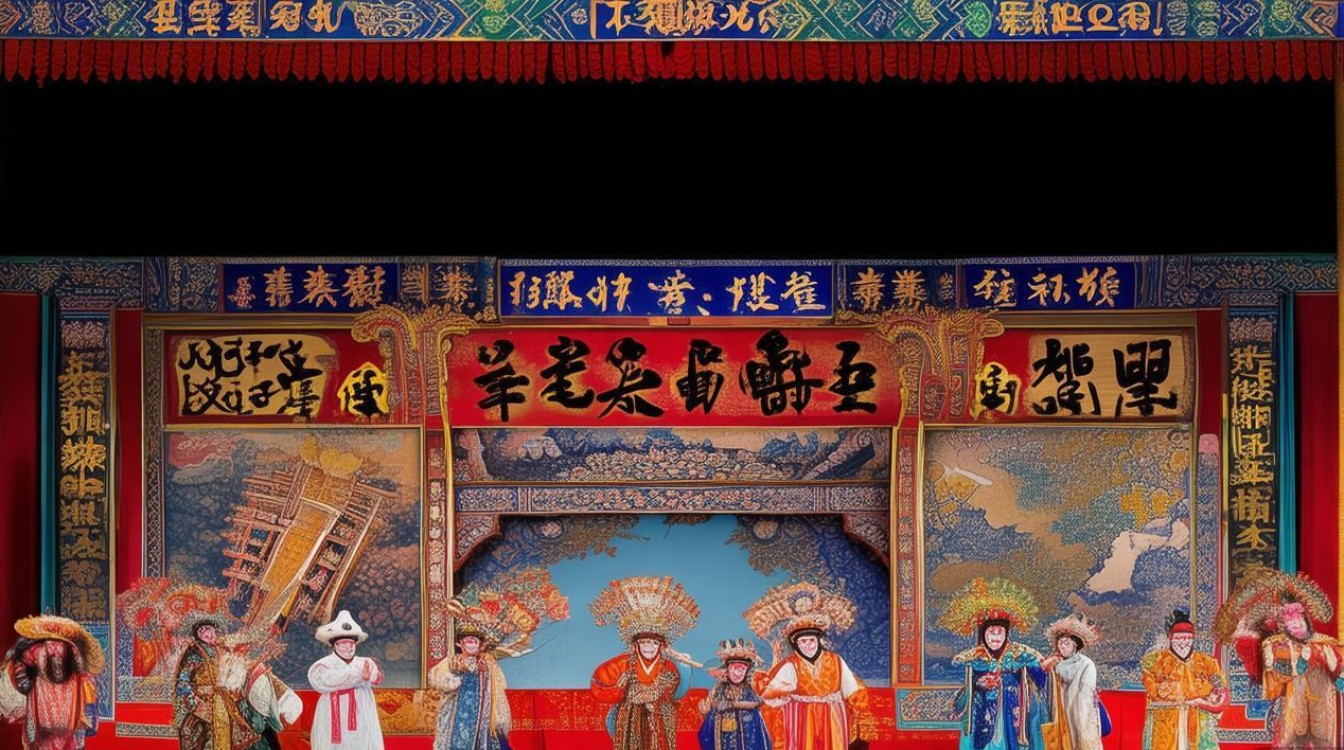

豫剧作为中国第一大地方剧种,发源于中原腹地,以高亢激越、朴实豪放的唱腔风格,承载着黄河流域深厚的文化基因,在豫剧的艺术体系中,编剧堪称“一剧之本”,他们以文字为基石,将民间故事、历史传说、时代精神熔铸成舞台上的鲜活生命,而在豫剧编剧的传承谱系中,“明家”以其四代人的坚守与创新,成为连接传统与现代的重要纽带,其创作历程不仅折射出豫剧的发展轨迹,更彰显了戏曲编剧在文化传承中的核心价值。

豫剧的萌芽与成长,始终与编剧的深耕密不可分,清代中后期,河南梆子(豫剧前身)在民间草台班社中兴起,此时的编剧多为底层文人或民间艺人,他们以口传心授的方式,将《三国演义》《杨家将》等历史故事改编成折子戏,唱词直白粗犷,充满乡土气息,例如早期经典《朝阳沟》的雏形,便是源于民间对“下乡知青”故事的口耳相传,后经文人整理加工,逐渐形成完整的戏剧结构,这种“民间智慧+文人加工”的创作模式,奠定了豫剧贴近生活、通俗易懂的艺术特质。

进入20世纪,豫剧迎来发展的黄金期,编剧群体的专业化程度显著提升,以“明家”为代表的编剧世家开始登上历史舞台:第一代明怀玉生于清末,自幼随父学戏,后转向编剧,他深入田间地头收集民间故事,将《花木兰》从零散的唱段整合成完整的“大戏”,刘大哥讲话理太偏”等唱段,以河南方言的韵律感,塑造出巾帼英雄的飒爽形象,至今仍是豫剧舞台上的经典,明怀玉的创作理念强调“戏以载道”,既保留民间艺术的质朴,又注入儒家文化的忠孝精神,为豫剧注入了深厚的思想内涵。

第二代明志远成长于民国时期,受五四新文化运动影响,其创作突破传统“才子佳人”“清官断案”的套路,转向关注社会现实,他创作的《包青天》不再局限于“铡美案”等传统情节,而是通过“打龙袍”“下陈州”等新编故事,揭露封建社会的黑暗,塑造出“铁面无私”的清官形象,明志远在语言上大胆创新,将白话文的简洁与梆子戏的唱腔结合,让台词既有文学性又朗朗上口,推动豫剧从“乡土小戏”向“都市剧场”转型。

新中国成立后,第三代明振声投身于现代戏创作,成为豫剧“三并举”(传统戏、新编历史剧、现代戏)方针的践行者,他参与改编的《小二黑结婚》,以赵树理的同名小说为蓝本,将太行山区的农村生活搬上舞台,唱词中“清粼粼的水来蓝个莹莹的天”等段落,借鉴了民歌的旋律感,使现代戏的唱腔更具艺术感染力,明振声强调“生活是创作的源泉”,他带领编剧团队深入农村体验生活,收集了大量第一手素材,塑造出小二黑、小芹等鲜活的农民形象,让豫剧与现代观众产生情感共鸣。

改革开放以来,第四代明晓光将目光投向传统剧目的创新性改编,他创作的《焦裕禄》,在尊重历史真实的基础上,融入现代戏剧的叙事手法,通过“风雪夜访贫”“带病治沙丘”等场景,立体展现了县委书记的公仆情怀,明晓光还注重舞台呈现的多元化,在《程婴救孤》中,他将豫西调的苍劲与豫东调的明快结合,运用多媒体技术再现“下宫之难”的悲壮场面,让传统历史剧焕发出新的时代光彩,明晓光的实践证明,豫剧编剧既要“守正”——坚守传统艺术的精髓,也要“创新”——回应时代审美需求,才能让老树开新花。

“明家”四代编剧的创作,不仅留下了数十部经典剧目,更形成了一套独特的编剧方法论,在题材选择上,他们始终坚持“接地气”:从明怀玉的民间传说,到明志远的社会批判,再到明振声的农村现实,直至明晓光的时代英雄,始终与中原大地的人民生活紧密相连,在语言风格上,他们追求“雅俗共赏”:既保留河南方言的鲜活生动,又锤炼唱词的文学性,如《花木兰》中“万里赴戎机”的唱段,既符合人物身份,又富有诗意,在结构布局上,他们注重“起承转合”的节奏感,通过“误会”“巧合”等传统戏剧技巧,制造矛盾冲突,同时融入现代戏剧的心理刻画,让人物形象更加丰满立体。

为了更清晰地呈现“明家”豫剧编剧的传承脉络,以下是其代表作品及艺术特色的简表:

| 世代 | 代表人物 | 活跃时期 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 第一代 | 明怀玉 | 清末民初 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 整理传统剧目,注入忠孝精神,唱词质朴有力 |

| 第二代 | 明志远 | 1930-1950年代 | 《包青天》《打金枝》 | 关注社会现实,语言白话化,塑造清官形象 |

| 第三代 | 明振声 | 1950-1980年代 | 《小二黑结婚》《李双双》 | 创作现代戏,深入生活,唱腔融入民歌元素 |

| 第四代 | 明晓光 | 1990年至今 | 《焦裕禄》《程婴救孤》 | 创新改编传统戏,融合现代叙事与舞台技术 |

豫剧编剧的传承与发展,离不开对“人”的关注与对“时代”的回应。“明家”四代人的坚守,正是这种精神的生动写照,从田间地头的草台班子到国家级艺术殿堂,从口传心授的手抄本到多媒体舞台呈现,豫剧的舞台在变,但编剧们“以人民为中心”的创作初心从未改变,他们用笔墨书写着中原大地的沧桑巨变,用唱腔传递着普通人的喜怒哀乐,让豫剧这一古老艺术在新时代焕发出勃勃生机。

当前豫剧编剧也面临诸多挑战:年轻编剧对传统文化认知不足,市场对现代戏的接纳度有待提高,创作与市场的平衡难以把握等,这些问题需要通过加强编剧人才培养、完善创作扶持机制、创新传播方式来解决,正如明晓光所言:“豫剧的根在民间,编剧的魂在人民,只有扎根泥土,才能长出参天大树。”

相关问答FAQs

Q1:豫剧编剧在创作现代戏时,如何平衡“艺术性”与“现实性”?

A:豫剧编剧创作现代戏时,需从“生活真实”出发,提炼“艺术真实”,要深入生活,收集第一手素材,确保人物塑造、情节发展符合现实逻辑;要运用戏曲特有的“写意”手法,通过唱腔、身段等程式化表演,将现实生活转化为舞台艺术,避免“话剧加唱”的生硬感;要注重思想性与观赏性的统一,既传递时代精神,又通过矛盾冲突、情感共鸣吸引观众,小二黑结婚》中,编剧将农村青年的爱情故事与反封建主题结合,用诙谐的语言、动人的唱腔,让现代戏既有现实深度,又具艺术感染力。

Q2:“明家”豫剧编剧的传承对当代戏曲人才培养有哪些启示?

A:“明家”的传承模式启示我们,戏曲人才培养需注重“家学传承”与“院校教育”相结合,家族传承中的“口传心授”“师徒相授”,能让学生在实践中掌握戏曲的“戏味”“韵味”;院校教育需强化传统文学、戏剧理论、现代编剧技巧的培养,避免“重技艺轻理论”的倾向,要鼓励编剧扎根生活,建立“采风—创作—实践”的闭环机制,让年轻编剧在传统与创新中找到平衡,培养既懂传统又通现代的复合型戏曲人才。