花木兰作为中国文学史上最具传奇色彩的女性形象之一,其“替父从军”的故事自《木兰辞》问世以来,便在民间广为流传,并成为戏曲艺术反复演绎的经典题材,从京剧的雍容典雅到豫剧的豪放质朴,从越剧的婉约细腻到黄梅戏的清新通俗,各地方剧种以独特的艺术语汇,塑造出风格迥异却同样动人的花木兰形象,不仅展现了中国戏曲的多样性,更承载着忠孝节义、家国同构的传统文化精神。

在众多花木兰戏曲作品中,豫剧《花木兰》无疑是最具社会影响力的版本,1956年,豫剧大师常香玉为支援抗美援朝,带领“香玉剧社”历时半年,走遍全国多个城市演出该剧,将演出收入全部捐献,购买一架“香玉剧社号”战斗机,这一壮举让《花木兰》超越了艺术本身,成为一代人的文化记忆,剧中“刘大哥讲话理太偏”等唱段,以梆子腔的高亢激昂,唱出了花木兰对性别偏见的反抗与对家国的赤诚,其表演既有闺秀的温婉,又有将军的英武,刚柔并济,深入人心。

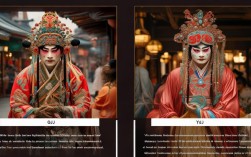

京剧作为国粹,对花木兰形象的塑造则更注重程式化的表演与行当的融合,传统京剧《花木兰》多以刀马旦应工,兼具青衣的端庄与武生的矫健,通过“趟马”“开打”等武戏身段展现其战场英姿,又以【西皮流水】【二黄慢板】等板式抒发其思乡之情与女儿心事,唱念做打的完整呈现,体现了京剧“无动不舞”的美学特质,如“机房”一折,通过唱腔与眼神的细微变化,将花木兰替父从军前的犹豫与决绝刻画得淋漓尽致。

越剧以“才子佳人”戏见长,其《花木兰》则更侧重女性情感的细腻表达,袁雪芬、傅全香等越剧表演艺术家将花木兰塑造成一位兼具刚毅与柔情的女性形象,唱腔采用越剧核心的“尺调腔”,婉转缠绵,如“叹爹娘年迈体弱多病患”等唱段,以柔美的旋律传递出对父母的担忧与对家国的担当,表演上淡化武打,强化内心戏,让观众在细腻的情感共鸣中感受人物的成长。

黄梅戏《花木兰》则带着浓郁的乡土气息,风格清新自然,韩再芬演绎的版本,唱腔质朴通俗,如“谁说女子享清福”等唱段,以口语化的表达贴近生活,表演上融入了安徽民间歌舞元素,花木兰的形象更像是邻家女儿,亲切可感,其“从军”的抉择被赋予了更多对家庭的责任感,少了几分英雄气,多了几分烟火气。

除上述剧种外,川剧《花木兰从军》融入了“变脸”“踢慧眼”等绝活,以夸张的舞台手法展现战场的奇幻与激烈;秦腔《花木兰》用“苦音”唱腔表现征战的艰辛,苍凉高亢的旋律中透着西北大地的粗犷;河北梆子则以梆子腔的“脆、亮、硬”突出花木兰的飒爽英姿;粤剧《木兰新传》结合南派武功,武打场面火爆,唱腔圆润华丽,展现出岭南文化的独特韵味。

为更直观呈现各剧种花木兰戏曲的特色,以下为部分代表性剧种及作品概览:

| 剧种 | 代表作品 | 核心特色 | 艺术风格 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《花木兰》(常香玉版) | “刘大哥讲话理太偏”等唱段,梆子腔激昂 | 豪放质朴,贴近生活 |

| 京剧 | 《花木兰》 | 刀马旦扮相,武戏身段与文戏唱腔结合 | 严谨规范,程式化强 |

| 越剧 | 《花木兰》 | 尺调腔,婉转抒情,重内心戏 | 婉约细腻,情感丰富 |

| 黄梅戏 | 《花木兰》 | 唱腔清新,融入民间歌舞 | 通俗质朴,乡土气息浓 |

| 川剧 | 《花木兰从军》 | 变脸、帮腔等绝活,舞台手法夸张 | 神奇诡谲,戏剧性强 |

| 秦腔 | 《花木兰》 | 苦音、欢音转换,高亢苍凉 | 激越豪放,情感浓烈 |

| 河北梆子 | 《花木兰》 | 梆子腔脆亮,武打火爆 | 高亢激昂,地域特色鲜明 |

| 粤剧 | 《木兰新传》 | 南派武功,唱腔圆润华丽 | 兼容并蓄,华丽细腻 |

这些不同版本的花木兰戏曲,如同一面多棱镜,折射出中国戏曲艺术的丰富性与包容性,无论是豫剧的激昂、京剧的严谨,还是越剧的婉约、黄梅戏的质朴,都从地域文化、审美趣味、时代精神等维度,为这一经典形象注入了鲜活的生命力,而花木兰身上“忠孝两全”“巾帼不让须眉”的精神内核,也在戏曲的代代相传中,成为中华民族共同的文化记忆与精神标识。

FAQs

问题1:花木兰戏曲中,哪个版本的社会影响力最大?为什么?

解答:豫剧常香玉版《花木兰》的社会影响力最大,1956年,常香玉为支援抗美援朝,带领剧社在全国巡回演出该剧,将全部收入捐献购买“香玉剧社号”战斗机,这一行为不仅让《花木兰》的故事家喻户晓,更使其成为爱国主义的象征,剧中“刘大哥讲话理太偏”等唱段广为传唱,常香玉的表演将花木兰的英勇气概与家国情怀完美融合,艺术价值与社会影响兼具,使其成为戏曲史上不可磨灭的经典。

问题2:不同剧种的花木兰形象在表演风格上有何显著差异?

解答:不同剧种因地域文化与艺术传统的不同,花木兰的表演风格呈现显著差异,豫剧注重唱腔的激昂与质朴,常香玉以梆子腔的“刚”展现花木兰的反抗精神,表演贴近生活,情感直白;京剧强调程式化,刀马旦的扮相与武戏身段结合,唱念做打规范,兼具“文”的细腻与“武”的矫健;越剧侧重抒情,以婉转的尺调腔和细腻的眼神、身段刻画人物内心,柔美中见坚韧;黄梅戏风格清新,融入民间歌舞,表演生活化,花木兰形象更具烟火气;川剧则借助变脸等绝活,以夸张手法增强戏剧张力,凸显奇幻色彩,这些差异共同构成了花木兰形象的多元艺术风貌。