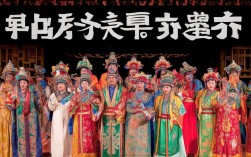

京剧红生戏是中国传统戏曲宝库中的瑰宝,其中以关羽为主角的剧目更是凝聚了中华文化的忠义精神与艺术智慧,红生戏专指由净行(花脸)中勾红脸的演员扮演关羽的戏码,因关羽面如重枣、丹凤眼、卧蚕眉的形象深入人心,其表演融合了唱、念、做、打,既有花脸的功架气势,又吸收老生的唱念韵味,形成了独具一格的“红生”艺术,而《走麦城》作为红生戏的经典悲剧剧目,讲述了关羽大意失荆州、败走麦城最终遇害的故事,不仅展现了关羽“忠义勇武”的英雄本色,更通过其命运的悲剧性,诠释了“成败英雄”的深刻内涵。

关羽在京剧舞台上的形象早已超越历史人物,成为“忠义”的象征符号,红生戏的表演对演员要求极高,既要掌握“功架”——如“提袍、甩袖、捋髯、亮相”等程式化动作,展现关羽的威严气度;又要通过唱腔传递人物情感,其唱腔以二黄为主,苍劲悲凉,如《单刀会》中“大江东去浪千叠”的雄浑,与《走麦城》中“忆昔当年在桃园”的悲怆形成鲜明对比。《走麦城》作为关羽人生的“终章”,剧情从关羽被困麦城开始,到玉山自刎结束,短短一幕却浓缩了英雄从巅峰到陨落的全部历程,堪称红生戏中“以悲写壮”的典范。

《走麦城》的剧情取材于《三国演义》第七十七回,但京剧改编中更注重舞台表现力与人物心理刻画,全戏以“被困—拒降—殉节”为主线:开篇时,关羽率残部退守麦城,外无援兵、内无粮草,探马接连来报东吴大军逼近,演员通过“蹉步”“甩袖”等身段,表现关羽的焦虑与不甘;当部下劝其暂避时,关羽以“玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节”的念白拒绝,展现其宁死不屈的气节;面对吕蒙的劝降,他“单刀亮相”,怒斥东吴背信,此时的“髯口功”成为重要表现——演员通过“吹髯”“抖髯”等细节,传递关羽的愤懑与悲愤;最终在玉山,关羽遥望蜀汉方向,唱“汉室空倾忠烈胆,英雄泪尽麦城间”,自刎前以“背身亮相”定格,将英雄末路的苍凉感推向高潮。

这出戏的舞台调度与道具运用也极具匠心。“城楼眺望”一场,演员需在简单的城布前通过“登高台”“望远方”的动作,营造出“四面楚歌”的压抑氛围;“刀劈马童”一节,通过武打场面展现关羽虽处绝境仍武艺超群,反衬出“天命难违”的悲剧性;而“青龙偃月刀”作为关羽的标志性道具,在戏中不仅是武器,更是其精神象征——刀在手中,是“忠义”的坚守;刀落尘埃,则暗示英雄时代的落幕,京剧大师周信芳(麒麟童)扮演的关羽被誉为“活关公”,他在《走麦城》中通过“唱念做打”的完美融合,将关羽的“傲、悲、烈”刻画得入木三分,其“脑后音”的念白苍劲有力,“涮腰”“踢腿”的身段稳如泰山,成为后世演员学习的典范。

从文化内涵看,《走麦城》超越了简单的“英雄失败”叙事,揭示了“忠义”与“时势”的永恒矛盾,关羽的“败”,既是个人性格“刚而自矜”的必然结果,也是三国乱世中“忠义难两全”的缩影,京剧通过这出戏,让观众在悲壮的审美体验中思考:何为真正的英雄?是“过五关斩六将”的胜利,还是“宁死不降”的坚守?答案或许就藏在关羽那句“某生不能保国安民,死当为国家鬼”的呐喊中——英雄的价值,不在于成败,而在于精神的永恒。

以下为《走麦城》中关羽关键身段与表演含义的梳理:

| 身段/动作 | 表演描述 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 捋髯凝思 | 单手轻捻髯口,目视远方,身体微倾 | 回忆往昔荣光,面对困境的无奈与焦虑 |

| 吹髯怒斥 | 双目圆睁,猛然吹动髯口,配合顿足 | 对东吴背信弃义的愤恨,维护尊严的决心 |

| 背城眺望 | 背对城门,踮脚远眺,单手搭凉棚 | 对蜀汉援军的期盼,对局势的清醒认知 |

| 单刀亮相 | 横刀立马,刀尖斜指地面,身体前倾,髯口随动作飘动 | 虽处绝境仍不屈服的英雄气概 |

| 甩髯自刎 | 双手猛然甩动髯口,将刀横于颈前,头微扬,随后缓缓倒地 | 视死如归的决绝,对“忠义”的最后坚守 |

FAQs

Q1:红生戏中的关羽脸谱为何以红色为主?红色脸谱有何象征意义?

A1:红色脸谱是关羽最显著的特征,其文化内涵有三层:其一,象征“忠义”——红色在中国传统文化中代表赤诚、正直,关羽“桃园结义”“挂印封金”的忠义品格,通过红色脸谱直观传递;其二,象征“勇武”——红色如火,体现关羽“温酒斩华雄”“过五关斩六将”的勇猛无畏;其三,象征“威严”——红色脸谱配以“倒卧眉”“丹凤眼”,既显威严又不失正气,符合“武圣”的身份定位,关羽脸谱中的“黑眼窝”表现其刚毅,“寿字纹”则寓意“福寿”,整体色彩鲜明,成为京剧脸谱中“以色喻人”的经典。

Q2:《走麦城》作为悲剧剧目,为何能成为红生戏的经典?观众如何从悲剧中感受“美”?

A2:《走麦城》的经典性在于其“悲剧美”的极致体现:它打破了“英雄必胜”的叙事窠臼,通过关羽从巅峰陨落的过程,展现人性的复杂与命运的无常,这种“以悲写壮”的手法更具震撼力;京剧通过程式化表演(如身段、唱腔、脸谱)将悲剧转化为审美体验——演员的“髯口功”“刀花”等技巧,在表现悲愤时反而凸显了艺术张力;观众在关羽“宁死不降”的选择中,感受到的不是失败,而是“忠义精神”的永恒价值,这种“哀而不伤”的悲剧审美,正是中国传统文化的精髓所在。