电影《高兴》改编自贾平凹同名小说,由阿执导,郭涛、范冰冰主演,以陕西农民刘高兴的视角,讲述了他在西安城里收破烂的生存故事,影片在展现底层人物生活困境的同时,巧妙融入了大量陕西地方戏曲元素,尤其是秦腔的运用,不仅成为叙事的重要载体,更深化了人物塑造、地域表达与主题内涵,为现实主义题材注入了浓郁的文化质感。

秦腔作为流行于陕西的古老剧种,以高亢激越、粗犷豪放的唱腔著称,素有“中国戏曲活化石”之称,在《高兴》中,戏曲并非简单的背景音乐或装饰,而是与人物命运、情节推进紧密缠绕的生命体验,刘高兴这个角色,本身就是一个“秦腔爱好者”,影片多次出现他哼唱、聆听秦腔的场景:清晨在街头收破烂时,他会扯开嗓子吼几句《火焰驹》选段“人走了茶就凉”,用戏词里的悲凉调侃现实的窘迫;夜晚蜷缩在出租屋的破沙发上,他用收音机听秦腔,跟着旋律摇头晃脑,仿佛在戏词里找到了暂时的精神慰藉,这些场景中,秦腔不再是舞台上的“高雅艺术”,而是底层民众日常生活中的一部分,是刘高兴表达情绪、对抗苦难的方式——戏词里的悲欢离合,与他的生活形成了奇妙的互文,让“高兴”这个带着苦涩的名字,有了更复杂的解读空间:他的“高兴”不是麻木的快乐,而是在悲苦中依然能从戏曲里汲取力量、用戏腔包裹现实的生存智慧。

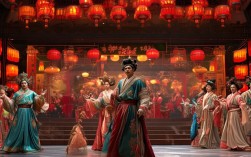

影片中,戏曲的运用还体现在群体形象的塑造上,刘高兴带着五富等农民兄弟进城谋生,这个“破烂王”小群体与秦腔有着天然的联结,在某个节日聚会上,几人凑钱买了瓶廉价白酒,借着酒劲集体唱起秦腔《三滴血》选段“苏三起解”,五富跑调的嗓音、刘高兴忘情的比划,其他人的附和与哄笑,将底层民众在异乡的孤独与抱团取暖展现得淋漓尽致,这里,秦腔成为连接乡愁的纽带:戏词里的“故乡”“亲人”,唱腔里的悲怆与苍凉,恰是他们这群“城市边缘人”内心的真实写照,戏曲不再是某个人的“个人爱好”,而是整个群体的“文化符号”,承载着他们对土地的眷恋、对尊严的坚守,以及对“我是谁”“我从哪里来”的身份确认。

从地域文化表达来看,秦腔的运用让影片的“陕西味”更加浓郁,西安作为十三朝古都,其城市空间中本就弥漫着历史与文化的厚重感,而秦腔作为关中文化的代表,恰好与这种气质契合,影片中,刘高兴常在古城墙下、老巷口唱秦腔,背景是斑驳的城墙、灰扑扑的民居,戏腔与环境的碰撞,形成了一种独特的“文化蒙太奇”:古老的艺术与现实的生存场景交织,既展现了西安这座古城的历史底蕴,也暗示了底层文化在现代化进程中的顽强生命力,秦腔的唱词内容也暗合了影片的主题——如《三滴血》中“清官难断家务事”的无奈,与刘高兴在城市中遭遇的“讨薪”“被驱赶”等困境形成呼应;《火焰驹》中“人走了茶就凉”的悲凉,则呼应了底层人物在人情社会中的冷暖体验,戏曲不再是“游离于叙事之外”的元素,而是成为解读人物命运、社会现实的“密码”。

为了更清晰地展现戏曲在影片中的具体作用,可将其呈现方式与功能归纳如下:

| 呈现场景 | 戏曲表现形式 | 叙事功能 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 刘高兴街头收破烂时 | 哼唱《火焰驹》选段“人走了茶就凉” | 用戏词调侃现实,宣泄情绪 | 底层民众的苦中作乐与生存韧性 |

| 村民集体聚会 | 集体演唱《三滴血》选段“苏三起解” | 增强群体认同,缓解思乡之情 | 乡土文化的凝聚力与乡愁载体 |

| 出租屋夜晚场景 | 收音机播放秦腔,刘高兴跟唱 | 个人精神慰藉,对抗孤独 | 传统艺术对个体心灵的滋养 |

| 与城市青年冲突时 | 用秦腔韵白反驳对方嘲讽 | 维护尊严,展现文化自信 | 底层文化对主流话语的抗争 |

值得注意的是,影片中的戏曲并非“完美呈现”,而是带有“粗粝感”的——刘高兴的唱腔会跑调,五富根本记不住词,集体演唱时甚至有些“荒诞”,但这种“不专业”恰恰符合人物身份:他们是农民,不是戏曲演员,秦腔是他们“生活的语言”,而非“舞台的艺术”,这种处理方式,让戏曲元素更接地气,也让人物形象更加真实可信——正是这种“不完美”,让刘高兴的“高兴”有了温度:他不是高高在上的“英雄”,而是一个在苦难中依然能用戏腔给自己打气的普通人。

从主题层面看,戏曲的运用深化了影片对“高兴”二字的思考,刘高兴常说“人活着就要高兴”,但他的生活却充满了“不高兴”:收破烂被城管追赶、兄弟生病没钱治、想留在城市却被视为“外来者”……在这样的背景下,秦腔的“悲”与“高兴”的“喜”形成了张力:戏词里多是悲欢离合、生死别离,但刘高兴却用戏腔唱出了“高兴”,这种反差恰恰揭示了主题的深度——“高兴”不是对苦难的逃避,而是对苦难的接纳与超越:正如秦腔在悲怆中藏着力量,刘高兴在困境中依然能找到“高兴”的理由,这种精神内核,正是传统文化赋予底层民众的生命哲学。

电影《高兴》中的戏曲元素,尤其是秦腔的运用,是一次成功的“文化叙事实践”,它不仅让影片的地域特色更加鲜明,人物形象更加立体,更通过戏曲与人物、命运的深度绑定,探讨了传统与现代、个体与群体、苦难与希望等母题,当刘高兴的戏腔与古城墙的风声交织,当破旧的收音机里传来苍凉的秦腔,我们看到的不仅是一个“破烂王”的生活,更是一个民族的文化基因在普通人身上的延续——这种延续,或许正是“高兴”二字最动人的注脚。

FAQs

Q1:电影《高兴》中的秦腔与刘高兴的性格塑造有什么内在联系?

A1:秦腔的高亢、悲怆、直白与刘高兴乐观坚韧、苦中作乐的性格高度契合,他通过秦腔宣泄情绪(如街头哼唱《火焰驹》选段中的悲凉),用戏曲韵白捍卫尊严(如与城市青年冲突时),将秦腔内化为精神武器,体现关中汉子“硬骨头”的文化基因,让“高兴”的主题有了更深层的生命韧性支撑。

Q2:戏曲元素在《高兴》中如何体现城乡文化冲突与融合?

A2:刘高兴在街头唱秦腔时,路人的嘲笑与围观体现城市对乡土文化的疏离与猎奇(冲突);秦腔作为集体记忆符号,在村民聚会时的集体演唱缓解了思乡情绪,也让部分城市青年产生好奇(融合),电影通过戏曲的“在场”与“隔阂”,展现了城乡文化在碰撞中的相互凝视,以及底层文化在现代化进程中的顽强生命力。