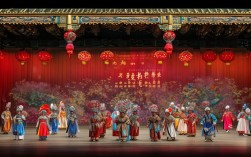

鲁肃作为三国时期东吴的重要谋士,在京剧艺术中常以忠厚长者、智联刘吴的形象出现,而“华容道”作为《三国演义》中的经典情节,虽传统京剧以关羽为主角演绎“义释曹操”,但在一些改编剧目或相关联的剧情中,鲁肃的身影亦隐现其中,其角色定位与孙刘联盟的战略紧密相连,共同构成京剧三国戏中“合纵连横”的智谋画卷。

鲁肃在京剧中的形象塑造与核心定位

京剧中的鲁肃,多归为“老生”行当,脸谱以紫红色为主,象征其忠义沉稳,与关羽的红脸形成“义”的层次区分——关羽之“义”偏重个人情义,鲁肃之“义”则更侧重家国大局,他的扮相常戴忠纱、穿蟒袍,手持笏板,步伐沉稳,念白以湖广音中州韵为基准,声调浑厚中带着温和,尽显“谋士”的儒雅与“使者”的圆融。

在传统剧目中,鲁肃的核心情节多围绕“联刘抗曹”展开,如《群英会》中,他作为孙刘联盟的促成者,周瑜刁难诸葛亮时,鲁肃虽附和周瑜“既生瑜何生亮”的嫉妒,却始终以“曹贼当前,不可内耗”为底线,多次居中调停;《借东风》后,他更是亲自迎接诸葛亮,维护联盟稳固,这些情节中,鲁肃的唱腔多以西皮原板、二黄慢板为主,如《群英会》中“劝周郎休得要生嗔怨”一段,唱腔舒缓中带着恳切,既表现他对周瑜的敬重,也凸显其“以大局为重”的立场。

“华容道”情节与鲁肃的隐性关联

传统京剧《华容道》(又名《挡曹》)以关羽为主角,演绎曹操赤壁兵败后逃至华容道,关羽感念旧恩,放走曹操的故事,此剧中鲁肃并未直接出场,但从孙刘联盟的战略逻辑看,鲁肃的“联刘”理念与华容道事件的结果存在深层关联:

联盟的战略前提:鲁肃的“存刘”之思

鲁肃早年便提出“鼎足江东”的战略,认为“曹操势大,不可力敌,而刘备乃宗室之胄,有英雄之名,若结为唇齿,则可共抗曹贼”,赤壁之战前,他力排众议,促成孙刘联盟,核心逻辑便是“借刘备之力牵制曹操”,华容道事件中,关羽放走曹操,客观上避免了曹操在赤壁惨败后彻底灭亡——若曹操死,孙吴将独自面对北方压力,刘备也可能趁机夺取荆州,这与鲁肃“维持三国鼎立、平衡吴魏”的战略初衷并不冲突,京剧虽未直接表现鲁肃对此的态度,但通过后续《取荆州》《讨荆州》等剧目,可反推其立场:鲁肃始终希望“联刘抗曹”,而曹操的存在,正是维持联盟的“外部压力”。

荆州归属的矛盾:鲁肃的“无奈”与“坚持”

华容道事件后,荆州归属成为孙刘矛盾的焦点,鲁肃在京剧《讨荆州》中,作为东吴使者三次赴荆州索要荆州,面对诸葛亮“一借不还,再借三还”的巧辩,关羽“赖着不走”的强硬,他始终以“盟约”为据,苦口婆心,甚至以“若不还荆州,东吴便起兵相向”相胁,却又在关键时刻给刘备留有余地,这种“外厉内荏”的表演,恰是鲁肃性格的体现:他既想维护东吴利益,又不愿破坏联盟,而华容道放曹事件,间接导致曹操未亡,孙刘需继续共同抗曹,这使得鲁肃在“讨荆州”时不得不兼顾“抗曹”大局,无法彻底撕破脸皮,其“忠厚”与“谋略”的矛盾性格也因此更加鲜明。

京剧艺术中鲁肃与华容道的叙事互动

尽管鲁肃未直接出现在传统《华容道》中,但现代京剧改编中,常有通过“闪回”“旁白”或“角色对话”将两者关联的处理,以强化戏剧张力,例如某版《赤壁》中,鲁肃在战后与周瑜对话时提及:“华容道放曹,关云长重义,却不知此举让我东吴日后索荆更难。”此时鲁肃的唱腔转为二黄散板,旋律低沉,既有对关羽义举的感慨,也有对联盟未来的忧虑,将“华容道事件”从“个人情义”升华为“战略影响”,丰富了鲁肃角色的历史纵深感。

鲁肃的“智”在华容道相关叙事中还体现在对局势的预判,如《草船借箭》中,他支持诸葛亮借箭,实则是为赤壁之战储备军备,而华容道放曹后,他迅速意识到“曹操虽败,元气未伤,荆州必成争夺之地”,因此加快了“讨荆州”的步伐,这种“未雨绸缪”的谋略,通过京剧的“念白”与“身段”得以生动呈现——如他手持笏板踱步思考时,眉头微蹙,手指轻点笏板,正是“谋士运筹”的经典舞台调度。

鲁肃形象的深层文化意涵

京剧中的鲁肃,不同于《三国演义》中“忠厚而少谋”的单一刻画,而是通过“联刘”“抗曹”“讨荆州”等情节,塑造了一个“忠义为体、智谋为用、大局为重”的复合型形象,他与华容道的隐性关联,本质上是“战略联盟”与“个人情义”的博弈:关羽在华容道选择了“个人情义”,而鲁肃在联盟中始终坚守“家国大义”,两者的行为逻辑看似矛盾,实则统一于“维护三国平衡”的目标,这种“义”的层次区分,正是京剧三国戏“辨忠奸、明是非”的教化功能的体现,也为观众提供了理解历史人物的多维视角。

相关问答FAQs

Q1:京剧《华容道》中鲁肃为何没有直接出场?

A1:传统京剧《华容道》聚焦于“关羽义释曹操”的核心戏剧冲突,主角为关羽,情节设计以展现关羽的“忠义”和曹操的“狼狈”为主,鲁肃作为东吴谋士,在赤壁之战后主要活跃于“荆州交涉”层面,与华容道“战场埋伏、义释旧主”的直接情节关联较弱,传统剧目未将其纳入华容道的主线叙事,而是通过后续《讨荆州》等剧目,从“联盟后续影响”的角度间接体现其作用,现代改编中,部分剧目通过角色对话或闪回提及华容道,以丰富鲁肃的战略形象。

Q2:京剧鲁肃的形象与历史人物有何异同?

A2:相同点在于,京剧鲁肃保留了历史中“主张联刘抗曹、以大局为重”的核心谋士定位,以及“忠厚长者”的性格基调,如《三国志》记载他“劝权借备南地”“曹公败归,权常以荆州借备,肃劝权暂许之”,均与京剧情节相符,不同点在于,京剧为强化戏剧冲突,将鲁肃塑造为“周瑜的辅助者”和“诸葛亮的调停者”,弱化了其“独立战略家”的一面——历史上鲁肃早在周瑜之前便提出“鼎足江东”之策,且在孙权称帝后担任过重要职务,而京剧更侧重其“联盟维护者”的单一角色,以服务于“孙刘矛盾”的主线剧情。