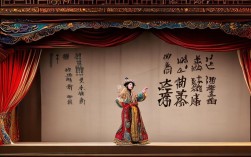

京剧《打銮驾》是传统剧目中展现包拯刚正不阿、不畏权贵的经典之作,以“陈州放粮”归来路遇郭妃銮驾为核心冲突,通过激烈的戏剧矛盾和鲜明的人物塑造,彰显了“法理大于权势”的正义主题,以下从剧情背景、核心冲突、人物塑造及艺术特色等方面展开详细介绍。

剧情背景

故事发生于北宋仁宗年间,陈州遭逢大旱,颗粒无收,民不聊生,仁宗命包拯(字希仁,时任开封府尹)前往陈州放粮,赈济灾民,包拯携王朝、马汉、张龙、赵虎四大护卫及部分衙役,历经数月,成功将粮食分发到位,灾民得以存活,返京途中,包拯一行取道开封府附近的官道,却意外遭遇了一支异常威严的銮驾队伍,这支銮驾由郭娘娘(仁宗宠妃)的兄长郭威执掌,打着“娘娘銮驾”的旗号,沿途作威作福,不仅占用官道、驱赶百姓,更因小事鞭笞无辜,激起民愤,包拯见状,决心彻查此事,由此引出一场“权与法”的激烈交锋。

核心冲突:銮驾前的对峙与执法

銮驾仗势,冲突初起

包拯一行行至官道中段,忽见前方旌旗蔽日、仪仗森严,銮驾队伍正驱赶路旁躲避的百姓,一名老农因行动迟缓,被銮驾侍从鞭打倒地,怀中干瘪的粮食洒落一地,包拯见状立即喝止,命张龙、赵虎上前询问,执掌銮驾的郭威见一群“衙役”敢阻拦娘娘銮驾,勃然大怒,呵斥道:“瞎了你的狗眼!这是郭娘娘的銮驾,也敢拦路?还不速速跪下!”王朝、马汉据理力争:“我等乃开封府奉旨陈州放粮归来,奉包大人之命巡查民情,你这銮驾惊扰百姓,还敢行凶,可知国法?”郭威冷笑:“开封府?包拯又如何?娘娘的銮驾就是最大的规矩!再敢啰嗦,一并拿下!”双方剑拔弩张,侍从们手持棍棒围向包拯一行,冲突一触即发。

身份揭露,威逼利诱

包拯见对方蛮横无理,便亮出尚方宝剑与开封府印信,正色道:“本官包拯,奉旨陈州放粮,尔等借娘娘之名横行乡里,可知罪?”郭威闻言一愣,随即又强作镇定:“包拯?不过一介寒门官吏,也敢管娘娘的家事?速速让路,否则本官奏明圣上,说你延误行程,欺君之罪!”包拯不为所动,沉声道:“民为邦本,本固邦宁,尔等视百姓如草芥,视国法如无物,包拯今日定要讨个说法!”说着,命四大护卫保护百姓,自己亲自上前查验銮驾,郭威见状,暗中示意侍从将包拯团团围住,企图以武力逼迫,却被包拯的凛然正气震慑,一时不敢动手。

秉公执法,怒打銮驾

包拯发现銮驾中并无郭娘娘本人,仅是郭威假借其名号行恶,当即下令:“将郭威及恶仆一并拿下!”郭威挣扎大喊:“包拯!你敢打娘娘的銮驾,就不怕圣怪罪吗?”包拯厉声喝道:“假传圣旨,欺压百姓,便是死罪!今日我不仅要打这銮驾,更要为百姓出气!”说罢,亲自举起铜铡前的铡刀(或令牌,不同版本略有差异),指挥王朝、马汉等砸毁銮驾仪仗,鞭笞郭威及恶仆,一时间,锣鼓齐鸣,銮驾的威严被彻底打破,百姓们拍手称快,郭威被打得皮开肉绽,跪地求饶,包拯冷哼:“今日饶你性命,速回宫中告知郭娘娘:若再借其名号作恶,定不轻饶!”随后,命人将郭威押送回京,听候圣裁,自己则继续带领一行人返回开封府。

人物塑造:刚正与权势的鲜明对比

包拯:铁面无私的“青天”

包拯是全剧的核心人物,其形象通过“陈州放粮”的疲惫与“面对銮驾”的威严形成鲜明对比,返京途中,他本可绕道而行,却因“心系百姓”主动介入;面对郭威的权势威胁,他毫不畏惧,以“尚方宝剑”和“国法”为武器,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,唱腔上,老旦行当的苍劲嗓音(或铜锤花脸的浑厚)配合“导板”“原板”等板式,将包拯的愤怒与刚正表现得淋漓尽致;身段上,抬手投足间的沉稳威严,如“理髯”“瞪眼”等动作,凸显了清官的凛然正气。

郭威:仗势欺人的权贵代表

郭威作为郭娘娘的兄长,是封建外戚专权的缩影,他依仗妹妹的宠信,目无法纪、欺压百姓,言语间充满“娘娘”“圣上”的威吓,试图以权势压倒包拯,在包拯的正义面前,他的蛮横不堪一击,最终狼狈收场,其表演以“架子花脸”为主,通过夸张的面部表情(如斜眼冷笑、拍案而起)和粗犷的动作(如挥鞭、指点),刻画出仗势欺人的小人嘴脸。

百姓:民心的向背

剧中虽未塑造具体百姓角色,但通过老农被鞭打、围观群众的沉默与欢呼,体现了“民心如镜”——包拯的“打銮驾”不仅是执法,更是为民除害,因此赢得了百姓的拥护,这种“官与民”的同盟关系,强化了包拯行为的正义性。

艺术特色:传统京剧的戏剧张力

《打銮驾》作为传统京剧,在艺术表现上极具特色:

- 行当鲜明:以老旦(包拯)和架子花脸(郭威)为主,通过行当的对比强化人物性格,老旦的“稳”与花脸的“躁”形成戏剧冲突。

- 程式化表演:如包拯的“亮相”(抬手、瞪眼、亮相定式)、郭威的“趟马”(骑马动作的虚拟化),以及“打銮驾”时的“开打”场面(武打套路),均体现了京剧“虚拟性”和“程式化”的美学原则。

- 唱腔设计:包拯的唱段多以“西皮”为主,节奏明快、情绪激昂,如“打銮驾”时的“高拨子”唱腔,苍劲有力,凸显其决心;郭威的唱腔则偏向“流水板”,语速快、语气冲,表现其蛮横。

- 道具象征:尚方宝剑(皇权与法度的象征)、銮驾(权势的象征)、铜铡(刑罚的象征),通过道具的“打砸”(砸銮驾、亮铜铡),直观展现了“法大于权”的主题。

主要人物与道具关系表

| 人物 | 行当 | 核心道具 | 象征意义 | 在剧情中的作用 |

|---|---|---|---|---|

| 包拯 | 老旦/铜锤花脸 | 尚方宝剑、铜铡 | 正义、法度 | 秉公执法,维护百姓利益 |

| 郭威 | 架子花脸 | 銮驾仪仗、鞭子 | 权势、专横 | 制造冲突,代表封建特权 |

| 百姓 | 群角 | 干瘪粮食 | 民心、疾苦 | 衬托包拯的正义,推动剧情发展 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《打銮驾》中的“銮驾”具体指什么?为何包拯要“打”銮驾?

A:“銮驾”原指古代帝王、后妃出行时的车驾仪仗,象征皇权威严,在剧中,郭威假借郭娘娘之名,私自打造并使用銮驾,沿途仗势欺人、驱赶百姓,属于“僭越”和“违法”行为,包拯作为执法官员,其职责是维护法度、保护百姓,因此面对这种“假借权势欺压良善”的行为,必须予以制止和惩戒。“打銮驾”并非破坏皇权象征,而是对“滥用权势”的惩罚,体现了“法在权上”的正义主题。

Q2:京剧《打銮驾》为何能成为传统经典?其现实意义是什么?

A:该剧能成为经典,首先在于其鲜明的人物形象和强烈的戏剧冲突——包拯的“刚正”与郭威的“蛮横”形成极致对比,让观众直观感受到“正邪对立”;艺术表现上融合了京剧“唱、念、做、打”的精髓,如老苍劲的唱腔、程式化的动作、激烈的武打场面,极具观赏性,现实意义上,该剧通过“包拯打銮驾”的故事,传递了“法律面前人人平等”“权力必须受到制约”的朴素法治观念,至今仍警示世人:无论权势多大,都不能凌驾于法律和民心之上,这正是其跨越时代、历久弥新的核心价值。