豫剧《陈三两》作为传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,深受观众喜爱,并被多次改编成电影,成为豫剧艺术传播的重要载体,豫剧电影《陈三两》通过镜头语言将舞台上的故事搬上银幕,让更多人领略到豫剧的独特魅力,同时也让这个关于善恶、正义与亲情的故事跨越时空,引发观众的共鸣。

故事发生在明代,主人公陈三两原名秦蕊珠,出身官宦之家,因父亲遭奸臣陷害,家道中落,她被迫卖身葬父,从此改名陈三两,在书寓以卖字为生,她心地善良,刚正不阿,虽身处风尘,却始终保持着一身傲骨,一日,她收留了孤儿陈奎为义子,含辛茹苦供其读书,陈奎不负所望,寒窗苦读后高中状元,陈三两的弟弟李凤鸣自幼流落他乡,被拐卖至书寓,与陈三两相遇时,已是一个贪图富贵、忘恩负义之人,面对多年未见的姐姐,李凤鸣非但不相认,反而在陈三两与他人发生纠纷时,受人唆使,诬陷陈三两偷窃,企图将其置于死地,案情惊动了新任巡按,而这位巡按正是陈三两的义子陈奎,陈奎微服私访,在公堂上识破了李凤鸣的阴谋,最终为陈三两洗清冤屈,惩治了恶人,也让李凤鸣得到了应有的教训。

豫剧电影《陈三两》在人物塑造上极为成功,陈三两这一形象,集传统女性的美德与反抗精神于一身:她卖身葬父,是孝道的体现;她卖字为生不卑不亢,是坚韧的写照;她面对诬陷据理力争,是对正义的坚守,阎立品老师在电影中饰演的陈三两,以其精湛的表演,将人物的悲愤、刚强与柔情展现得淋漓尽致,尤其是“陈三两爬堂”一场,唱腔高亢激越,情感饱满,将陈三两在公堂上的冤屈与愤怒推向高潮,成为豫剧史上的经典片段,李凤鸣的形象则代表了人性中的贪婪与自私,他的转变与最终的结局,警示世人莫忘恩义,而陈奎作为义子,他的知恩图报、公正廉明,传递了传统道德中的正能量。

从艺术形式来看,豫剧电影《陈三两》保留了豫剧唱腔的精髓,同时运用电影镜头的优势,强化了故事的视觉冲击力,电影通过场景的转换、镜头的特写,将舞台上的虚拟表演转化为更具真实感的银幕画面,陈三两在书寓卖字的场景,通过细腻的环境布置和人物动作,展现了她的生活状态;公堂审案的紧张氛围,则通过镜头的切换和演员的表情特写,让观众仿佛身临其境,电影中的服装、道具、化妆等均严格遵循传统戏曲的风格,既保留了豫剧的韵味,又符合历史背景,增强了影片的艺术感染力。

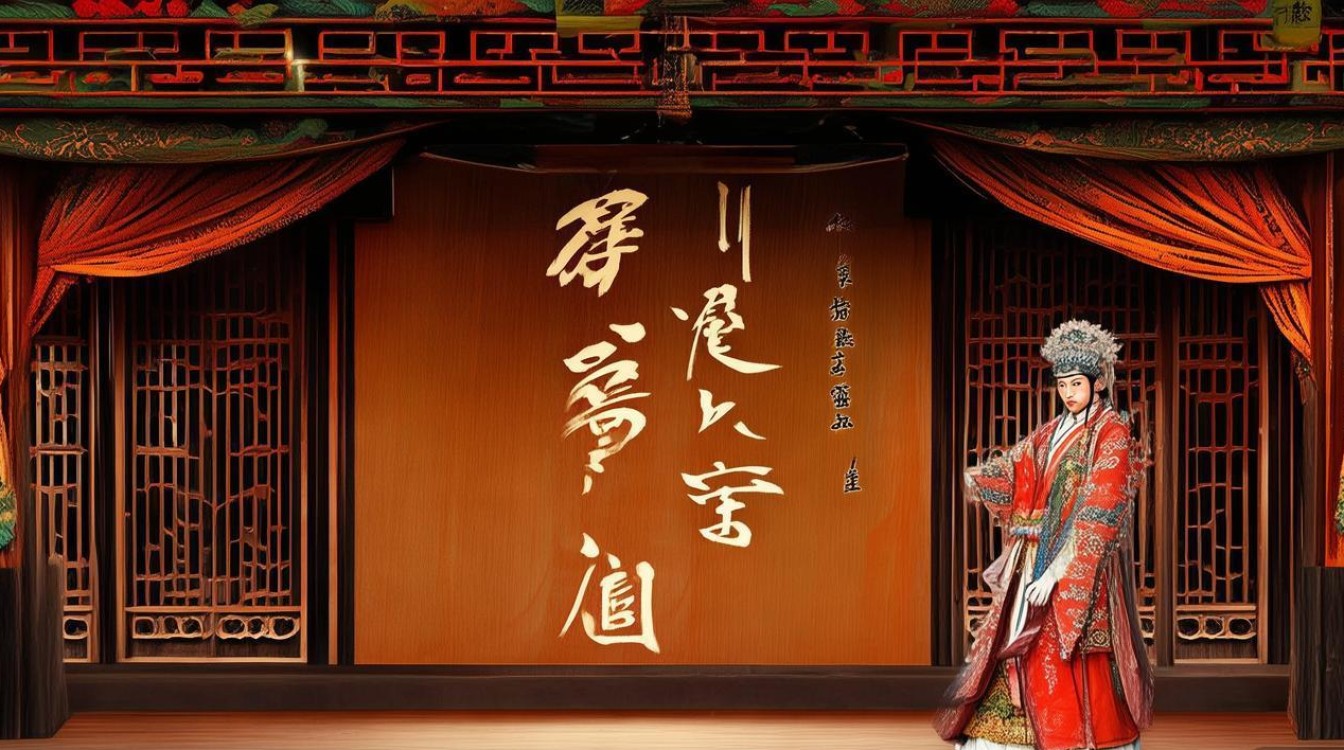

| 电影版本 | 出品单位 | 主演 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 1982年版《陈三两》 | 河南电影制片厂 | 阎立品 | 经典舞台艺术影像化,阎立品唱腔与表演堪称典范,深刻展现人物内心世界 |

| 2000年版《陈三两》 | 中央电视台 | 牛淑贤 | 在传统基础上融入现代审美,镜头语言更丰富,强化了戏剧冲突的视觉呈现 |

豫剧电影《陈三两》不仅是一部艺术作品,更是一面反映社会现实的镜子,它通过陈三两的遭遇,揭示了封建社会底层妇女的悲惨命运,同时也歌颂了她们在逆境中的抗争精神,影片中对“孝道”“正义”“善恶”的探讨,至今仍具有现实意义,提醒人们在物欲横流的社会中,要保持善良的本心,坚守道德的底线。

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《陈三两》中最经典的唱段是什么?讲述了怎样的情感?

A1:最经典的唱段是《陈三两爬堂》中的“公子不必巧言讲”,这段唱腔以豫剧【二八板】【流水板】为基础,旋律跌宕起伏,情感层层递进,陈三两在公堂上面对诬陷,唱出了自己的冤屈、对世道不公的愤慨以及对弟弟李凤鸣忘恩负义的痛心,尤其是“清官难断家务事,陈三两有口对谁言”一句,将人物的悲愤与无助表现得淋漓尽致,成为豫剧爱好者传唱不衰的经典。

Q2:陈三两这一人物形象为什么能深入人心?

A2:陈三两的形象之所以深入人心,首先在于她集多重优秀品质于一身:她既有传统女性的孝道(卖身葬父)、坚韧(卖字为生),又有刚正不阿的反抗精神(公堂据理力争);她的遭遇具有普遍性,作为封建社会的底层女性,她面临着生存压力、亲情背叛和司法不公等多重困境,却能始终保持人格尊严,这种“出淤泥而不染”的品格让观众产生共鸣;豫剧艺术家通过精湛的表演和唱腔,将人物的内心世界刻画得入木三分,使这一形象跨越时代,成为戏曲艺术中不朽的经典。