京剧《铡美案》是中国传统戏曲中的经典剧目,取材于清代小说《三侠五义》及民间传说,讲述了北宋年间驸马陈世美富贵忘本、抛妻弃子,最终被清官包拯依法铡决的故事,全剧以“情与法”的激烈冲突为核心,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和独特的京剧艺术表现,成为展现中国传统道德观念与法治精神的代表作。

剧情脉络

故事始于湖广均州书生陈世美,家境贫寒时娶妻秦香莲,育有二子,后陈世美进京赶考,得中状元,又被仁宗皇帝招为驸马,他为攀附权贵,隐瞒已婚事实,久不归家,秦香莲携子冬哥、春妹千里寻夫,至京中寻得陈世美,陈世美不仅不相认,还命家将韩琪灭口,韩琪得知真相,不忍加害,自刎前将陈世美的罪状告知秦香莲,并赠银两让其告官,秦香莲悲愤交加,携子至开封府告状,包拯查明真相,传陈世美对质,陈世美依仗公主与太后势力,拒不认罪,包拯不顾阻力,以国法为重,最终将陈世美铡于铡刀之下,为秦香莲伸张了正义。

人物群像

剧中人物性格鲜明,各具代表性,陈世美是典型的负心汉形象,他由寒门书生一步登天,却迷失在权力与富贵中,展现出人性的贪婪与冷酷,成为“忘恩负义”的代名词,秦香莲则是传统女性中“贤惠坚韧”的典范,她在家境贫寒时与陈世美共患难,寻夫时遭遇背叛却不屈不挠,为讨公道敢于与权贵对抗,其形象饱含底层百姓的悲苦与抗争精神,包拯作为核心人物,是“清官”的化身,他铁面无私、不畏权贵,以“王子犯法与庶民同罪”的信念维护了法律的尊严,其“黑脸”形象也成为公正的象征,骄横的公主、干预朝政的太后、忠义却悲剧性的家将韩琪等配角,共同构成了复杂的人物关系网,推动了剧情的层层深入。

艺术表现

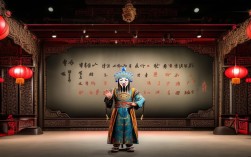

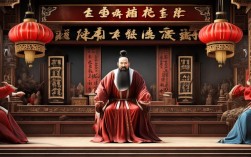

《铡美案》作为京剧传统戏,充分体现了京剧“唱、念、做、打”的综合性艺术特点,在唱腔上,陈世美的唱段以老生腔为主,如“驸马爷近前看端详”一段,旋律起伏中透出虚伪与傲慢;秦香莲的青衣唱腔则悲婉动人,如“见包叔泪如雨下”,通过高亢的拖腔和细腻的润腔,展现其内心的痛苦与愤恨;包拯的唱腔以铜锤花脸的“炸音”为特色,如“包龙图打坐在开封府”,气势恢宏,彰显其威严与正气,念白方面,剧中韵白与京白结合,如秦香莲告状时的哭诉,陈世美抵赖时的狡辩,均富有戏剧张力,表演程式上,“闯宫”中秦香莲的跪爬、“杀庙”中韩琪的自刎、“见包”中包拯的升堂亮相等,均通过规范化的身段动作,将人物情感与剧情冲突推向高潮,服饰与脸谱也极具象征意义:陈世美的驸马蟒袍体现其身份,包拯的黑脸与月牙标记象征其断案如神,秦香莲的素衣凸显其悲苦处境。

经典场次解析

| 场次名称 | 主要人物 | 情节核心 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 闯宫 | 秦香莲、陈世美 | 秦香莲携子寻夫,陈世美拒不相认,命家将驱赶。 | 秦香莲的跪爬求情与陈世美的冷脸对比,青衣与老生的表演碰撞,突出矛盾激化。 |

| 琵琶词 | 秦香莲 | 街头卖唱,以琵琶词诉说身世,揭露陈世美负义。 | 唱腔融合“二黄慢板”,叙事性强,字字泣血,引发观众同情。 |

| 杀庙 | 韩琪、秦香莲 | 韩琪奉命杀秦香莲母子,得知真相后自刎,嘱其告官。 | 武生与青衣对手戏,韩琪的“僵尸倒”身段,秦香莲的悲哭,将悲剧气氛推向顶点。 |

| 见包 | 包拯、秦香莲 | 秦香莲拦轿喊冤,包拯接状,初步案情。 | 包拯的“趟马”亮相与秦香莲的“抢背”跌扑,形成动静对比,展现官民关系的张力。 |

| 铡美 | 包拯、陈世美 | 包拯不顾公主、太后求情,坚持铡陈世美,维护正义。 | 花脸与老生的对峙,铡刀道具的运用,唱腔从激昂到沉稳,彰显“法理大于人情”的主题。 |

文化内涵

《铡美案》不仅是一部戏曲作品,更承载着中国传统文化的核心价值观,其一,是“善恶有报”的道德训诫:陈世美的结局警示世人,背信弃义必将受到惩罚;秦香莲的伸冤则彰显了“善有善报”的朴素观念,其二,是“情与法”的辩证思考:剧中公主与太后的“情面”与包拯的“国法”形成尖锐对立,最终法律战胜私情,体现了古代社会对“公理”的追求,其三,是清官文化的延续:包拯作为“青天”形象,寄托了百姓对公平正义的向往,这种“人治”背景下的清官崇拜,至今仍影响着中国人的法治观念,剧中对底层女性的同情与塑造,也反映了传统社会对“贤妻良母”伦理的推崇,以及对弱者的人文关怀。

相关问答FAQs

Q1:《铡美案》中的“包公铡陈世美”是否符合历史真实?

A1:不符合历史真实,历史上的包拯(999年-1062年)与陈世美(虚构人物)并无交集,陈世美是民间传说中虚构的负心汉形象。《铡美案》的故事雏形源于明代公案小说和民间话本,清代《三侠五义》将其系统化,最终通过京剧艺术广为流传,这一虚构情节旨在通过“清官惩治恶人”的模式,满足民众对正义的心理期待,而非史实记录。

Q2:秦香莲的角色为何能成为京剧中的经典悲剧形象?

A2:秦香莲的经典性在于其形象的复杂性与代表性,她集“贤妻、良母、弱者、抗争者”等多重身份于一身:既符合传统女性“三从四德”的道德标准(对丈夫忠诚、对子女慈爱),又能在遭遇背叛后突破弱者身份,为生存与尊严主动抗争(告状、拦轿),其悲剧命运具有普遍性——底层百姓在权力压迫下的无助与挣扎,易引发观众共情,京剧通过青衣行当的唱腔(如“反二黄”)、身段(如“跪步”“甩发”)等艺术手段,将其悲情渲染到极致,使人物形象立体丰满,成为传统戏曲中“悲旦”的典范。