《铁弓缘》是中国戏曲宝库中极具代表性的传统剧目,自诞生以来便以跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和独特的艺术魅力,成为各地方剧种争相移植改编的经典,作为戏曲与电影结合的产物,戏曲电影《铁弓缘》更是将舞台艺术的程式之美与镜头语言的写实之长巧妙融合,让这一传统故事在银幕上焕发出新的生命力,成为连接传统与现代、舞台与银幕的重要桥梁。

从舞台到银幕:《铁弓缘》的流变与改编

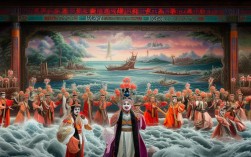

《铁弓缘》的故事雏形源于民间传说,最早可追溯至清代花部乱弹时期,后经京剧艺人不断加工完善,逐渐形成以“缘起铁弓、情定武艺、患难相守”为核心叙事的完整剧目,京剧版本最为经典,讲述了明代太原府少女匡玉(又名匡忠)之父开茶馆为生,因家藏一张“开弓如满月,箭发似流星”的铁弓,引得军官石须龙觊觎,匡玉之父被迫与石须龙比试武艺,匡玉以“拉弓为媒”之约拒婚,后与落难军官王瑞兰相识相恋,历经家庭变故、奸人陷害,最终匡玉凭借武艺与智慧,与王瑞兰共同惩恶扬善,成就美好姻缘的故事。

这一剧情之所以广受欢迎,在于它巧妙融合了“才子佳人”的浪漫情怀与“侠义英雄”的刚烈之气:女主角匡玉并非传统闺阁女子,她既能以“拉弓定亲”展现果敢决绝,又能在父亲蒙难、爱人离散时挺身而出,其“文武双全”的形象打破了古代女性刻板印象,具有鲜明的时代突破性,而“铁弓”作为贯穿全剧的信物,既是匡玉武艺的象征,更是“缘”的具象化——它既是爱情的见证,也是正义的武器,承载着民间对“有情人终成眷属”与“善有善报”的朴素价值观。

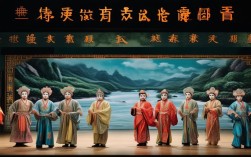

随着戏曲艺术的传播,《铁弓缘》被豫剧、越剧、评剧、川剧等数十个剧种移植,各剧种在保留核心剧情的基础上,结合自身声腔与表演特色进行再创作,例如豫剧版强化了河南梆子的高亢激越,突出匡玉的豪爽刚烈;越剧版则侧重抒情,以婉转的唱腔演绎匡玉与王瑞兰的缠绵情愫,而戏曲电影《铁弓缘》的诞生,则是这一IP从舞台走向大众的重要一步,自20世纪以来,多个剧种均拍摄过《铁弓缘》电影,其中1964年京剧电影版(由童芷苓主演)和1990年代豫剧电影版(由小香玉主演)最具代表性,前者以“京朝派”的严谨程式与电影镜头的细腻结合,成为戏曲电影史上的经典;后者则以浓郁的乡土气息和鲜活的人物塑造,让中原大地的戏曲魅力辐射全国。

戏曲电影《铁弓缘》的艺术特色

戏曲电影作为“戴着镣铐的舞蹈”,既要保留戏曲的“唱念做打”本体,又要发挥镜头的叙事与表现优势。《铁弓缘》的电影改编,在“守正”与“创新”之间找到了精妙的平衡,其艺术特色可从以下三方面展开:

(一)人物塑造:从“类型化”到“血肉化”

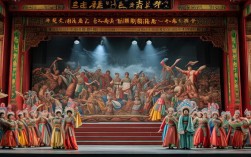

舞台版《铁弓缘》的人物形象带有一定的“类型化”特征,如匡玉的“刚”、王瑞兰的“柔”、石须龙的“恶”,电影通过镜头语言的介入,让人物内心世界更加立体,例如京剧电影中,童芷苓饰演的匡玉在“茶馆初遇王瑞兰”一场,通过特写镜头捕捉她眼神从警惕到羞涩的细微变化,配合身段中“水袖轻扬”的幅度调整,将少女面对爱情时的矜持与心动展现得淋漓尽致;而在“夜闯帅府”武打戏中,慢镜头与全景切换的运用,既保留了京剧武生“腾空翻跃”“鹞子翻身”的程式化动作,又让观众看清她招式中的凌厉与坚定,凸显“武旦”角色的飒爽英姿,豫剧电影版则通过方言对白和市井场景的还原,让匡玉的“草根气质”更加突出——她不再是遥不可及的“侠女”,而是邻家般亲切的“茶馆女儿”,拉近了与观众的距离。

(二)武打设计:从“舞台程式”到“银幕奇观”

“武戏”是《铁弓缘》的核心看点,舞台上的武打依赖演员的“腰腿功”和“毯子功”,通过“对打”“打出手”等程式展现冲突,电影则借助摄影、剪辑和特效技术,将武戏的“险”与“美”推向极致,例如京剧电影中“匡玉战石须龙”一场,采用中景与近景交替,捕捉演员“踢枪”“旋子”的高难度动作,配以铿锵的锣鼓点,让武打的节奏感更强;而豫剧电影版创新性地加入了“高空威亚”,让匡玉在屋顶追逐战中如“飞燕掠空”,既保留了豫剧“武戏文唱”的韵味,又融入了武侠电影的视觉张力,满足了当代观众的审美需求。

(三)叙事节奏:从“线性推进”到“时空交错”

舞台戏曲的叙事受限于“时空自由”的原则,情节推进相对线性;电影则可通过蒙太奇手法打破时空限制,丰富叙事层次,铁弓缘》电影中,常以“铁弓”的特写作为转场意象——匡玉擦拭铁弓时,镜头叠化至王瑞兰手持信物思念的画面,既强化了“缘”的线索,又自然过渡到平行叙事;在“匡玉寻父”的段落中,通过空镜头(荒野、古寺)与人物主观镜头的结合,渲染出漂泊无依的悲凉氛围,使情感表达更加深沉,这种“戏曲思维+电影语法”的叙事方式,让传统故事在保留原作精髓的同时,更具现代观赏性。

《铁弓缘》的文化价值与当代启示

作为一部跨越百年的经典作品,《铁弓缘》的持久生命力源于其对“真善美”的永恒追求,而戏曲电影《铁弓缘》则让这种追求在新时代焕发新生,从文化价值看,它首先是对传统戏曲的“活态传承”——电影记录了老一辈艺术家的表演精髓(如童芷苓的“荀派”神韵、小香玉的“常派”唱腔),为后世留下了宝贵的影像资料;它推动了戏曲的“大众传播”,相较于舞台演出的地域限制和受众局限,电影通过院线、电视、网络等渠道,让《铁弓缘》走进校园、社区乃至海外,让更多人领略到中华戏曲的魅力。

从当代启示看,《铁弓缘》的成功改编印证了“传统艺术现代化”的可行性:它不是对传统的颠覆,而是对传统的创造性转化——既坚守戏曲“以歌舞演故事”的本质,又积极吸纳电影艺术的优长,让程式化的表演与写实的镜头产生化学反应,这种“守正创新”的思路,为传统戏曲的当代发展提供了可资借鉴的范例:在内容上,深挖传统剧目中具有普世价值的情感与精神;在形式上,善用新技术、新媒介拓展艺术表现边界;在传播上,贴近当代观众的审美习惯,让古老艺术与时代同频共振。

相关问答FAQs

Q1:《铁弓缘》中“铁弓”这一道具在剧情中起到了怎样的作用?

A:“铁弓”是《铁弓缘》的核心意象,具有多重象征意义,它是“缘”的载体——匡玉之父以“谁能拉开铁弓,便将女儿许配”为约,既是对女儿武艺的自信,也是对女儿终身大事的尊重,铁弓由此成为匡玉与王瑞兰缘定终身的信物,它是“武”的象征,匡玉凭借拉开铁弓展现高超武艺,打破了“女子无才便是德”的封建桎梏,凸显其独立自主的人格,它是“正”的武器,匡玉在与反派石须龙的斗争中,以铁弓为号召集义士,最终铲除奸佞,铁弓成为正义战胜邪恶的标志,这一道具贯穿剧情始终,既是推动情节发展的关键,也是人物性格与主题思想的集中体现。

Q2:不同剧种的《铁弓缘》电影改编,在风格上有何差异?这些差异反映了怎样的地域文化特色?

A:不同剧种的《铁弓缘》电影因声腔、表演传统的不同,呈现出鲜明的风格差异,京剧版讲究“京朝派”的严谨规范,唱腔以西皮、二黄为基础,表演注重“手眼身法步”的协调统一,风格大气磅礴,体现了北方文化的豪爽与厚重;豫剧版则融入河南梆子的“高亢激越”,唱腔多用“真嗓吐字,假嗓行腔”,表演贴近市井生活,风格质朴鲜活,反映了中原文化的接地气与烟火气;越剧版以“抒情见长”,唱腔婉转柔美,表演细腻含蓄,风格温婉典雅,体现了江南文化的灵秀与温润,这些差异本质上是地域文化在戏曲艺术中的投射,各剧种在改编时既保留了《铁弓缘》的核心故事,又融入了本土的审美习惯与生活智慧,使得这一经典剧目在不同文化土壤中生长出多样的艺术形态,也彰显了中华戏曲“和而不同”的文化包容性。