京剧《水淹七军》作为传统三国题材的经典剧目,以关羽“威震华夏”的高光时刻为核心,通过舞台艺术的浓缩与升华,展现了忠义精神与战争智慧的双重魅力,随着数字媒体的发展,该剧目的视频版本成为观众走近京剧的重要窗口,无论是剧场演出的录像、高清修复版,还是创新演绎的短视频,都让这一传统剧目在当代焕发新生。

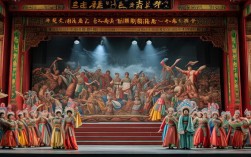

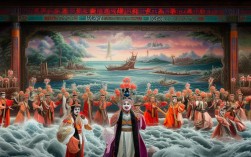

从剧情脉络看,《水淹七军》取材于《三国演义》第七十四回,聚焦关羽镇守荆州期间,北伐曹操、围攻樊城的关键战役,核心情节围绕“水淹”展开:关羽利用秋雨连绵、汉水暴涨的自然条件,掘堤放水,淹没于禁七军,生擒庞德,威震中原,京剧在改编中强化了戏剧冲突,如“关羽观阵”的沉稳、“庞德抬棺”的决绝、“水淹七军”的壮阔,通过程式化的表演将历史事件转化为极具张力的舞台叙事,视频版本的呈现,则通过镜头语言弥补了剧场视角的局限,特写镜头捕捉关羽“捋髯”的威仪、庞德“掷枪”的悲壮,全景镜头展现水势汹涌、兵戈相击的宏大场面,让观众得以沉浸式感受京剧“虚实相生”的美学特质。

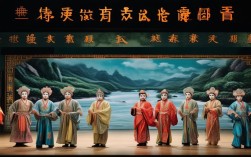

表演艺术上,《水淹七军》集中体现了京剧“唱念做打”的综合性,关羽一角由红生应工,要求“唱腔浑厚、身段沉稳”,视频版本中,演员通过“导板”“原板”“流水板”的板式变化,展现关羽从“观天象”的警觉到“战庞德”的激昂,情绪层层递进,关羽得知水淹成功时的“二六板”唱段“秋八月雨阵阵天助成功”,高亢的嗓音配合“撩髯”“亮相”等身段,将胜利的喜悦与英雄气概展现得淋漓尽致,武戏部分则是该剧的亮点,“水战”场次中,演员通过“翻扑”“打出手”等技巧,模拟水中搏斗的激烈场景,视频镜头的慢放与多角度切换,让观众清晰看清“云手”“踢腿”等招式的细节,体会到京剧武打的“写意”与“精准”并存,不同视频版本在表演风格上各有侧重:国家京剧院的版本更注重传统程式的严谨,而上海京剧院的改编版则在武打编排中加入现代舞美元素,如声光电效果模拟洪水奔涌,为传统剧目注入新活力。

视频传播的普及,让《水淹七军》突破了地域与时间的限制,过去,观众需亲赴剧场才能欣赏全剧,如今通过网络平台,高清录像、教学片段、创新混剪等多种形式触达不同群体,年轻观众通过短视频中的“名段合集”了解唱腔,戏迷则通过多机位录像研究演员的“手眼身法步”,数字化保存也让经典版本得以留存,如李和曾、王金璐等前辈艺术家的演出视频,成为珍贵的京剧影像资料,为后世传承提供范本。

为更直观对比不同视频版本的特点,以下表格列举了部分代表性资源:

| 版本类型 | 出品单位/平台 主演/特点 | 观看建议 | |----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------| | 剧场演出录像 | 国家京剧院 于魁智(饰关羽)、孟广禄(饰庞德),传统程式严谨 | 适合了解原汁原味的舞台呈现 | | 高清修复版 | 上海京剧院 史敏(饰关羽),舞美创新,水景特效突出 | 侧重视觉与听觉的双重享受 | | 教学解析视频 | 中国戏曲学院 名师分段讲解“关羽唱腔”“水战武打”技巧 | 戏曲入门者学习表演细节 | | 创新混剪短视频 | 抖音/B站UP主 截取名段与影视片段结合,节奏明快 | 吸引年轻观众,降低欣赏门槛 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《水淹七军》中关羽的角色有哪些表演特点?

A:关羽在京剧属“红生”行当,表演需兼顾“生”的沉稳与“净”的威猛,唱腔上以“二黄”“西皮”为主,嗓音需高亢洪亮,如“导板”抒发豪情,“流水板”展现急切;身段要求“稳如泰山”,通过“捋髯”“撩袍”“亮相”等动作凸显英雄气概;念白需“刚劲有力”,如“站近了”等台词需字字铿锵,面部化妆“红脸凤眼”与“黑髯口”的搭配,也是关羽忠义形象的标志性符号。

Q2:观看京剧《水淹七军》视频时,有哪些值得注意的细节?

A:可重点关注三个层面:一是“唱念”的韵律美,如关羽唱段的“板眼”变化,体会京剧“字正腔圆”的审美;二是“做打”的写意性,如“水淹”场景中演员以“翻滚”“甩袖”模拟洪水冲击,而非写实布景,感受京剧“以虚代实”的艺术手法;三是“行当配合”,如丑角“曹将”的插科打诨调节节奏,净角“庞德”的刚猛与关羽形成对比,体会京剧“群戏共生”的表演体系。