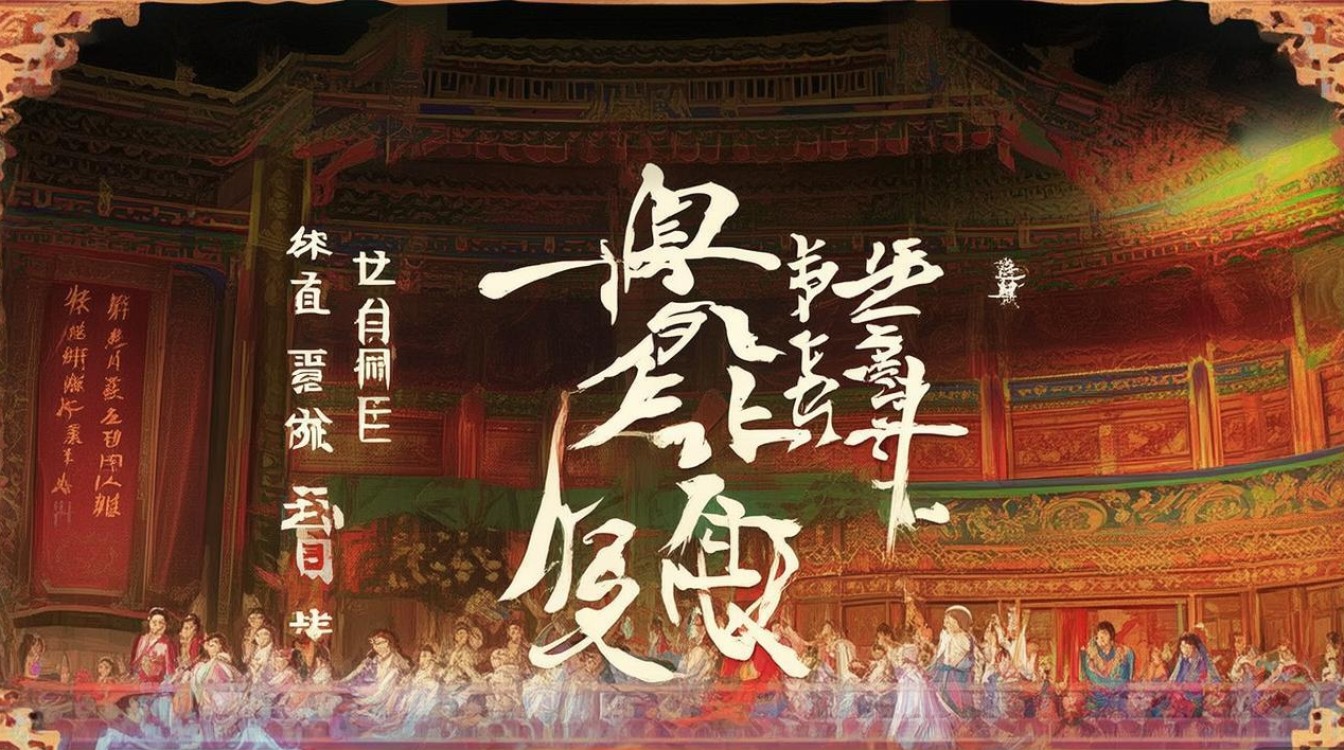

豫剧《刘秀赶登基》作为传统经典剧目,以东汉开国皇帝刘秀的人生轨迹为主线,生动再现了新莽末年社会动荡、群雄逐鹿的历史背景下,刘秀从布衣起兵到登基称帝的艰辛历程,该剧不仅展现了波澜壮阔的历史战争场面,更塑造了刘秀隐忍仁厚、智勇双全的帝王形象,融合了豫剧高亢激昂的唱腔与跌宕起伏的剧情,成为观众喜爱的历史大戏。

历史背景与剧情脉络

故事始于新莽天凤年间,王莽篡汉后倒行逆施,土地兼并严重、天灾不断,民不聊生,南阳蔡阳人刘秀虽为汉室后裔,却家境普通,在太学求学时目睹百姓疾苦,心中埋下“复高祖之业,定万世之秋”的种子,王莽末年,绿林、赤眉起义爆发,刘秀与兄长刘縯(字伯升)在舂陵乡举兵响应,加入绿林军,打起“复汉”旗号。

剧情围绕刘秀的“赶”——即争取时机、克服磨难、追赶胜利展开:

- 起兵初期的磨难:刘縯勇猛却急躁,与更始帝刘玄矛盾渐深,最终被刘玄杀害,刘秀为保全实力,强忍悲痛向刘玄谢罪,隐忍待机,展现出“小不忍则乱大谋”的政治智慧。

- 昆阳大捷的转折:王莽派大司徒王寻、大司空王邑率四十三万大军围剿绿林军,刘秀率三千精锐夜袭敌营,内外夹击,以少胜多,奠定“昆阳之战”以少胜多的军事传奇,此战让刘秀声名鹊起,却也引来更始帝的猜忌。

- 河北招贤的积蓄:刘秀借“招抚河北”之名脱离更始政权,在河北收编铜马军,得到邓禹、吴汉、耿弇等“云台二十八将”的辅佐,实力迅速壮大,他推行“柔道治国”,轻徭薄赋、释放奴婢,赢得民心。

- 鄗县登基的高潮:公元25年,刘秀在河北鄗县即皇帝位,定都洛阳,国号“汉”,史称“东汉”,年号“建武”,剧中通过“祭天”“登基大典”等场面,展现其结束乱世、重振汉室的雄心壮志。

以下为剧情关键节点梳理:

| 阶段 | 核心事件 | 关键人物 | 历史意义 |

|---|---|---|---|

| 起兵初期 | 舂陵起兵、绿林会盟 | 刘秀、刘縯、刘玄 | 打响“复汉”第一枪 |

| 转折点 | 昆阳之战 | 刘秀、王寻、王邑 | 奠定军事威望,暴露矛盾 |

| 积蓄力量 | 招抚河北、收编铜马军 | 邓禹、吴汉、耿弇 | 奠定帝业根基 |

| 登基称帝 | 鄗县即位、定都洛阳 | 刘秀、阴丽华 | 结束新莽乱世,开启东汉 |

人物形象与思想内涵

剧中刘秀的形象立体丰满:他既有“昆阳战神”的勇武(如“闯连营”“枪挑王邑”等武戏展现英姿),又有“兄仇不报”的隐忍(为大局忍痛牺牲兄长之仇);既能“礼贤下士”(三顾邓禹于茅庐),又能“体恤百姓”(河北推行“以柔治国”),其性格中的“仁”与“忍”,恰是乱世中成就帝业的关键——与项羽的“刚愎自用”、王莽的“迷信残暴”形成鲜明对比,暗合“得民心者得天下”的历史规律。

其他角色同样出彩:阴丽华从“贤淑闺秀”到“皇后国母”,支持刘秀事业;邓禹“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,是刘秀的“智囊”;刘玄的“昏聩多疑”,更反衬出刘秀的政治远见,剧中通过君臣、夫妻、兄弟等多重关系,展现了乱世中的人性与抉择。

艺术特色与传承价值

作为豫剧的代表剧目,《刘秀赶登基》充分展现了豫剧的艺术魅力:

- 唱腔设计:刘秀的唱段以“豫东调”为主,高亢明快,如“提起了当年事怒火满腔”“昆阳大捷显神威”等,既抒发豪情壮志,又表现内心挣扎;阴丽华的唱腔则柔美婉转,体现女性的温婉坚韧。

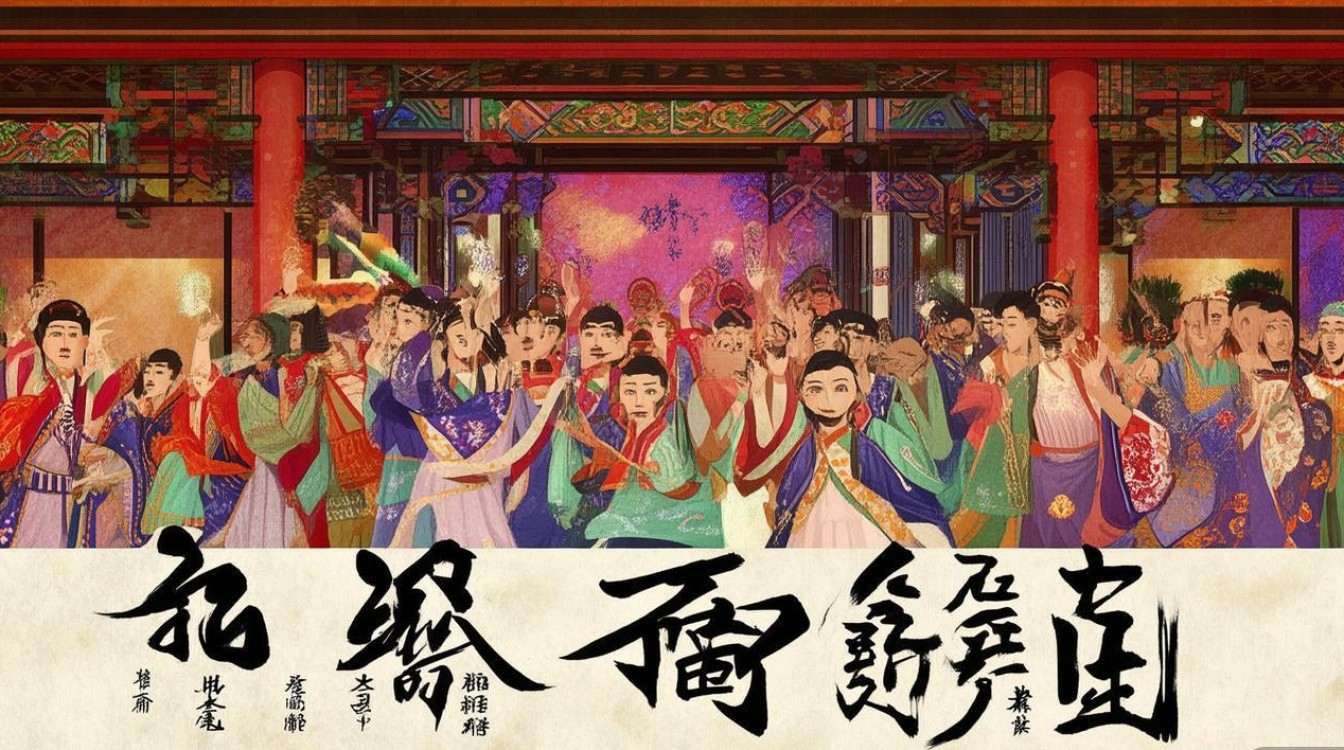

- 武戏场面:昆阳之战、鄗县登基等场次融入“翻跟头”“打出手”等豫剧武戏绝活,通过灯光、音效的配合,营造出千军万马的恢弘气势,极具视觉冲击力。

- 语言风格:唱词念白多采用河南方言,贴近生活,如“刘秀不是池中物,早晚要登九龙庭”等,既通俗生动,又充满民间智慧。

该剧自诞生以来,经豫剧大师唐喜成、牛淑贤等几代艺术家演绎,成为豫剧“红脸”行当的经典代表作,其不仅是对历史的艺术再现,更传递了“仁者无敌”“坚韧不拔”的价值观,至今仍是基层舞台和剧场的常演剧目,展现了传统戏曲的生命力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘秀赶登基》与《东汉演义》等其他刘秀题材戏曲有何区别?

A1:两者题材虽有重叠,但侧重点不同。《刘秀赶登基》以“赶”为核心,聚焦刘秀从起兵到登基的关键转折,突出其“隐忍”“仁德”的性格和“以柔治国”的政治理念,剧情紧凑,人物塑造偏重内心戏;而《东汉演义》多为连台本戏,时间跨度更长,涵盖刘秀称帝后的统一战争、巩固政权等全过程,更侧重历史事件的铺陈和战争场面的宏大,人物群像也更丰富。《刘秀赶登基》更强调豫剧唱腔与表演程式的结合,而《东汉演义》可能融入更多民间传说和演义元素。

Q2:剧中“刘秀赶登基”的“赶”字有何深意?

A2:“赶”字是该剧的核心字眼,既指“追赶时机”,也含“克服困难”“争取胜利”之意,从历史背景看,刘秀起兵时力量弱小,面对王莽的重兵、更始帝的猜忌、地方割据势力的夹击,每一步都需“赶”——昆阳之战需“赶”在敌军合围前破敌,河北招贤需“赶”在更始政权反应前立足,登基称帝需“赶”在群雄割据前号令天下。“赶”也体现了刘秀的紧迫感:百姓渴望结束乱世,他需“赶”时间重建汉室,其“赶”不是冒进,而是“顺势而为、主动作为”的智慧,正是这种“赶”,让他从布衣成长为一代明君。