京剧传统剧目《施公案》是中国戏曲宝库中极具代表性的公案戏之一,其故事源于清代同名小说,经民间艺人不断加工改编,最终成为京剧舞台上久演不衰的经典,该剧以清代康熙年间官员施世纶(施公)为主角,串联起断案缉凶、惩治贪官、安抚百姓的一系列情节,既展现了封建社会的司法百态,也融入了侠义精神与民间智慧,成为观众了解传统司法文化与道德观念的重要窗口。

起源与文学背景

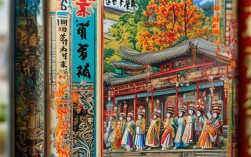

《施公案》的雏形是清代乾隆年间出现的说唱话本《施公案传》,后经文人整理成书,全书主要叙述施世纶在江宁知府、漕运总督等任上的断案故事,穿插黄天霸、关小西等侠义人物“弃暗投明”、协助施公除暴安良的情节,京剧改编时,保留了原著“清官+侠义”的核心模式,同时强化了戏剧冲突与人物塑造,将原本庞杂的情节浓缩为若干独立又关联的折子戏,如《恶虎村》《连环套》《盗马》等,形成了“一案接一案、环环相扣”的叙事特色,施世纶的历史原型为清代名臣,以清廉刚正、善断疑案著称,小说与京剧在尊重历史的基础上,对其形象进行了艺术化处理,使其成为“青天”符号的典型代表。

剧情主线与核心冲突

《施公案》的剧情以施公的仕途经历为线索,串联起多个重大案件与社会矛盾,故事开篇,施公初任江宁知府,便遇到“人命案”“漕运案”等棘手难题,他不畏权贵,深入民间查访,屡破奇案,例如在“巧断连环案”中,通过细致勘察蛛丝马迹,揭露地方官与恶霸勾结、栽赃陷害的真相;在“漕运亏空案”中,严查贪官污吏,追回国家粮款,整顿漕运秩序。

剧中另一重要线索是“侠义群像”的塑造,以黄天霸为代表的绿林好汉,最初与施公对立,后因感念其仁德,最终归顺朝廷,成为施公的得力助手,这一过程充满戏剧性:黄天霸原为“连环套”寨主,因盗御马与施公结怨,后在“恶虎村”之战中,因兄弟反目、良知觉醒,选择倒戈相助,帮助施公剿灭反派势力,这种“从恶向善”的转变,既体现了“善恶有报”的传统价值观,也折射出民间对“侠义精神”的推崇——侠义人物最终服务于“王法”,成为维护社会秩序的补充力量。

剧情的核心冲突始终围绕“正义与邪恶”的较量展开:一边是施公代表的官方正义,凭借智慧与刚正不阿扫清阴霾;另一边是贪官、恶霸、土匪等反派势力,他们鱼肉乡里、欺压百姓,试图挑战法度与道德底线,这种二元对立的叙事模式,既满足了观众对“清官断案”的期待,也通过侠义人物的介入,增强了故事的观赏性与传奇色彩。

主要人物形象

《施公案》的人物塑造鲜明立体,既有清官的典型代表,也有性格各异的侠义群像与反派角色,以下为部分核心人物简介:

| 人物 | 身份/背景 | 性格特点 | 经典情节/作用 |

|---|---|---|---|

| 施世纶(施公) | 清代官员,历任江宁知府、漕运总督 | 清廉刚正、智慧过人、体恤百姓 | 微服私访查案、不畏权贵惩贪官 |

| 黄天霸 | 原绿林寨主,后归顺施公 | 武艺高强、重情重义、知错能改 | 盗御马、恶虎村倒戈、协助剿匪 |

| 关小西 | 施公护卫,侠义武将 | 忠勇耿直、武艺精湛 | 保护施公安全、冲锋陷阵 |

| 窦尔敦 | 绿林豪杰,与施公对立 | 勇猛彪悍、性格刚烈 | 连环套盗马、与黄天霸对决 |

| 顾炎章 | 地方恶霸/贪官 | 阴险狡诈、勾结官府 | 栽赃陷害、欺压百姓(反派代表) |

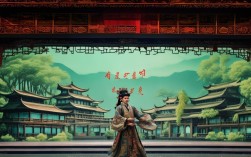

施公的形象是全剧的核心,他不同于传统戏曲中“神化”的清官(如包公),更贴近现实中的文人官员:没有超自然能力,仅凭智慧、细心与对百姓的同情破解疑案,例如在“巧审绣鞋案”中,他通过观察鞋面针脚、死者生前细节,推断出凶手身份,展现了“微察秋毫”的断案智慧,而黄天霸等侠义人物则兼具“江湖气”与“正气”,他们的转变不仅推动了剧情发展,也体现了“法理”与“人情”的融合——侠义精神最终服务于国家法度,成为社会正义的补充。

艺术特色与舞台呈现

作为京剧传统剧目,《施公案》在艺术表现上充分体现了京剧“唱念做打”的综合性特征。

唱腔与念白:施公的唱腔以西皮、二黄为主,唱腔沉稳大气,念白以韵白为主,突出其官员身份的庄重;侠义人物如黄天霸则以京白结合武戏唱腔,念白干脆利落,身段矫健,武打设计突出“翻、打、扑、跌”等技巧,如“恶虎村”中的“开打”场面,通过多人对打、兵刃交锋,营造出紧张激烈的戏剧氛围。

程式化表演:剧中融入了大量京剧传统程式,如施公“升堂”时的“亮相”“抖袖”,表现其威严;侠义人物“走边”时的身段动作,展现其江湖身份;反派角色的“脸谱化”处理(如勾白鼻、三角眼),强化其奸诈特征,这些程式化表演既规范了舞台动作,也增强了人物形象的辨识度。

舞台美术:服饰上,施公身着蟒袍、官帽,体现其官员身份;侠义人物则多为短打装扮,便于武打;反派服饰多色彩浓艳、图案繁复,暗示其贪婪本性,布景上,以“一桌二椅”的传统布景为主,通过虚拟化表演展现不同场景(如衙门、山寨、荒野),体现了京剧“以虚代实”的美学原则。

历史影响与文化价值

《施公案》自诞生以来,对京剧及民间文化产生了深远影响,在京剧领域,它开创了“清官+侠义”的公案戏模式,为后续《包公案》《彭公案》等剧目提供了叙事范本;其经典折子戏至今仍是京剧舞台上的常演剧目,培养了大批观众,在文化层面,该剧通过施公形象传递了“为官清廉、执法公正”的价值观,通过侠义人物的塑造弘扬了“惩恶扬善、见义勇为”的传统美德,成为民间道德教化的重要载体,尽管剧中存在“神化清官”“侠义归顺皇权”等局限性,但其对正义的追求、对百姓的关怀,仍具有积极的现实意义。

相关问答FAQs

Q:《施公案》中的施公原型是谁?与历史上的施世纶有何区别?

A:施公的历史原型为清代康熙年间的官员施世纶(1665-1723),字文贤,福建晋江人,官至漕运总督、江苏巡抚,以清廉刚正、善断疑案著称,民间称“施青天”,历史上的施世纶是文人官员,断案以智慧著称,无武艺;而京剧中的施公经过艺术加工,增加了“微服私访”“武将护卫”等情节,并融入“侠义精神”元素,使其形象更具传奇色彩,成为“清官符号”的艺术化代表。

Q:京剧《施公案》与其他公案戏(如《包公案》)有何不同?

A:两者核心区别在于人物定位与叙事侧重。《包公案》以“包公”为核心,包公被塑造为“文曲星下凡”,具有超自然断案能力(如“铡美案”中的“鬼魂托梦”),侧重“神化清官”与“因果报应”;而《施公案》中的施公是现实中的文人官员,无超能力,断案依靠智慧与调查,更贴近现实生活。《包公案》以“断案”为主线,情节相对独立;《施公案》则融入“侠义群像”,通过“清官+侠义”的合作推动剧情,兼具公案与武戏特色,叙事更复杂,人物关系更丰富。