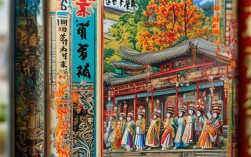

《秦香莲》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,自宋代民间传说雏形形成以来,历经元杂剧、明清传奇到近现代各地方戏曲的改编演绎,跨越千年仍活跃于舞台,这一“清官断案”与“女性抗争”双重主题并重的剧目,其生命力的延续离不开戏曲艺术自身的滋养与传承,更离不开不同时代、不同层面的“资助”——这里的“资助”既包含戏曲艺术对故事内核的多元表达与艺术赋能,也涵盖现代社会政策、市场、技术等外部力量对经典剧目的保护、传播与创新。

戏曲艺术:对《秦香莲》的本源性资助

戏曲作为《秦香莲》的载体,为其提供了从文本到舞台的完整表达体系,这种“资助”是内在的、结构性的,从文学层面看,戏曲剧本将民间传说中“陈世美抛妻弃子”的简单叙事,转化为“闯宫—见夫—诉苦—遭拒—告状—铡美”的完整戏剧结构,通过秦香莲的唱词(如“夫为贵妻为贱”的卑微、“劝君回头莫迷途”的恳切)、陈世美的心理挣扎(“贪图富贵忘根本”的自私)、包拯的刚正不阿(“王子犯法与庶民同罪”的决绝),塑造出立体的人物形象,赋予故事超越伦理说教的文学深度。

表演艺术上,不同戏曲剧种根据自身美学特点,对《秦香莲》进行“在地化”资助,形成百花齐放的舞台呈现,以表格为例:

| 剧种 | 核心表演特色 | 对《秦香莲》的艺术赋能 | 代表流派/艺术家 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 程式化表演,唱腔激昂 | 以“西皮流水”“二黄慢板”展现秦香莲的悲愤与坚韧,包拯的黑头脸谱强化正义符号 | 程派(李世济)、荀派(荀慧生) |

| 豫剧 | 生活化唱腔,情感浓烈 | 河南方言与梆子腔结合,突出秦香莲的“中原女性”韧性,如《抱琵琶》的经典唱段 | 常派(常香玉)、陈派(陈素真) |

| 越剧 | 婉约唱腔,抒情性强 | 以“弦下腔”渲染悲剧氛围,小生行当塑造陈世美的复杂,女性演员反串增强人物张力 | 尹派(尹桂芳)、傅派(傅全香) |

| 评剧 | 通俗唱腔,贴近民间 | “大口落子”表现市井生活,秦香莲的唱词如“劝君莫把良心昧”直白有力 | 新派(新凤霞) |

这些剧种的表演程式、声腔体系、舞台美术(如京剧的“一桌二椅”、豫剧的实景布景),共同构建了《秦香莲》的“戏曲美学基因”,使其从“故事”升华为“艺术品”,这种资助不仅保留了故事内核,更通过艺术加工让人物情感、道德观念得以具象化传递,实现“以歌舞演故事”的戏曲本质。

现代社会:对《秦香莲》的多维度资助

进入现代社会,传统戏曲面临市场萎缩、观众老龄化等挑战,《秦香莲》的传承与发展离不开外部力量的系统性资助,这种资助体现在政策、市场、技术等多个层面。

政策资助是基础保障,自2006年“京剧《秦香莲》”入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录以来,文化和旅游部通过“非遗保护专项资金”“戏曲剧本孵化计划”等项目,支持院团复排经典、整理传统剧目,中国京剧院2022年复排的《秦香莲》,获得国家艺术基金资助,不仅还原了传统唱腔与身段,还邀请戏剧专家对剧本进行“去芜存菁”,删减冗长情节,使其更符合现代审美节奏,地方层面,河南省将豫剧《秦香莲》纳入“中原文化精品工程”,通过“戏曲进校园”“送戏下乡”等活动,年均演出超200场,覆盖基层观众超10万人次。

市场资助是活力源泉,企业赞助、文旅融合等市场化手段,为《秦香莲》注入新的传播可能,2023年河南卫视“中国节日”系列节目中,豫剧《秦香莲》片段与AR技术结合,通过“虚拟舞台+实景拍摄”呈现“陈世美驸马府”“开封府”等场景,短视频平台播放量破亿,带动相关文创产品(如秦香莲主题脸谱书签、戏曲服饰盲盒)销售额增长300%,商业剧场与院团合作推出“戏曲经典周”,如上海天蟾逸夫舞台的《秦香莲》专场演出,通过票价补贴(学生票50元)、会员积分兑换等方式,吸引年轻观众走进剧场,2023年上座率达85%。

技术资助是创新引擎,数字化技术打破时空限制,让《秦香莲》的传播从“舞台”延伸到“云端”,中国戏曲学院“数字戏曲实验室”利用动作捕捉技术,录制京剧大师李维康的《秦香莲》全剧,建立“数字演员”模型,观众可通过VR设备“沉浸式”体验舞台视角;短视频平台发起“#秦香莲挑战赛”,用户模仿戏曲唱段、身段,话题播放量超5亿次,其中一位00后用户的“豫剧版秦香莲”短视频获赞200万+,意外带动豫剧学习热潮。

资助的意义:从经典传承到文化认同

戏曲对《秦香莲》的艺术赋能与现代社会的外部资助,共同构成“双向奔赴”的共生关系:经典剧目因资助而焕发新生,资助行为因经典而获得文化价值,这种资助不仅是对单一剧目的保护,更是对戏曲艺术“活态传承”的实践——通过政策保障其“生存根基”,通过市场激活其“传播活力”,通过技术拓展其“表达边界”。

更深层次看,《秦香莲》的资助过程承载着文化认同的构建,剧中“孝道”“正义”“家国”等主题,与社会主义核心价值观中的“和谐”“法治”“诚信”相呼应,资助其传播,本质是在传递中华民族的传统美德与道德准则,当年轻观众通过短视频了解秦香莲的遭遇,通过VR体验包拯的“铁面无私”,戏曲不再是“老古董”,而成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:戏曲资助《秦香莲》如何实现“老戏新唱”,吸引年轻观众?

A1:实现“老戏新唱”需在“守正”与“创新”间找到平衡。“守正”即保留剧目核心精神(如秦香莲的坚韧、包拯的正义)与经典唱腔、身段等艺术精髓;“创新”则体现在三方面:一是内容改编,如将陈世美的“负心”背景延伸为“权力腐蚀人性”,增强现代反思;二是形式融合,如融入流行音乐元素(如京剧唱腔与电子音乐结合)、舞台科技(如全息投影展现“开封府”场景);三是传播渠道,通过短视频、直播、互动游戏(如戏曲解谜游戏《秦香莲的抉择》)等年轻群体熟悉的载体,降低接触门槛,2023年青春版《秦香莲》采用“沉浸式戏剧”形式,观众可跟随秦香莲闯宫、告状,参与感增强,演出场场爆满,其中30岁以下观众占比达60%。

Q2:在数字化时代,戏曲资助《秦香莲》如何平衡传统保护与创新传播?

A2:平衡的关键在于“数字化为传统服务,而非传统为数字化让步”,传统保护方面,需建立《秦香莲》的“数字档案库”,包括剧本手稿、老艺术家音像资料、舞台设计图等,确保艺术本真性;中国艺术研究院正在建设的“戏曲数字博物馆”,已收录京剧、豫剧等12个剧种的《秦香莲》版本,观众可在线查阅1950年代以来的演出录像,创新传播方面,则需利用数字技术拓展表达维度,如开发《秦香莲》主题NFT数字藏品(融合戏曲脸谱、经典唱段)、推出“AI戏曲老师”小程序(教用户唱《秦香莲》选段),但所有创新需以“尊重戏曲规律”为前提,避免过度娱乐化消解经典内涵,某短视频平台曾尝试将《秦香莲》改编为“搞笑短剧”,因歪曲人物形象引发观众批评,最终下架整改,这说明创新需守住“文化底线”。