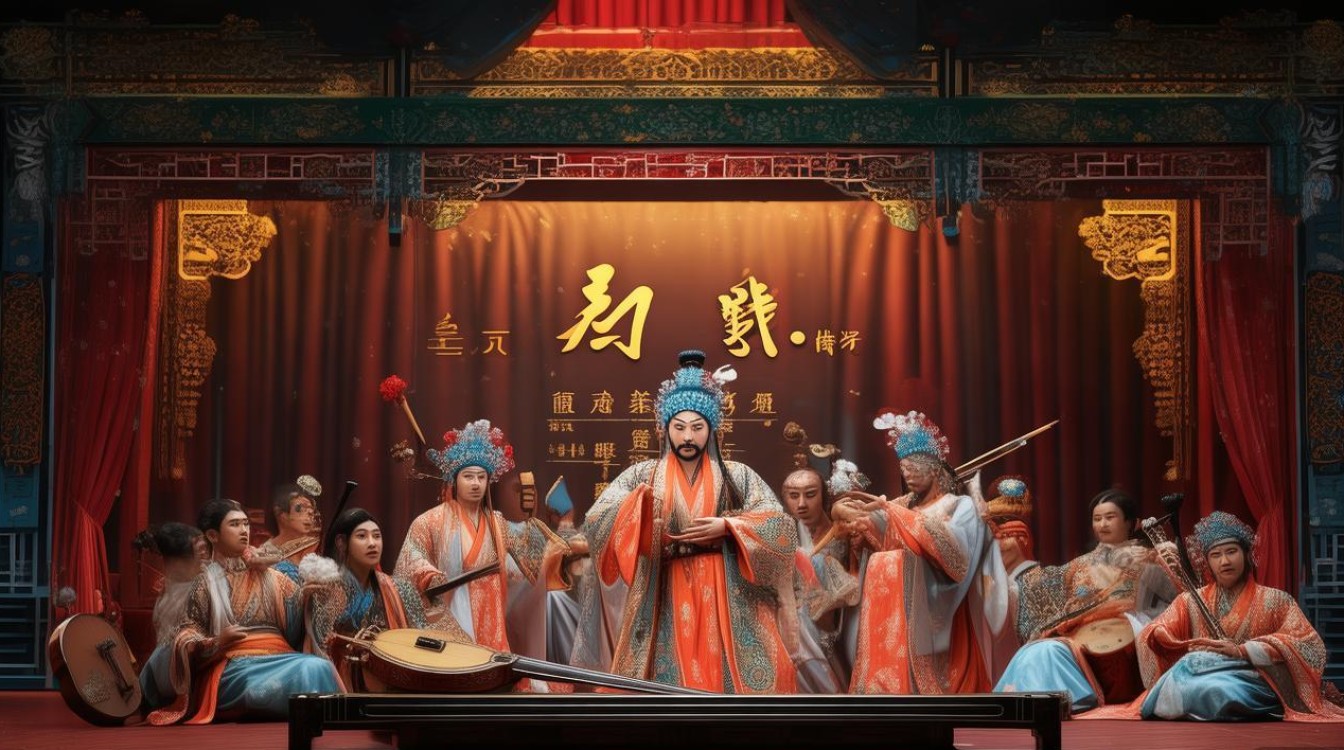

戏曲《洪洋洞》是传统京剧中的经典老生戏,取材于杨家将故事,讲述了杨六郎(杨延昭)病危之际,孟良、焦赞盗取洪洋洞(老令公杨继业骸骨安放处)骸骨,最终杨六郎病逝于洪洋洞的悲壮故事,作为以“忠义”“悲情”为核心的传统剧目,《洪洋洞》的伴奏艺术是塑造人物、推动剧情、渲染氛围的关键,其文场与武场的配合、唱腔与过门的呼应、情绪与节奏的把控,集中体现了京剧伴奏“托腔保调、烘托情境”的美学追求。

《洪洋洞》伴奏的乐器组成与功能分工

京剧伴奏分为“文场”和“武场”两大部分,二者相辅相成,共同构建起戏曲音乐的骨架。《洪洋洞》作为唱做并重的剧目,对文场的细腻性和武场的戏剧性均有极高要求,其乐器配置既遵循京剧传统程式,又根据剧情需要突出重点。

(一)文场乐器:唱腔的“血肉”

文场以拉弦乐器和弹拨乐器为主,负责托住唱腔旋律,同时通过过门、垫奏等手法渲染情绪,在《洪洋洞》中,文场乐器的运用需贴合杨六郎“病榻悲歌”的核心情境,音色以苍凉、浑厚为主,辅以激昂段落。

| 乐器名称 | 形制与音色特点 | 在《洪洋洞》中的具体运用 |

|---|---|---|

| 京胡 | 蛇皮琴筒、竹制琴杆,音色高亢明亮,是文场主奏乐器 | 主奏杨六郎核心唱段(如二黄慢板、原板),通过弓法控制(如“慢弓”表现苍凉,“快弓”表现急切)与唱腔形成“声情合一”;如杨六郎病危时,京胡用低音区慢拉,配合唱腔“叹杨家投宋主心血用尽”的悲愤 |

| 京二胡 | 比京胡略大,蟒皮琴筒,音色圆润浑厚,常与京胡配合 | 作为京胡的“中和”,在唱腔长音时填补空隙,使旋律更饱满;如“忠良被害”唱段中,京二胡在中音区垫奏,强化唱腔的压抑感 |

| 月琴 | 梨形音箱,四弦,音色清脆,以“弹轮”技法见长 | 负责唱腔的“包腔”和过门的节奏支撑,与京胡形成“拉弹结合”;如盗骨情节中,月琴用密集的轮指配合京胡的急促过门,表现紧张氛围 |

| 三弦 | 圆形音箱,三弦,音色厚重,常与月琴配合 | 增强低音声部,在慢板唱段中通过“摁弦”技法增加旋律的层次感;如杨六郎临终回忆时,三弦的低音铺底与京胡高音形成对比,突出“往事如烟”的悲怆 |

| 唢呐 | 竹制哨片,音色高亢激越,属“文场武用” | 用于孟良、焦赞盗骨的武打场面,吹奏曲牌如【急三枪】,配合武场锣鼓渲染“夜闯险境”的紧张;杨六郎去世时,唢呐吹奏【哭皇天】,哀婉凄厉,强化悲剧性 |

(二)武场乐器:节奏的“灵魂”

武场以打击乐器为主,负责控制剧情节奏、烘托戏剧冲突,是京剧“有声皆歌,无动不舞”的核心支撑。《洪洋洞》中,武场既要有“病榻静卧”的舒缓,也要有“盗骨交锋”的激烈,更需在“临终诀别”时达到情感高潮。

| 乐器名称 | 形制与音色特点 | 在《洪洋洞》中的具体运用 |

|---|---|---|

| 板鼓 | 木制鼓身,蒙以蟒皮,以鼓签、鼓板击打,是武场指挥 | 通过“鼓套子”控制全剧节奏:如杨六郎病危时,用“散板鼓”配合自由节奏的唱腔;盗骨时用“快长锤”引导武打动作;临终前用“闷鼓”表现气息渐弱 |

| 大锣 | 铜制圆形,中央凸起,音色洪亮浑厚,象征“重大事件” | 用于关键情节转折:如孟良发现骸骨时,大锣一击“仓”,表现“得骨”的激动;杨六郎去世时,大锣“齐钹”配合,渲染“忠魂归天”的悲壮 |

| 铙钹 | 铜制圆形,两片相击,音色尖锐高亢,增强戏剧张力 | 配合武打场面:如孟良、焦赞与守军交锋时,铙钹“八大仓”的密集击打,表现短兵相接的激烈;杨六郎唱“忠心赤胆保边疆”时,铙钹轻击,强化“赤诚”的情感 |

| 小锣 | 铜制圆形,音色清脆,常表现“日常或轻快”情境 | 用于人物对话或细节描写:如杨六郎与孟良商议盗骨时,小锣“台”的轻击,表现“低声密语”;盗骨成功后,小锣“顷仓”的轻快节奏,体现“暂松一口气”的短暂喜悦 |

伴奏与剧情、人物的深度绑定

《洪洋洞》的伴奏并非简单的“背景音乐”,而是与剧情发展、人物情感深度融合的“叙事语言”,通过音乐节奏、音色、强弱的对比,精准传递不同情境下的情绪内核。

(一)“病榻悲歌”:文场的苍凉与武场的沉郁

全剧核心唱段“叹杨家投宋主心血用尽”(二黄慢板)是杨六郎病中回忆的集中体现,伴奏以“慢、沉、悲”为基调,文场中,京胡用低音区“慢弓”,每个乐句后接“长过门”,过门旋律模仿唱腔的起伏,如“心血用尽”后,京胡以“re-sol-la-do”的下行旋律,呼应唱腔的叹息感;京二胡在中音区以“长弓”铺垫,避免京胡高音过于尖锐,整体形成“如泣如诉”的听觉效果,武场则极简,仅用板鼓的“单楗鼓”轻击,每句唱腔后以“八大仓”收尾,节奏缓慢如“心跳微弱”,强化“油尽灯枯”的悲怆。

(二)“盗骨交锋”:武场的激昂与文场的紧张

孟良、焦赞盗骨的武打场面是全剧的“动态高潮”,伴奏转为“快、紧、烈”,武场以“急急风”锣鼓点为基础,板鼓通过“快签击打”引导节奏,大锣、铙钹交替击打“仓才 仓才”,形成“排山倒海”的声势;文场中,唢呐吹奏【水龙吟】曲牌,京胡用“快弓”高音区旋律穿插,月琴、三弦以“轮指”“摁弦”密集节奏型,共同构建“夜闯险境”的紧张氛围,尤其在孟良与守军交手时,乐器齐奏的“强音”与“休止”交替,如“仓—才—仓(休止)”,模拟“刀剑碰撞—短暂停顿—再交锋”的视觉节奏,让音乐与武打动作融为一体。

(三)“临终诀别”:伴奏的情感升华

杨六郎临终前唱“洪洋洞中把命丧”(二黄散板),是全剧情感的最高点,伴奏以“散、淡、绝”收束,文场中,京胡改用“虚弓”(琴弦不贴琴筒,仅靠弓毛摩擦出气音),音色飘忽如“回光返照”;京二胡以极弱的力度奏长音,仿佛“气若游丝”;唢呐吹奏【反哭皇天】,旋律下行,每句尾音带“滑音”,模拟“哭泣”声,武场则用“闷鼓”(鼓签轻击鼓边),配合大锣的“半击”(不敲满,仅出闷音),小锣几乎停歇,整体形成“万籁俱寂中一声叹息”的听觉冲击,将“忠魂逝去”的悲凉推向极致。

经典唱段伴奏解析:“托腔保调”的艺术典范

以杨六郎核心唱段“叹杨家投宋主心血用尽”为例,其伴奏充分体现了京剧“伴腔不压腔,保调不夺情”的原则,唱腔为二黄慢板,4/4拍,节奏舒缓,旋律多下行,符合“悲叹”情绪,京胡在“托腔”时,严格遵循唱腔的“字头、字腹、字尾”:如“投”字(阴平),唱腔旋律为“sol-mi-re”,京胡在“投”字“字头”时同步出音,“字腹”sol音时弓速加快,“字尾”re音时弓速渐慢,形成“字随腔走,腔随情生”;在“保调”方面,当演员即兴发挥“擞音”“颤音”时,京胡通过“揉弦”“颤弓”精准模仿,确保旋律统一;过门部分,京胡以“sol-la-do-re-mi-sol”的上行旋律接“re-do-sol-la”的下行,形成“抑扬顿挫”,既给演员留气口,又通过纯器乐语言延续情绪。

相关问答FAQs

Q1:《洪洋洞》伴奏中,文场和武场哪个更重要?如何配合?

A1:文场与武场在《洪洋洞》中无主次之分,二者是“形影不离”的关系,共同服务于剧情与人物,文场以唱腔为核心,通过旋律、音色传递细腻情感(如杨六郎的悲愤、孟良的急切);武场以节奏为骨架,通过锣鼓点控制剧情推进、烘托戏剧冲突(如病榻的沉郁、盗骨的激烈),二者的配合遵循“文武相济”原则:在唱段中,武场以“板鼓”跟随文场节奏,如慢板唱段中,板鼓的“单楗鼓”与京胡的“慢弓”同步;在武打场面中,文场(唢呐、京胡)的旋律与武场(锣鼓)的节奏形成“音画同步”,如“急急风”锣鼓点与唢呐【水龙吟】的急促旋律,共同构建紧张氛围,只有文场“托”得住情绪,武场“稳”得住节奏,才能达到“戏中有乐,乐中有戏”的效果。

Q2:不同流派的琴师在伴奏《洪洋洞》时,风格有何差异?

A2:京剧老生流派(如余叔岩、马连良、杨宝森)的唱腔风格不同,琴师(即京胡演奏者)的伴奏处理也各有特色,以“余派”(余叔岩)和“杨派”(杨宝森)为例:余派唱腔“刚柔并济”,琴师伴奏讲究“脆、俏、劲”,如“叹杨家”唱段中,京胡用“短弓”突出字头,“顿弓”强化节奏,过门旋律多跳进,体现余派“脑后音”的清亮;杨派唱腔“悲苍醇厚”,琴师伴奏注重“绵、厚、润”,京胡多用“长弓”中音区,揉弦幅度大,过门旋律平稳下行,与杨派“云遮月”的音色相契合,马派(马连良)的“潇洒流畅”,琴师伴奏则更强调“连贯性”,弓法均匀,避免过多技巧性处理,突出唱腔的叙事感,流派的差异本质是“以乐伴腔”,琴师需根据演员唱腔特点调整伴奏细节,最终实现“人琴合一”。