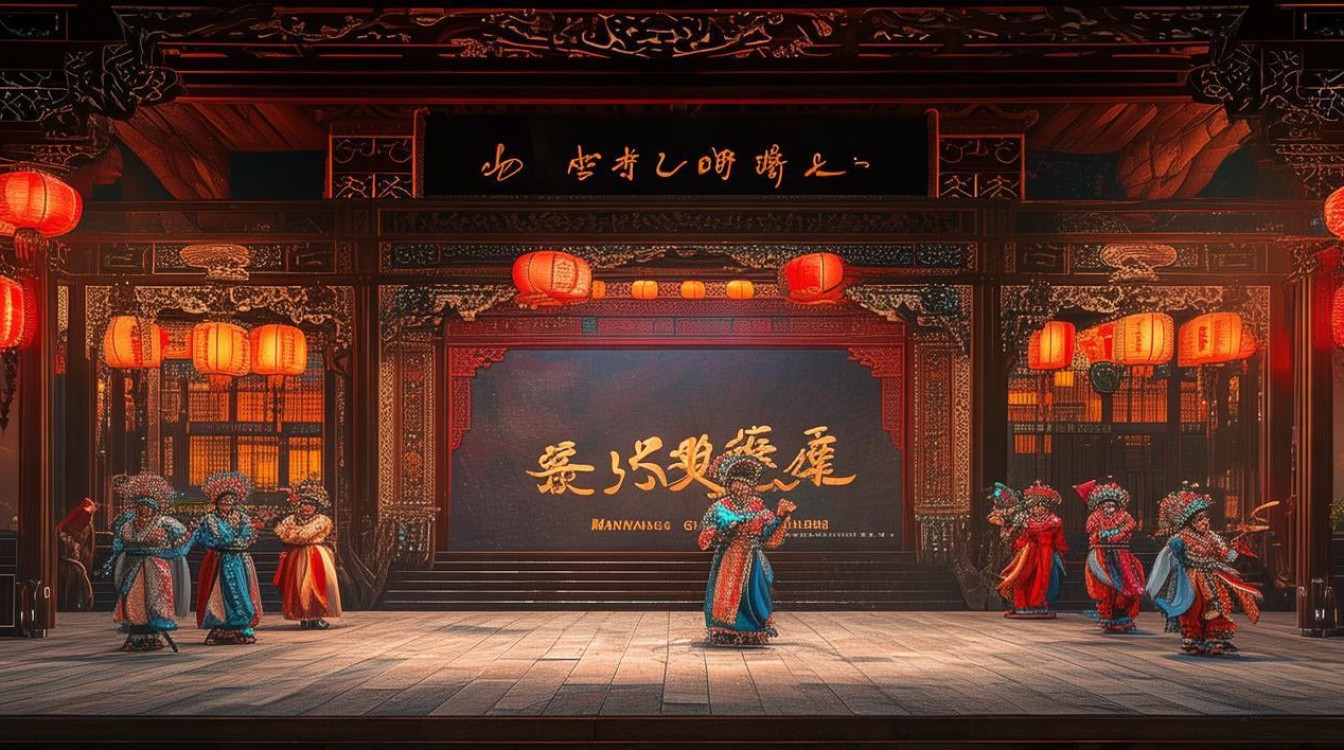

河南戏曲中的《南阳关》是豫剧传统经典剧目之一,以隋末唐初的历史为背景,通过隋将伍云召的悲壮命运,展现乱世中忠义与奸佞的激烈冲突,唱腔高亢激越,表演程式严谨,在河南及周边地区广为流传,被誉为“豫剧悲剧”的代表作品之一,该剧目并非单一短剧,而是包含“伍云召搬兵”“南阳关被困”“全家殉节”等核心情节的完整故事集,全本结构紧凑,人物鲜明,承载着深厚的历史文化内涵和民间审美情趣。

剧情背景与核心梗概

《南阳关》的故事取材于隋朝末年宇文化及弑君篡位、各路英雄反叛的历史背景,主角伍云召是隋朝南阳关总兵,出身将门,其父伍建曾任马鸣关总兵,因直言进谏被奸相宇文化及陷害致死,云召继承父职,镇守南阳,肩负保境安民之责,隋炀帝荒淫无道,宇文化及专权乱政,云召虽忠心报国,却难逃奸佞构陷。

全本剧情以“忠义”为主线,分为三个关键阶段:

第一阶段:忠义遭忌,被迫反隋

宇文化及欲独揽大权,忌惮伍家威望,以“通敌叛国”之名诬陷伍云召,并派其子宇文成都围攻南阳关,云召明知朝廷昏聩,却念及君臣大义,起初坚守城池,不愿与朝廷为敌,但宇文化及步步紧逼,不仅派大军围城,还扣押云召之父伍琼(原马鸣关总兵,被软禁于长安)为人质,逼迫云召投降,云召在忠义与亲情间挣扎,最终因城破家亡、父亲被逼自尽,悲愤之下杀出重围,反出南阳,投奔反隋义军。

第二阶段:搬兵无果,孤军奋战

云突围后,为复仇与抗隋,决定前往河北搬请燕王罗成(其结义兄弟)相助,途中历经艰险,却因罗成被其他战事牵制,未能及时出兵。 Meanwhile,宇文化及派大将杨林(隋朝太师)率大军继续追击云召,双方在南阳关周边展开多次激战,云召虽武艺高强(师从名师,擅使长枪),但寡不敌众,陷入绝境。

第三阶段:全家殉节,悲歌千古

杨林设下埋伏,假意招安云召,实为诱敌深入,云召识破计谋,却因兵力悬殊,无法突围,为避免家人落入奸贼之手,云召含泪让妻子自尽,怀抱幼子杀出重围,最终在南阳关外力竭自刎,以死明志,全剧以悲剧收场,云召的忠义与悲愤,成为乱世中英雄末路的缩影。

艺术特色与表演亮点

《南阳关》作为豫剧传统大戏,其艺术魅力体现在唱腔、表演、人物塑造等多个方面,充分展现了河南戏曲的独特风格。

唱腔:高亢悲怆,情感饱满

豫剧唱腔以“高亢激越、朴实真挚”著称,《南阳关》的唱段更是将这一特点发挥到极致,主角伍云召的唱腔以“豫东调”为主,音域宽广,节奏明快,尤其在表现悲愤、无奈等复杂情绪时,通过“慢板”“二八板”“流水板”等板式的转换,形成强烈的戏剧张力,云召被困南阳关时的核心唱段“伍云召在马上悲声大放”,以“慢板”开篇,诉说家国仇恨,随后转为“流水板”,节奏加快,表现其内心的焦灼与决绝,最后以“哭腔”收尾,将忠臣的悲愤推向高潮,花脸角色(如杨林、宇文化及)的唱腔采用“铜锤花脸”的唱法,浑厚有力,凸显奸臣的威严与奸诈。

表演:武戏扎实,文戏细腻

《南阳关》是“文武戏”结合的典范,既有大开大合的武打场面,也有感人至深的文戏表演,武戏部分,伍云召与敌将的“开打”套路严谨,融合了豫剧特有的“枪架子”“刀马旦”等程式动作,演员需具备扎实的腰腿功和武打技巧。“城突围”一场,云召手持长枪,在城楼与敌军周旋,动作干净利落,既展现武艺高强,又体现突围的艰难,文戏部分,则以“父子相会”“夫妻诀别”等情节为核心,通过细腻的念白和身段,刻画人物内心,云召与父亲伍琼诀别时,演员通过“甩发”“跪步”等动作,表现其痛苦与不舍,极具感染力。

人物塑造:忠义为魂,性格鲜明

《南阳关》的人物形象立体丰满,每个角色都有鲜明的性格特征,伍云召作为核心人物,集“忠、义、勇、悲”于一身:他对朝廷忠心耿耿,对兄弟义薄云天,对敌人英勇无畏,却因奸臣当道最终悲剧收场,其形象既是传统“忠臣”的典范,也是乱世中“小人物”的缩影,反派角色宇文化及、杨林等,并非脸谱化的“奸臣”,而是通过复杂的心理活动和表演,展现其权谋与狠辣,使人物更具真实感,伍云召的妻子、家仆等配角,虽戏份不多,但通过“自尽”“护主”等情节,也从侧面烘托了乱世中的人性光辉。

传承与发展

《南阳关》作为豫剧传统剧目,历经数百年传承,涌现出一批杰出的表演艺术家,近代以来,豫剧大师唐喜成、李斯忠、马金凤等都曾演绎过此剧,其中唐喜成饰演的伍云召尤为经典,他将“唐派”的“文武生”表演风格融入角色,唱腔刚柔并济,表演沉稳大气,成为后辈学习的典范。

在当代,《南阳关》的传承主要通过“口传心授”和现代教学相结合的方式,河南豫剧院、各地市豫剧团将该剧纳入经典剧目库,通过复排、演出、录制音像资料等方式,保存其艺术精髓,年轻一代演员如李树建、王红丽等也在不断学习和创新,将现代审美融入传统表演,使《南阳关》在当代舞台上焕发新的活力,该剧目还被纳入“非物质文化遗产”保护项目,通过进校园、举办专题讲座等形式,让更多观众了解河南戏曲的魅力。

经典唱段与场次概览

为更直观展现《南阳关》的剧情结构,以下是该剧核心场次与经典唱段概览:

| 场次 | 情节梗概 | 经典唱段 | 表演重点 |

|---|---|---|---|

| 第一场:祸起 | 宇文化及诬陷伍家,派兵围困南阳关 | “恨奸贼骂宇文化及” | 念白激愤,展现对奸臣的痛恨 |

| 第二场:被困 | 云召被困南阳,父亲被逼自尽 | “伍云召在马上悲声大放” | 唱腔悲怆,身段颤抖,表现绝望 |

| 第三场:搬兵 | 云召突围搬请罗成,途中受阻 | “催马加鞭奔河北” | 武打动作干净利落,展现焦急心情 |

| 第四场:诀别 | 妻子自尽,云召抱幼子杀出重围 | “妻啊儿啊你慢些走” | 哭腔运用,情感爆发,体现悲壮 |

| 第五场:殉节 | 云召力竭自刎,以死明志 | “南阳关上留英名” | 静场造型,眼神坚定,升华悲剧主题 |

相关问答FAQs

问:《南阳关》与其他豫剧悲剧(如《秦香莲》《穆桂英挂帅》)相比,有何独特之处?

答:《南阳关》的独特之处在于其“男性英雄悲剧”的定位,与《秦香莲》的“家庭伦理悲剧”或《穆桂英挂帅》的“巾帼英雄悲剧”不同,《南阳关》聚焦男性英雄在乱世中的忠义抉择,通过伍云召“忠君—反叛—殉节”的复杂心路历程,展现个体与时代的激烈冲突,其唱腔以“豫东调”的高亢激越为主,武戏分量重,表演更具阳刚之气,悲剧结局也更凸显“英雄末路”的苍凉感,体现了河南戏曲“粗犷豪放”的艺术特质。

问:《南阳关》的剧情是否完全符合历史?有哪些艺术虚构?

答:《南阳关》的剧情基于历史背景,但存在大量艺术虚构,历史上,隋末确有“伍云召”其人,但正史记载简略,仅提及其为隋将,参与反隋战争,并无“南阳关被困”“全家殉节”等详细情节,这些情节主要源于民间传说和话本小说(如《说唐全传》),经过戏曲艺人的艺术加工,将人物命运戏剧化,增强冲突和感染力,宇文化及、杨林等反派角色在剧中被塑造成“奸臣”符号,而伍云召的“忠义”形象则是民间对“清官”“忠臣”的理想化寄托,体现了艺术创作对历史的超越与重构。