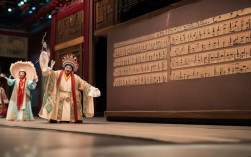

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受观众喜爱,而张敬盟作为豫剧界的代表性人物,其唱腔艺术更是将豫剧的魅力展现得淋漓尽致,张敬盟主攻老生行当,师承豫剧唐派创始人唐喜成,在继承唐派“脑后音”和“擞音”技法的基础上,融入自身对人物的理解与情感表达,形成了独具特色的演唱风格,被誉为“豫剧老生的一张名片”。

张敬盟的艺术生涯始于上世纪60年代,自幼痴迷豫剧,12岁考入河南省戏曲学校,系统学习豫剧表演基本功,在校期间,他主攻文武老生,不仅苦练唱念做打,更注重揣摩不同人物的性格特征,毕业后,他加入河南省豫剧院一团,与唐喜成同台演出,深受其艺术熏陶,在唐派艺术的熏陶下,张敬盟逐渐形成了“刚柔并济、声情并茂”的演唱特点:他的嗓音洪亮而不失细腻,高音区如穿云裂石,低音区如沉潭回响,尤其擅长运用“脑后音”表现人物的悲愤与刚毅,用“擞音”展现人物的激动与苍凉,在吐字上,他讲究“字正腔圆”,每个字都清晰有力,通过“喷口”“滑音”等技巧,让唱腔既有豫剧的“土”味,又不失戏曲的“雅”致。

在代表剧目方面,张敬盟塑造了众多经典角色,其唱腔与人物性格高度契合,令人过耳不忘,例如在《三哭殿》中,他饰演唐太宗李世民,面对公主、驸马与魏征的矛盾,通过“金殿传旨”一段唱,将帝王的威严、父亲的无奈与对女儿的疼爱融为一体,尤其是“李世民在金殿传下了圣旨”一句,以“脑后音”起腔,辅以擞音的颤动,既表现了帝者的威严,又暗藏着一丝不易察觉的伤感,成为豫剧舞台上的经典片段,在《辕门斩子》中,他饰演杨六郎,在“见姑娘”唱段中,以高亢的“炸音”表现杨六郎对佘太君的敬重,用低沉的“哀音”流露对杨宗保的疼惜,声腔的起伏将人物内心的矛盾展现得淋漓尽致,而在《血溅乌纱》中,他饰演的严天民在“哭坟”一场的唱段,更是将豫剧的“哭腔”发挥到极致,通过“抽音”“擞音”的交替运用,把失去亲人的悲痛与对奸佞的愤恨推向高潮,让观众无不为之动容。

为了更清晰地展现张敬盟的艺术成就,以下将其部分代表剧目及唱腔特色整理如下:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 经典唱段及唱腔特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 李世民 | “金殿传旨”:以“脑后音”为主,腔调沉稳中带着帝王威严,尾音拖长时略带颤抖,表现复杂情感 |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | “见姑娘”:高音区用“炸音”突出刚毅,低音区用“哀音”流露柔情,真假声转换自然 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | “哭坟”:大量运用“抽音”和“擞音”,唱腔如泣如诉,尾音下滑,强化悲愤情绪 |

| 《穆桂英挂帅》 | 寇准 | “挂帅出征”:节奏明快,板式多变,用“垛板”表现果断,用“流水板”烘托气势 |

张敬盟不仅以精湛的唱腔征服观众,更致力于豫剧艺术的传承与推广,他先后收徒20余人,其中不少已成为豫剧舞台的中坚力量,如国家一级演员李树建、金鑫等,他在教学中强调“唱腔要为人物服务”,要求学生不仅要练好嗓子,更要深入理解人物内心,做到“以情带声,声情并茂”,他还积极参与豫剧的现代化改编,将传统唱腔与现代表现手法相结合,如在《焦裕禄》中,他突破传统老生的唱腔模式,融入了民歌和歌剧的元素,让豫剧艺术更贴近现代观众的生活。

年过七旬的张敬盟依然活跃在舞台上,他常说:“豫剧是咱河南人的根,只要还能唱,就要一直唱下去。”从艺六十余年来,他演出足迹遍布全国各地,累计演出剧目50余部,录制音像制品30余张,为豫剧艺术的传播与发展做出了卓越贡献,他的唱腔不仅是一种技艺,更是一种文化的传承,承载着河南人民的情感与记忆,让豫剧这朵艺术之花在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

相关问答FAQs

Q1:张敬盟的唱腔与其他豫剧老生演员相比,有哪些独特之处?

A1:张敬盟的唱腔在继承唐派“脑后音”“擞音”等传统技法的基础上,更注重“声情合一”,他擅长根据人物性格调整声腔的力度与色彩,如在表现帝王时以沉稳的“脑后音”凸显威严,表现悲情角色时用哀婉的“抽音”强化感染力,他的吐字讲究“字头咬得紧、字腹送得满、字尾收得稳”,每个字都如珠玉般清晰,同时通过“滑音”“颤音”等装饰音,让唱腔既有豫剧的豪放,又有细腻的情感层次,形成了“刚柔相济、韵味醇厚”的独特风格。

Q2:张敬盟在传承豫剧艺术方面有哪些重要举措?

A2:张敬盟对豫剧艺术的传承主要体现在三个方面:一是收徒传艺,先后培养李树建、金鑫等优秀演员,形成系统的“张派”艺术传承体系;二是参与传统剧目的整理与改编,如将《三哭殿》《辕门斩子》等经典剧目进行精加工,保留传统精华的同时优化舞台呈现;三是推动豫剧现代化,在《焦裕禄》等现代戏中创新唱腔,将传统戏曲与现代表现手法结合,吸引年轻观众,他还通过录制音像、举办讲座等方式,让更多人了解和喜爱豫剧艺术。