豫剧,作为中原文化的璀璨瑰宝,扎根于黄河流域的沃土,历经数百年的岁月沉淀,形成了独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴,而“秦豫情”这一主题,不仅是对豫剧艺术本身的深情凝视,更是对秦豫两地文化交融、情感共鸣的生动诠释,时间,作为艺术发展的隐形脉络,串联起豫剧从萌芽到繁荣的历程,也见证了“秦豫情”在不同历史节点上的丰富内涵与时代价值。

豫剧的历史沿革与艺术基因

豫剧的前身是明末清初流行于河南地区的“河南梆子”,因以梆子为主要伴奏乐器,又称“河南梆子戏”,其起源与中原地区的农耕文明、民俗信仰紧密相连,早期多在庙会、祠堂等场合演出,内容多取材于历史故事、民间传说,语言质朴直白,充满乡土气息,清代中后期,随着河南地区商品经济的发展,豫剧逐渐从乡村走向城镇,形成了以开封、郑州、洛阳为中心的多个流派,如常派(常香玉)、陈派(陈素真)、崔派(崔兰田)、马派(马金凤)、阎派(阎立品)等,各流派在唱腔、表演、念白上各具特色,共同构筑了豫剧艺术的多元格局。

时间赋予豫剧鲜明的时代印记,20世纪30年代,常香玉先生对豫剧进行改革,将豫东调的刚健与豫西调的婉转相融合,创造出“常派”唱腔,丰富了豫剧的音乐表现力,新中国成立后,豫剧迎来了发展的黄金时期,《朝阳沟》《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目应运而生,不仅将豫剧推向全国,更使其成为反映时代精神、传递人民心声的重要载体,改革开放以来,豫剧在保留传统精髓的基础上,积极吸收现代艺术元素,创作出《焦裕禄》《红旗渠》等现代戏,实现了传统艺术与当代审美的有机融合。

以下是豫剧发展关键时间节点的梳理:

| 时期 | 时间 | 主要事件/特点 |

|---|---|---|

| 萌芽期 | 明末清初 | “河南梆子”形成,多在乡村演出,内容以民间故事为主。 |

| 发展期 | 清代中后期 | 流派逐渐形成,从乡村走向城镇,出现专业戏班。 |

| 改革期 | 20世纪30-40年代 | 常香玉改革唱腔,融合豫东、豫西调,推动豫剧艺术化。 |

| 繁荣期 | 20世纪50-60年代 | 《朝阳沟》《花木兰》等经典剧目诞生,豫剧风靡全国。 |

| 创新期 | 改革开放至今 | 创作现代戏与历史剧并重,融合多元艺术元素,拓展传播渠道(如戏曲电影、短视频)。 |

“秦豫情”:从地域文化到情感共鸣的升华

“秦豫情”这一主题,既是对秦豫两地文化渊源的追溯,也是对豫剧艺术跨地域传播的情感表达,陕西与河南同属黄河流域,历史上地缘相近、文化相亲,秦腔与豫剧同属梆子腔体系,在音乐、表演、剧目上有着诸多共通之处,从历史上看,秦豫两地的人员流动、商贸往来促进了戏曲艺术的交流,豫剧吸收了秦腔的高亢激越,秦腔也借鉴了豫剧的细腻婉转,这种“你中有我,我中有你”的文化交融,为“秦豫情”奠定了深厚的基础。

近年来,“秦豫情”作为豫剧创作的重要主题,被赋予了新的时代内涵,以2022年首演的现代豫剧《秦豫情》为例,该剧以秦豫两省的扶贫合作为背景,讲述了河南干部与陕西群众携手攻坚、共奔小康的感人故事,剧中,豫剧的唱腔与秦腔的旋律巧妙融合,河南方言与陕西关中话交替出现,既保留了地方特色,又展现了两地人民的情感共鸣,从创作时间来看,《秦豫情》诞生于脱贫攻坚的关键时期,其主题紧扣时代脉搏,通过艺术化的表达,将国家战略与民生情怀相结合,成为豫剧反映现实、服务人民的典范之作。

“秦豫情”的传播历程同样离不开时间的推动,从2019年秦豫两省签署《文化战略合作协议》,到2020年“豫陕戏曲交流周”的举办,再到2023年《秦豫情》在西安、郑州、北京等地的巡回演出,每一个时间节点都见证了秦豫文化合作的深化,以下是《秦豫情》演出与影响的时间线:

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 2019年 | 秦豫两省签署《文化战略合作协议》 | 建立长效合作机制,推动戏曲、非遗等领域交流。 |

| 2020年 | “豫陕戏曲交流周”在郑州举办 | 豫剧、秦腔同台展演,促进两地演员、观众的互动。 |

| 2022年 | 现代豫剧《秦豫情》首演 | 以扶贫为主题,融合秦豫音乐与语言,成为现实题材豫剧的代表作。 |

| 2023年 | 《秦豫情》巡回演出(西安、郑州、北京等) | 跨地域引发共鸣,彰显豫剧在新时代的文化传播力。 |

时间维度下的“秦豫情”:传承与创新的统一

在时间的长河中,“秦豫情”不仅是对过去的回望,更是对未来的展望,从传统剧目中秦豫故事的演绎(如《秦香莲》中涉及的河南与陕西地域背景),到现代戏中两地合作主题的挖掘,“秦豫情”始终在传承与创新中寻找平衡,豫剧保留了传统梆子腔的“唱、念、做、打”基本功,保留了方言土语的独特韵味;通过现代舞台技术(如多媒体、灯光)、叙事手法的创新(如非线性叙事、多视角呈现),让“秦豫情”更符合当代观众的审美需求。

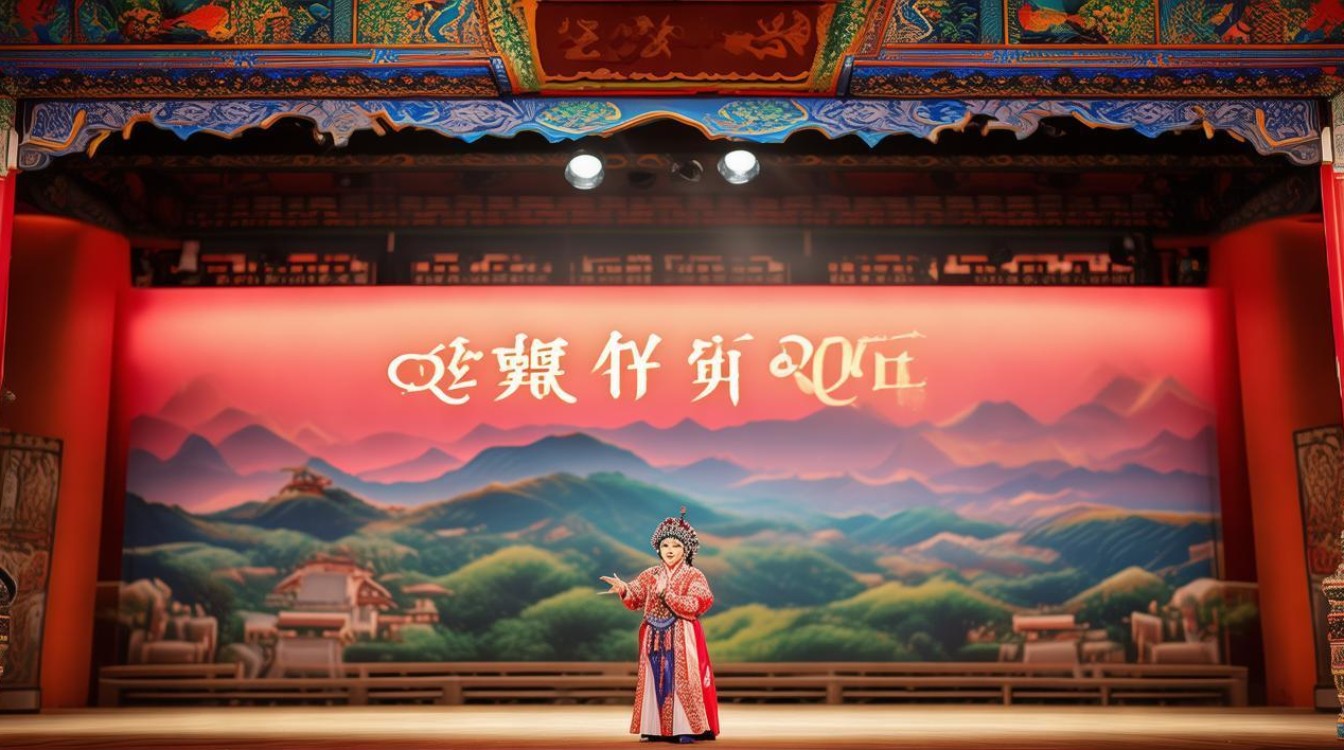

在《秦豫情》的舞台设计中,导演巧妙运用黄河元素作为背景,通过动态投影展现黄河的奔腾不息,既隐喻了秦豫两地同饮黄河水、共命运的文化纽带,又赋予传统舞台以现代视觉冲击,这种“传统为根、创新为魂”的创作理念,使得“秦豫情”在时间维度上实现了跨越——既连接了豫剧的历史文脉,又回应了时代的文化命题。

豫剧的发展是一部流动的历史,而“秦豫情”则是这部历史中温暖的注脚,从明末清初的梆子腔萌芽,到现代豫剧的跨地域传播,时间见证了豫剧艺术的成长,也见证了秦豫两地文化的深度融合,在新时代的语境下,“秦豫情”不仅是一种文化现象,更是一种精神象征——它象征着地域文化的包容共生,象征着艺术与时代的同频共振,更象征着黄河儿女在历史长河中始终如一的情感联结,随着时间推移,“秦豫情”必将以更多元的形式、更深刻的内涵,继续书写豫剧艺术的华彩篇章。

相关问答FAQs

Q1:豫剧与秦腔在艺术形式上有哪些异同?

A1:豫剧与秦腔同属梆子腔体系,均以梆子为伴奏乐器,唱腔高亢激越,具有浓郁的北方戏曲特色,但两者也存在明显差异:从音乐风格看,豫剧唱腔更注重旋律的流畅与细腻,尤其是常派唱腔刚柔并济;秦腔则更强调苍凉豪放,真假声转换频繁,如“吼腔”技巧,从表演程式看,豫剧的“唱功”突出,身段相对生活化;秦腔的“做功”更具夸张性,如甩发、髯口功等更具视觉冲击力,从方言特色看,豫剧以河南方言为基础,秦腔则以陕西关中方言为载体,语言韵味各具地域风情。

Q2:《秦豫情》的创作对豫剧现代化发展有何启示?

A2:《秦豫情》的创作对豫剧现代化发展主要有三点启示:一是“扎根现实,服务人民”,通过聚焦时代主题(如扶贫合作),让豫剧与当代社会生活紧密相连,增强作品的生命力;二是“跨地域融合”,打破地域文化壁垒,与其他剧种(如秦腔)的音乐、语言元素结合,拓展豫剧的艺术表现边界;三是“科技赋能”,运用现代舞台技术提升观演体验,吸引年轻观众,推动豫剧从“传统剧场”走向“大众视野”,这些启示表明,豫剧的现代化不是对传统的背离,而是在传承基础上的创新,是让古老艺术在新时代焕发光彩的关键路径。