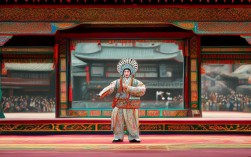

京剧《火烧余洪》是传统武戏中的经典剧目,取材于古典小说《封神演义》,以商周战争为背景,展现佳梦关总兵余洪奉商纣王之命征讨周军,最终被哪吒、杨戬等神将以火攻之计围歼的故事,该剧以火爆的武打场面、鲜明的人物性格和独特的舞台呈现,成为京剧舞台上深受观众喜爱的“靠把老生”与“武净”应工的代表作。

故事背景与剧情梗概

商纣王无道,周武王姬发于孟津会盟诸侯,兴兵伐纣,佳梦关总兵余洪乃商朝名将,手持三尖两刃刀,武艺超群,奉诏领兵五万,镇守临潼关,抵御周军,余洪骁勇善战,先后与周将黄天祥、土行孙交手,凭借刀法精妙与坐骑“避水金睛兽”屡占上风,令周军损兵折将。

周军元帅姜子牙见强攻不下,遂请出哪吒、杨戬等阐教门人助战,哪吒脚踏风火轮,手持乾坤圈、混天绫,与杨戬变化之术配合,诱敌深入,余洪不知是计,追击周军至山谷之中,突遭火攻——杨戬施展“三昧真火”,哪吒放起“九龙神火罩”,山谷内顿时烈焰冲天,余洪被困火海,虽奋力突围,终因寡不敌众,被哪吒的乾坤圈击中要害,葬身火海,临潼关失守,周军乘胜西进,直逼朝歌。

人物形象与行当特色

剧中人物行当搭配鲜明,各具特色,通过唱念做打的融合,塑造出鲜活的历史人物形象,以下为主要人物分析:

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典表演/唱段 |

|---|---|---|---|

| 余洪 | 武净(架子花脸) | 刚猛骄横、忠勇愚直 | 开场“起霸”展示功底,“哇呀呀”等净角炸音表现愤怒 |

| 哪吒 | 武生 | 灵活迅捷、法术高强 | 踩蹉、翻扑等武打动作,“少年英雄”念白彰显朝气 |

| 杨戬 | 武老生 | 沉稳多谋、变化莫测 | “吹腔”唱段展现智谋,变脸技巧表现法术变化 |

| 姜子牙 | 老生(靠把老生) | 慈祥睿智、指挥若定 | 捋髯、甩袖等身段,“太极图”道具象征谋略 |

余洪的塑造尤为突出:武净演员需通过“唱、念、做、打”展现其“力”与“勇”——念白用“炸音”凸显霸气,开打时“大刀花”“劈砍”等动作刚劲有力,被困火海时的“僵尸”“吊毛”等跌扑技巧,则将英雄末路的悲愤表现得淋漓尽致,哪吒则以“短打武生”应工,动作轻巧灵动,风火轮的“圆场”表演、乾坤圈的“抛接”技巧,尽显少年神将的飒爽英姿。

艺术特色与舞台呈现

《火烧余洪》作为武戏典范,集中体现了京剧“武戏文唱”与“虚实结合”的美学原则。

武打设计:全剧以“群战”与“对打”为核心,层次分明,余洪与黄天祥的“刀枪对打”,展现传统“挡、砍、刺、抹”的把子功;哪吒与杨戬的“双战”,则融入“变脸、喷火”等特技,形成“人、神、魔”同台的奇幻效果,高潮部分的“火烧”场面,通过“火彩”(松香粉点燃的火焰)、“红绸”(象征烈火)与演员的翻滚、躲闪动作,营造出视觉冲击力极强的“火海困兽”场景。

唱腔与念白:武净的唱腔以“高拨子”“唢呐二黄”为主,声腔高亢激昂,如余洪被困时的“反调唱段”,通过“慢板”转“流水”的节奏变化,表现其从骄横到绝望的心理转变;念白则结合“京白”与“韵白”,如“反了反了!反了周邦的小儿”等台词,通过语气、语速的变化,凸显人物的暴躁性格。

脸谱与服饰:余洪的脸谱为“黑脸花脸”,额勾“虎”字,象征勇猛;身着大靠,插靠旗,手持三尖两刃刀,凸显武将威风;哪吒则扎软靠,戴孩儿发,脸画“莲花三块瓦”,服饰色彩明快,与余洪的沉稳形成对比。

相关问答FAQs

Q1:京剧《火烧余洪》与其他封神题材剧目(如《哪吒闹海》)有何不同?

A:《火烧余洪》与《哪吒闹海》虽同属封神题材,但侧重点差异显著。《哪吒闹海》以“哪吒剔骨还肉”“怒斩龙王”为核心,聚焦哪吒的个人成长与反抗精神,风格偏向“文戏武唱”,情感冲突强烈;而《火烧余洪》则以“战场对决”为主线,突出群像作战与武打场面,风格更偏“武戏文唱”,通过余洪的“忠勇”与“悲剧命运”,展现商周战争中“时势造英雄”的历史厚重感。《火烧余洪》中杨戬的“智谋”与哪吒的“法术”配合,体现了阐教神将的“团队协作”,而《哪吒闹海》则更强调哪吒的“孤勇”。

Q2:剧中“火烧”场景的舞台效果是如何实现的?传统京剧中的“火彩”技巧有何讲究?

A:《火烧余洪》的“火烧”场景是传统京剧“火彩”技巧的典型应用,传统“火彩”以松香粉为主要材料,演员需提前将松香粉装入特制的“火彩盒”中,通过吹气或用扇子扇动,使松香粉遇明火燃烧,形成火焰效果,具体操作时,场务会在舞台隐蔽处(如台口两侧)放置火彩盒,演员根据剧情需要,在翻滚、躲闪时配合手势示意,场务适时将松香粉撒向舞台,形成“火海”视觉效果,演员需长期训练,掌握火彩的落点与距离,确保安全,现代演出中也会结合LED灯光、干冰等科技手段增强“火焰”的层次感,但传统“火彩”的“明火”质感仍是该剧的标志性特色,体现了京剧“以技塑景”的舞台智慧。