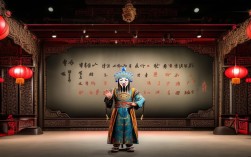

京剧《金龟记》是传统剧中的经典孝义题材剧目,融合了家庭伦理、清官断案与民间祥瑞元素,故事以宋朝为背景,通过樵夫张义的孝行与包拯的智断,展现善恶有报、孝义感天的主题,全剧情节跌宕起伏,人物情感真挚,唱腔与表演极具感染力,深受观众喜爱。

故事始于汴梁城外的一个贫苦之家,主人公张义是个以打柴为生的青年,自幼丧父,与母亲王氏相依为命,家中虽一贫如洗,但张义至纯至孝,每日上山砍柴换米,宁可自己挨饿,也要让母亲吃上饱饭,王氏心疼儿子,常劝他莫要太过劳累,母子二人虽清贫,却相濡以沫,感情深厚,这一阶段,剧情通过张义砍柴归家、侍奉母亲的生活细节,勾勒出底层百姓的艰辛与孝道的可贵,为后续的“飞来横祸”埋下情感伏笔。

转折点出现在一个偶然的秋日,张义如常上山砍柴,行至山涧时,见一只金龟在溪边石上晒太阳,龟壳流光溢彩,异于寻常,张义虽觉惊奇,却并未贪念,只当是寻常乌龟捉来补贴家用,岂料金龟被带回家后,竟在夜间发出微光,且家中米缸无故充盈,原本空荡的箩筐也时常出现铜钱,王氏见状,告诫儿子此物非凡,应送还原处,以免招祸,张义却认为这是母亲行善的福报,未听劝阻,将金龟藏于家中,这一“得宝”情节,既为张家带来短暂转机,也埋下了后续冤案的导火索——金龟的异常,早已被乡间富户郭淮盯上。

郭淮是个贪婪奸诈的乡绅,早知张家境遇突变,便暗中调查,发现金龟踪迹,他假意借米面与张家交好,实则探听金龟下落,一日,郭淮趁张义上山砍柴,闯入张家威逼王氏交出金龟,王氏坚称家中并无宝物,郭淮恼羞成怒,诬陷王氏偷盗自家祖传金龟,并勾结地痞作伪证,将王氏扭送官府,昏官不察,严刑逼供,王氏年迈体弱,屈打成招,被判入狱,张家突遭横祸,张义归家后见母亲被押,悲痛欲绝,却因家贫无钱上诉,只能跪在母亲牢外痛哭,这一“含冤”情节,将剧情推向第一个高潮,张义的孝心与无助,引发观众强烈共鸣。

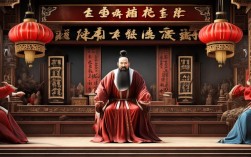

为救母亲,张义决定进京告状,他身背状纸,脚穿草鞋,一路风餐露宿,历尽艰辛,行至长亭时,偶遇奉旨陈州放粮归来的开封府尹包拯,包拯见张义虽衣衫褴褛,却眉宇间透着刚毅,且状纸上字字血泪,动了恻隐之心,便命人将张义带回开封府详查,包拯在公堂上细问案情,发现王氏案中疑点重重:既无赃物,又无确凿人证,郭淮的证词更是前后矛盾,他推测其中必有隐情,便暗中派人调查郭淮底细,同时提审王氏,见她虽形容憔悴,却神色坚定,不像惯偷,更觉冤情属实。

张义为表清白,当庭哭诉母亲含冤经过,并提到家中曾得金龟一事,包拯闻言,心中一动:金龟乃祥瑞之物,民间罕见,郭淮对金龟如此执着,恐怕是冲着宝物而来,他心生一计,命衙役在城中张贴告示,谎称朝廷要征集奇珍异宝,价高者得,故意引郭淮上钩,果然,郭淮见告示后,急不可耐地带着金龟到府衙售卖,称此物乃自家“祖传”,欲换取高官厚禄,包拯当场戳穿谎言,命人取出金龟,与张义描述丝毫不差,郭淮见罪行败露,吓得面如土色,当即跪地求饶,包拯命人将其重打四十大板,打入死牢,王氏的冤案终于得以昭雪。

真相大白后,包拯见张义至纯至孝,又为母伸冤不畏艰辛,深受感动,不仅为其母王氏平反,还赠予银两,助张家重振家业,王氏出狱后,见儿子因自己受尽磨难,老泪纵横,母子二人抱头痛哭,场面感人至深,而那只金龟,在包拯的主持下,被放归山涧,寓意“善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到”,全剧在母子团聚、善恶终有定局的结局中落下帷幕,既传递了孝义为先的传统美德,也彰显了清官为民做主的正义精神。

以下为《金龟记》主要人物关系及核心情节梳理:

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 张义 | 贫苦樵夫,王氏之子 | 至纯至孝,淳朴坚韧 | 砍柴得金龟、为母告状、巧遇包拯 |

| 王氏 | 张义之母 | 善良隐忍,深明大义 | 被郭淮诬陷、屈打成招、冤狱得救 |

| 包拯 | 开封府尹 | 刚正不阿,智勇双全 | 查案明察秋毫、设计诱郭淮、昭雪冤案 |

| 郭淮 | 乡绅富户 | 贪婪奸诈,仗势欺人 | 威逼王氏、诬告偷盗、罪行败露 |

相关问答FAQs:

Q:《金龟记》中“金龟”在剧情中起到了怎样的关键作用?

A:“金龟”是全剧的核心线索与象征符号,它是情节转折的催化剂——张义得金龟后家境短暂好转,却也因此被郭淮盯上,引发后续冤案;它是破案的关键证据,包拯正是通过金龟引出郭淮的破绽,最终揭露其罪行;它承载着祥瑞寓意,金龟的出现与回归,暗合“善有善报”的主题,强化了剧目的道德教化意义。

Q:京剧《金龟记》有哪些经典唱段或表演亮点?

A:该剧唱腔以“西皮”“二黄”为主,其中张义的“听谯楼打罢了初更时候”是经典哭板,通过高亢凄凉的唱腔表现其母含冤入狱后的悲痛与绝望,极具感染力;包拯的“包龙图打坐在开封府”则是其标志性唱段,凸显刚正威严的形象,表演上,“张义哭坟”“公堂对质”等场次,通过身段、表情与念白的结合,将孝子之心与清官之智展现得淋漓尽致,成为舞台上的经典片段。