河南戏曲中的包公全戏,是中原文化中极具代表性的艺术瑰宝,以北宋名臣包拯为主角,集历史传说、民间故事与戏曲艺术于一体,承载着民众对正义、清廉的朴素追求,作为河南戏曲(尤其是豫剧、曲剧、越调等)的重要题材,包公戏不仅塑造了“包青天”这一深入人心的文化符号,更通过独特的舞台呈现,构建起一个善恶分明、法理人情交融的艺术世界。

从历史渊源看,包公戏的雏形可追溯至宋元时期的说话与杂剧,包拯在民间传说中“日断阳、夜断阴”的神化形象,为戏曲创作提供了丰富素材,明清时期,随着地方戏曲的兴起,河南各地的戏班开始将包公故事搬上舞台,经过历代艺人的打磨,逐渐形成了一套完整的“包公戏”体系,河南作为包拯曾任开封府尹的核心区域,其地域文化中的“忠孝节义”观念与包公“铁面无私、爱民如子”的精神内核高度契合,使得包公戏在河南民间拥有深厚的土壤,成为节庆庙会、红白喜事中常见的演出剧目,甚至有“无包不成戏”的说法,足见其普及程度。

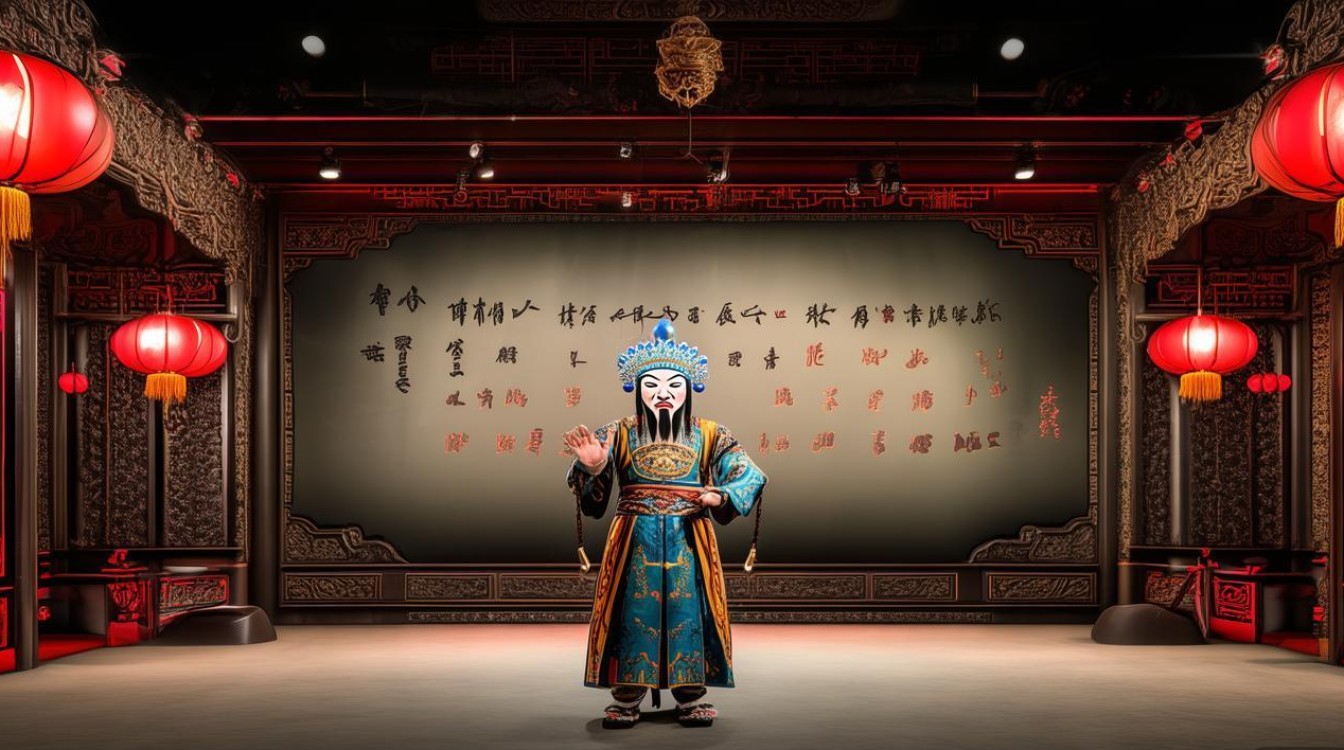

在艺术特色上,河南包公戏融合了不同剧种的表现手法,呈现出鲜明的地域风格,以豫剧为例,包公角色多由“黑头”行当应工,演员需具备扎实的唱功与威猛的台风,唱腔上,豫剧黑头唱腔以“大本腔”为主,高亢激越、气势磅礴,如《铡美案》中包公怒斥陈世美的“包龙图打坐在开封府”,通过拖腔与甩腔的运用,将人物的正气与威严展现得淋漓尽致;曲剧的包公戏则更显婉转细腻,唱腔中融入河南方言的韵味,如《卷席筒》中包公为侄子申冤时,唱腔中带着悲悯与愤懑,更具人情味,表演程式上,包公戏形成了独特的“身段谱”:如“蹉步”表现包公急步升堂的威严,“甩发”表现其怒不可遏的情绪,“蹉泥步”则象征其在复杂案情中的审慎思考,舞台美术方面,包公的脸谱是标志性符号——“黑脸膛、月牙眉、月牙额”,其中月牙传说为包公夜审阴间的印记,既象征其“明辨是非、洞察秋毫”,也暗合民间“青天白日”的正义诉求;服装则多为黑蟒袍、玉带、乌纱帽,配以黑色髯口,整体色调肃穆冷峻,凸显人物刚正不阿的气质。

经典剧目是包公戏的灵魂,河南包公全戏的剧目体系庞大,涵盖了“审案”“除霸”“昭雪”等多种主题,既有展现包公铁面无私的公案戏,也有体现其体恤民情的温情戏,以下列举几部代表性剧目:

| 剧目名称 | 剧情梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《铡美案》 | 陈世美中状元后抛妻弃子,又派韩琪追杀秦香莲,包公不顾皇姑、国威阻挠,铡死陈世美。 | 冲突激烈,唱腔激昂,“包龙图打坐”“秦香莲哭诉”等唱段流传甚广。 |

| 《铡包勉》 | 包公侄子包勉贪赃枉法,包公大义灭亲,铡死包勉后向嫂子请罪,获嫂子谅解。 | 情感张力强,展现包公“公私分明”的内心挣扎,豫剧“包派”代表剧目。 |

| 《下陈州》 | 陈州亢旱,包公奉旨赈灾,查明刘衙内之子刘得中克扣赈粮、逼死人命,依法严惩。 | 贴近民生,唱腔苍劲,体现包“为民请命”的情怀,曲剧经典剧目。 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲携子进京寻夫,陈世美拒不认妻并派人追杀,包公最终为秦香莲伸冤。 | 情节曲折,融合“审案”“家庭伦理”,越调版“申凤梅”表演更具特色。 |

这些剧目中,包公的形象并非高高在上的“神”,而是有血有肉的“人”:他会因案情不白而焦虑(《乌盆记》),会因亲情与公义的冲突而痛苦(《铡包勉》),但始终坚守“法理大于人情”的底线,这种“神性”与“人性”的结合,让包公形象跨越时空,始终能引发观众的共鸣。

从文化内涵看,河南包公戏超越了单纯的娱乐功能,成为民间正义观的载体,在传统社会,法律制度不健全,民众将希望寄托于“清官”,包公戏通过“善恶有报”的叙事模式,满足了人们对公平正义的心理需求,剧中“王子犯法与庶民同罪”的理念,虽带有理想化色彩,却客观上传播了平等意识;而包公“爱民如子”的细节(如为贫民讨还公道、体恤囚犯疾苦),则体现了儒家“仁政”思想与民间伦理的结合,包公戏中的女性形象(如秦香莲、秦香姑)也并非单纯的“受害者”,她们坚韧、勇敢,敢于直面强权,从侧面反映了河南女性在传统文化中的精神特质。

河南包公戏在传承中不断创新:老一辈艺术家如李斯忠、唐喜成等通过“口传心授”保留了传统剧目的精髓;年轻演员在唱腔、表演上融入现代审美,如运用多媒体技术增强舞台表现力,推出适合年轻观众的“青春版”包公戏,河南各地通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,让包公戏走进更多年轻人的视野,这一古老艺术正在焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:河南包公戏中的“黑脸”包公形象有什么象征意义?

A1:“黑脸”是包公戏中最具标志性的视觉符号,其象征意义主要体现在三方面:一是“铁面无私”,黑色象征公正严明,不偏不倚;二是“明辨是非”,额间月牙传说为“阴月”,寓意包公能洞察阳间善恶、阴间冤屈,具备超凡的智慧;三是“威严肃穆”,黑色在传统戏曲中多用于性格刚烈、威猛的角色,凸显包公作为执法者的震慑力,让观众直观感受到“青天”的威严与正义。

Q2:为什么包公戏能在河南经久不衰?

A2:包公戏在河南的持久生命力源于三方面:一是地域文化根基,河南作为包拯任职地,民众对其有天然的亲近感,“青天文化”与中原价值观深度契合;二是艺术感染力,豫剧、曲剧等唱腔高亢或婉转,表演程式丰富,既满足大众的审美需求,又能深刻刻画人物;三是精神共鸣,包公“清正廉洁、为民做主”的精神跨越时代,始终契合人们对公平正义的追求,这种精神内核让包公戏成为“活态的文化传承”,至今仍能引发观众的情感共鸣。