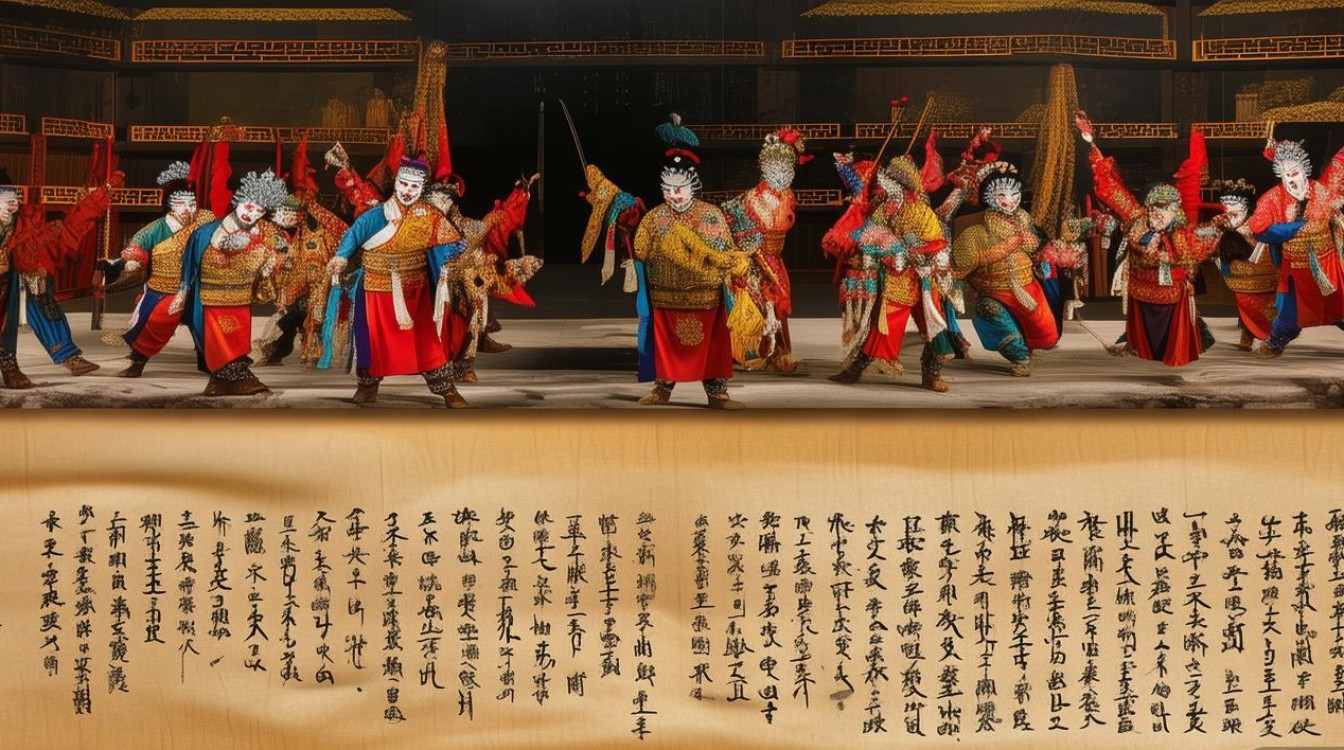

京剧《夷陵之战》取材于《三国演义》第八十回至九十回,以刘备为报关羽之仇兴兵伐吴、陆逊火烧连营七百里、蜀军大败夷陵的故事为蓝本,通过程式化的唱腔与念白,将三国风云中的忠义、谋略与悲怆凝练于舞台之上,剧中唱词作为人物情感与剧情推进的核心载体,既遵循京剧“西皮”“二黄”声腔的韵律规范,又以文白相间的语言风格,塑造出刘备的悲愤、陆逊的沉稳、赵云的恳切等鲜活形象,成为传统京剧中“以唱塑人”的典范。

唱词中的情感与人物塑造

刘备的唱段贯穿全剧始终,其情感从“兴师问罪”的决绝到“兵败白帝”的悔恨,层次分明,在“点将”一折中,刘备身着白袍,引“二黄导板”起唱:“白帝城托孤泪雨纷,只为桃园结义深——”导板的高亢与拖腔的苍凉,既点出刘备托孤后的背景,又暗喻其伐吴的悲壮初心,转“二黄原板”时,唱词“忆昔当年长坂坡,子龙救阿斗万死不辞;华容道上放曹操,关将军义气薄云霄”,通过追忆往昔兄弟情谊,强化了“为弟报仇”的合理性,而“恨不能踏平东吴地,以慰我云长弟英魂”的直抒胸臆,则将刘备的冲动与深情暴露无遗,及至夷陵兵败,“二黄散板”中“连营七百里付劫灰,空对江水泪满腮”的唱词,以“劫灰”“江水”的意象,将英雄末路的苍凉推向高潮。

陆逊的唱词则处处透着儒将的沉稳与智谋。“火攻”一折中,面对蜀军连营,陆逊引“西皮慢板”唱:“连营七百里烽烟起,骄兵必败古来稀——”慢板的舒缓节奏,恰如其分地表现了他“以逸待劳”的耐心,转“西皮流水”时,“待骄兵疲惫东风起,一举焚尽蜀军威”的唱词,既点出火攻的关键(天时、地利),又以“焚尽”二字彰显其决断,与刘备的“悲”形成鲜明对比。

赵云的劝谏唱段则尽显忠臣的恳切,在“谏君”一折中,赵云以“西皮导板”起唱:“陛下兴兵为报仇——”,转“西皮原板”时唱词“吴蜀本是唇齿邦,曹丕篡汉祸根留,若联东吴共讨贼,汉室江山可重修”,从唇齿相依的大局到汉室兴亡的大义,句句在理,而“不听忠言惹祸殃,悔之晚矣空泪流”的结尾,既是对刘备的担忧,也暗含了后续兵败的伏笔。

唱词的艺术特色与戏剧功能

京剧《夷陵之战》的唱词在语言上兼具文采与通俗性,既保留“古来稀”“祸根留”等文言词汇的典雅,又用“踏平东吴地”“空泪流”等口语化表达贴近观众,形成“雅俗共赏”的效果,在声腔运用上,不同情绪匹配不同板式:刘备的悲愤多用“二黄”(苍凉深沉),陆逊的谋略多用“西皮”(明快流畅),赵云的劝谏则“西皮”“二黄”结合,既显恳切又具说服力,唱词与念白的穿插(如陆逊战前的部署念白、刘备兵败后的独白),形成了“唱叙结合”的叙事节奏,推动剧情从“对峙”到“火攻”再到“败退”的跌宕发展。

不同角色唱词片段与情感表达对照表

| 角色 | 唱词片段 | 情感表达 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 刘备 | “连营七百里付劫灰,空对江水泪满腮” | 英雄末路的苍凉与悔恨 | 二黄散板,拖绵长,意象悲怆 |

| 陆逊 | “待骄兵疲惫东风起,一举焚尽蜀军威” | 运筹帷幄的自信与决断 | 西皮流水,节奏明快,语言铿锵 |

| 赵云 | “吴蜀本是唇齿邦,曹丕篡汉祸根留” | 以大局为重的忠臣恳切 | 西皮原板,平稳中见力量,文白相间 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《夷陵之战》中刘备的核心唱段“白帝城托孤泪雨纷”如何通过唱腔塑造人物形象?

A1:该唱段以“二黄导板”起唱,导板特有的散板结构和“泪雨纷”的拖腔,先声夺人地渲染了刘备托孤后的悲怆氛围;转“二黄原板”后,节奏趋于平稳但旋律低回,通过“忆昔当年长坂坡”“华容道上放曹操”等追忆,将兄弟情谊与伐吴决心交织,唱腔中既有对关羽的怀念,也有为复仇不顾一切的偏执,最终在“恨不能踏平东吴地”的高腔中,将刘备“重情义而轻大局”的性格弱点暴露无遗,为后续兵败埋下伏笔。

Q2:陆逊的唱词“连营七百里烽烟起,骄兵必败古来稀”体现了怎样的军事思想?

A2:这句唱词直接点出陆逊的军事核心思想——“骄兵必败”,他通过观察蜀军“连营七百里”的布阵(违背了“兵贵神速”“扎营要险”的原则),判断刘备因复仇心切而“骄”,故采取“避其锋芒,待其疲惫”的策略,唱词中“古来稀”不仅是对历史经验的引用(如楚汉之争项羽因骄致败),也暗示陆逊对自身谋略的自信,其沉稳的唱腔(西皮慢板)与刘备的激昂形成对比,凸显了“智者胜”的戏剧主题。