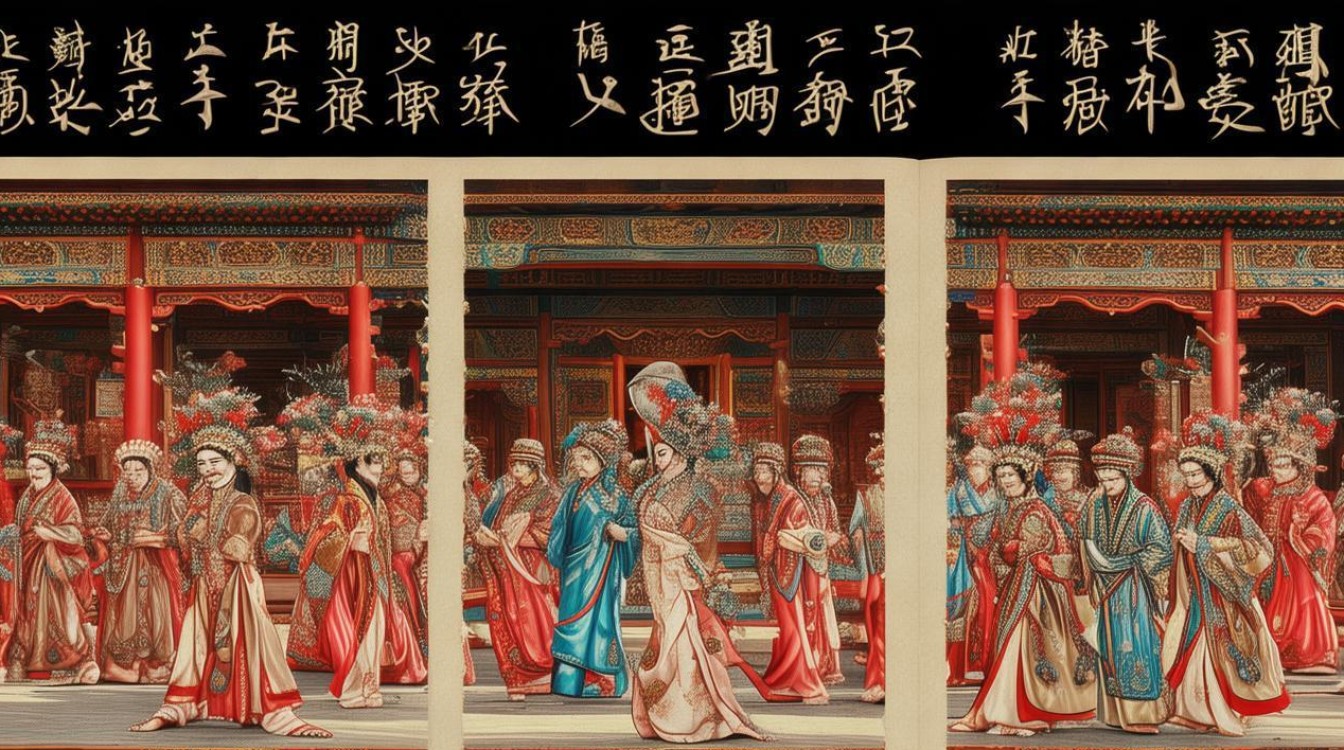

大平调戏曲电影是中国传统戏曲与电影艺术融合的生动实践,这一艺术形式既保留了国家级非物质文化遗产大平调剧种的精髓,又通过电影镜头语言实现了传统艺术的现代化传播,大平调作为梆子腔体系的古老剧种,起源于明末清初,流行于河南、山东、河北、安徽等中原地区,因用大梆子、大弦、大号伴奏,声腔高亢激越、气势恢宏,素有“大戏”之称,其剧目多取材于历史演义和民间传说,以文武兼备、行当齐全著称,将大平调搬上银幕,不仅是艺术形式的跨界,更是对传统文化生命力的一次激活。

从历史维度看,大平调戏曲电影的发展与电影技术的演进紧密相连,20世纪50年代,戏曲电影作为“新中国人民电影”的重要类型开始兴起,大平调凭借其独特的艺术魅力成为改编对象,早期的《收姜维》(1957年)、《三哭殿》(1960年)等作品,采用舞台纪录片的形式,通过固定镜头记录舞台表演,虽在镜头语言上较为单一,但真实保留了演员的唱腔、身段和舞台调度,为后人留下了珍贵的影像资料,改革开放后,随着电影技术的进步,大平调戏曲电影逐渐突破舞台局限,如《铡美案》(1982年版)在保留传统唱腔的基础上,运用蒙太奇手法重组叙事节奏,通过特写镜头展现演员的眼神、水袖等细节,全景镜头呈现战争场面的宏大,让“包公铡美案”的经典故事更具视觉冲击力,进入21世纪,数字技术的应用进一步拓展了创作边界,《穆桂英挂帅》(2015年新版)采用3D拍摄技术,虚拟场景与实景结合,既还原了古代战场的磅礴气势,又突出了大平调“文戏以情动人、武戏以技服人”的特色,年轻观众的接受度显著提升。

大平调戏曲电影的艺术魅力,源于其“守正创新”的创作理念,所谓“守正”,即坚守大平调的核心艺术特质:其声腔以“大本腔”为主,真假声结合,唱词多用中原官话,具有浓郁的地域特色;表演上讲究“唱念做打”并重,净角的“架子花脸”、生角的“红生”等行当各具风采,如《李天宝吊孝》中“吊孝”一折的甩发、跪步等程式化动作,极具感染力,所谓“创新”,则体现在电影对戏曲舞台的“转译”过程中:通过镜头景别切换(如中景交代人物关系,近景强化情感表达),打破舞台的“第四堵墙”;通过后期剪辑调整节奏,将传统戏曲中“一桌二椅”的写意场景与电影的真实场景结合,实现虚实相生,辕门斩子》(2020年)中,杨延昭怒斥佘太君的戏份,在舞台上需通过演员的唱腔和身段传递矛盾,而在电影中,通过面部特写捕捉杨延昭的挣扎与坚定,辅以背景音乐的起伏,使人物内心世界更加立体。

在当代文化传播语境下,大平调戏曲电影承载着非遗传承与推广的重要使命,随着城市化进程加快,传统戏曲的观众群体老龄化问题凸显,而戏曲电影通过影院放映、电视播出、网络平台传播等多渠道触达受众,尤其是年轻群体,数据显示,《穆桂英挂帅》在视频平台的播放量超亿次,评论区中“第一次被戏曲震撼”“原来传统文化这么酷”等留言屡见不鲜,印证了戏曲电影对年轻观众的吸引力,大平调戏曲电影的创作也推动了剧种自身的革新:为适应电影媒介,部分剧目在剧本结构上更加紧凑,唱腔设计上融入现代审美,如《花木兰》(2023年新版)将传统梆子腔与流行音乐元素结合,创造出既保留大平调韵味又符合当代听觉习惯的新声腔。

大平调戏曲基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种起源 | 明末清初,中原地区 |

| 流行区域 | 河南、山东、河北、安徽等 |

| 声腔特点 | 属梆子腔体系,用大梆子、大弦、大伴奏,唱腔高亢激越,分“大起板”“二八板”等板式 |

| 代表剧目 | 《收姜维》《三哭殿》《铡美案》《穆桂英挂帅》《李天宝吊孝》等 |

| 艺术特色 | 文武兼备,行当齐全,净角架子花脸、生角红生最具特色,表演程式化与写意结合 |

| 非遗地位 | 2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录 |

相关问答FAQs

Q:大平调戏曲电影与传统舞台演出最大的区别是什么?

A:最大的区别在于媒介特性与叙事方式,传统舞台演出是“现场即时性”艺术,演员与观众通过“舞台-观众席”的空间互动完成情感传递,表演具有不可复制性;而戏曲电影是“二次创作”艺术,通过镜头语言重构时空:镜头可以聚焦演员细微表情(如眼神、嘴角微颤),放大情感张力;可通过剪辑调整节奏,将舞台上的线性叙事转化为多角度、多时空的蒙太奇结构;还可借助特效、场景搭建等电影技术,拓展戏曲的想象空间(如古代战场的宏大场面),但电影也失去了舞台演出的“活态感”,如演员与观众的即时反馈、现场氛围的感染力等。

Q:大平调戏曲电影对非遗传承有何具体作用?

A:大平调戏曲电影对非遗传承的作用主要体现在三方面:一是“保存功能”,通过高清影像记录演员的经典表演、唱腔设计和舞台美术,解决传统戏曲“人走艺绝”的传承难题;二是“传播功能”,突破地域限制,通过影院、电视、网络等渠道触达全国乃至全球观众,扩大大平调的受众群体,吸引年轻爱好者;三是“创新功能”,在电影创作中,为适应媒介特性,对剧本、唱腔、表演等进行适度革新(如融入现代音乐元素、优化叙事节奏),既保留传统精髓,又注入时代活力,推动大平调从“遗产”向“活态文化”转化,实现非遗的可持续发展。