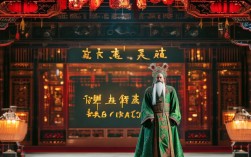

豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的表演和浓郁的地方特色,深受中原地区观众的喜爱,在众多经典剧目中,《白蛇传》是经久不衰的代表,讲述了白素贞与许仙之间跨越人妖界限的爱情故事,而法海作为拆散良缘的反派角色,始终是观众批判的焦点,在民间改编的豫剧版本中,甚至出现了“狼上来骂法海”这一充满戏剧张力的情节,将传统故事与民间智慧巧妙融合,展现出独特的艺术魅力。

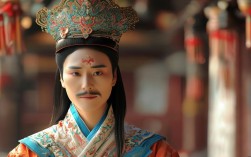

“狼上来骂法海”并非传统《白蛇传》中的原情节,而是民间艺人基于故事主题进行的再创作,这一情节通常出现在小青反抗法海的桥段中:当法海强行将白素贞压在雷峰塔下,小青悲愤交加,却因法海法力高强难以正面对抗,舞台上常会以“狼”作为象征符号——狼在民间文化中既是凶猛的化身,也代表着对不公的反抗,通过“狼”的视角痛斥法海,既保留了小青的反抗精神,又借动物之口将批判情绪推向高潮,唱词往往直白犀利,如“狼嚎三声震山川,法海老儿听我言:你披着袈裟装善人,拆散姻缘如虎狼!佛门本是慈悲地,怎容你仗势逞凶顽?”这种将动物拟人化的处理,既符合民间艺术的夸张特性,又让观众更容易感受到对封建礼教和伪善权威的痛斥。

从艺术表现来看,“狼上来骂法海”这一情节融合了豫剧唱、念、做、打的综合表演形式,演员通过高亢的“二八板”唱腔表达愤怒,配合狼嚎般的拖腔,营造出悲壮激烈的氛围;身段上则模仿狼的行走、扑击等动作,结合武打技巧,展现出小青(或狼的象征)与法海之间的激烈冲突,舞台美术上,常以暗色调背景配合闪电效果,强化“雷雨交加”的压抑感,而法海的金色袈裟与狼的灰褐色皮毛形成鲜明对比,暗示正义与邪恶的对立,这种多元素融合的表演,不仅丰富了剧情层次,也让传统故事更具感染力。

从文化内涵角度,“狼上来骂法海”体现了民间创作对权威的解构与反抗,法海作为封建势力的代表,其“镇压妖孽”的行为本质上是维护传统伦理秩序;而“狼”的介入,则象征着底层民众对这种秩序的挑战,通过动物骂佛,民间艺人巧妙绕开了直接对抗宗教权威的敏感,却以更直白的方式表达了“善恶有报”的朴素价值观,这种改编既保留了《白蛇传》的核心主题——对自由爱情的歌颂,又注入了民间文化中“不畏强权、敢于反抗”的精神,使其成为豫剧舞台上具有生命力的创新表达。

| 对比维度 | 传统法海形象 | “狼上来骂法海”中的法海形象 |

|---|---|---|

| 身份定位 | 正统佛门弟子,维护秩序 | 伪善权威,仗势欺人的反派 |

| 观众情感 | 厌恶其顽固,但认可其“身份” | 憎恶其虚伪,期待其失败 |

| 情节作用 | 推动悲剧冲突 | 成为民间反抗情绪的宣泄对象 |

这一情节的出现,也反映了豫剧在传承中的创新活力,传统剧目并非一成不变,而是随着时代审美和观众需求不断调整,民间艺人的再创作,既尊重了故事的核心精神,又通过“狼”这一独特的符号,让批判更具冲击力,让年轻观众更容易产生共鸣,可以说,“狼上来骂法海”不仅是豫剧《白蛇传》中的一处亮点,更是民间智慧与艺术创新结合的生动例证。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《白蛇传》中“狼”的角色是从哪里来的?为什么选择“狼”来骂法海?

A1:“狼”的角色并非传统《白蛇传》中的原设定,而是民间艺人在长期演出中为增强戏剧冲突而加入的象征性形象,在民间文化中,狼常被赋予“凶猛、不屈”的特质,选择“狼”来骂法海,一方面是为了借动物之口放大对封建权威的批判力度,避免直接对抗宗教符号的敏感性;“狼”的野性与法海的“伪善”形成鲜明对比,更能凸显民间反抗精神的纯粹与强烈,这种处理符合民间艺术“借物喻人、以情动人”的创作逻辑。

Q2:“狼上来骂法海”的唱段有哪些特点?为何能受到观众欢迎?

A2:该唱段在语言上多用口语化、生活化的词汇,如“虎狼”“逞凶顽”等,直白易懂;唱腔上则采用豫剧高亢激越的“二八板”和“飞板”,通过拖腔、甩腔等技巧模仿狼嚎,营造出悲愤交加的氛围;内容上紧扣“反抗压迫”的主题,将观众对法海的厌恶转化为对“骂法海”行为的支持,情感共鸣强烈,观众喜爱这一唱段,不仅因为它满足了“善恶有报”的审美期待,更因为它以创新的形式传递了民间朴素的正义观,让传统故事在新时代焕发出新的生命力。