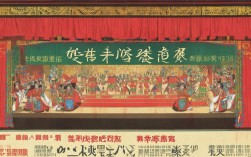

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴,在中原大地上传唱不衰,在众多经典剧目中,《打龙袍》无疑是其中最具代表性的名戏之一,这出以包公为主角的传统戏,将忠孝节义、宫廷恩怨融入跌宕起伏的剧情,通过鲜明的人物塑造和独特的艺术手法,成为豫剧舞台上久演不衰的经典。

故事发生在北宋仁宗年间,刘妃与郭槐合谋,以狸猫换太子之计陷害李妃,致使李妃被贬冷宫后流落民间,多年后,包公陈州放粮归来,途中偶遇一位自称“寇珠”的老妇人(实为李妃),通过半件黄袍和血书为信物,得知其真实身份,包公设计让仁宗在元宵节观灯时与李妃相认,仁宗得知真相后,痛感自己错失生母,为表愧疚,特命包公“打龙袍”——以象征皇权的龙袍受罚,既彰显了法度威严,也体现了人伦孝道。

剧中角色行当分明,各具特色,通过唱腔与身段的完美配合,将人物性格刻画得入木三分,具体如下表所示:

| 角色 | 行当与唱腔特点 | 经典表演身段 |

|---|---|---|

| 包拯 | 黑头,豫西调,唱腔沉郁顿挫,多用花腔和炸音 | 蹉步表现急行,甩髯口彰显怒意,按虎头铡 |

| 李妃 | 老旦,豫东调,唱腔婉转悲凉,慢板中揉入哭腔 | 颤指诉冤情,拭泪显悲苦,跪步表乞怜 |

| 仁宗 | 老生,祥符调,唱腔端庄中带悔恨,二八板稳健 | 整冠显惶恐,甩袖示决绝,跪拜谢母恩 |

《打龙袍》的经典唱段脍炙人口,如包拯的“包坐在开封府堂上,品级台前明镜高悬”,以豫西调的苍劲有力,展现包公的威严与智慧;李妃的“龙车凤辇进京城,御街上来了我讨饭人”,用豫东调的细腻婉转,将昔日的皇后与今日的乞儿对比,悲凉感十足,艺术上,该剧融合了豫剧的“唱、念、做、打”,念白采用河南方言,如“中”“恁”等,亲切自然;表演程式化与生活化结合,如包公的“蹉步”、李妃的“颤指”,既有戏曲美感,又贴近人物情感。

《打龙袍》自清代以来便是豫剧舞台上的常演剧目,历代名家如唐喜成、阎立品、小香玉等都曾倾情演绎,其不仅塑造了包公“清官”形象的典型,更通过“认母”“打袍”等情节,传递了中华民族的传统美德,近年来,该剧被改编成电影、戏曲电影,走进校园和社区,让更多观众感受到豫剧的魅力。

FAQs

-

《打龙袍》中的“打龙袍”是什么意思?

“打龙袍”并非真的用刑打龙袍,而是仁宗皇帝为弥补对生母李妃的亏欠,以象征皇权的龙袍代替自己受罚,通过这一仪式性动作,既表达了对母亲的愧疚与孝道,也彰显了包公“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,是剧情中情感升华与主题深化的关键情节。

-

豫剧《打龙袍》与其他剧种(如京剧)的《打龙袍》有何不同?

豫剧《打龙袍》更注重唱腔的地方特色,如融入豫东调、豫西调等河南本土声腔,念白方言化,表演风格更贴近中原民众的生活气息;而京剧《打龙袍》则更侧重程式化的身段和宫廷气派,唱腔以西皮二黄为主,两者的艺术风格虽有共通之处,但地域文化烙印鲜明,体现了不同剧种对同一题材的独特诠释。