在传统豫剧的舞台上,媒婆角色常以鲜活生动的形象逗趣观众,小白鞋”式的说媒词更是以其接地气的语言、夸张的比喻和浓郁的生活气息成为经典,这类说媒词多出自民间婚恋习俗,经由艺人提炼加工,既保留了市井智慧的烟火气,又融入了戏曲表演的程式美,成为展现中原文化婚恋观的独特载体。

小白鞋说媒词的语言特色鲜明,通篇以中原方言为底色,夹杂着俗语、谚语和歇后语,朗朗上口又充满机趣,比如形容男方家世时,她会说“东头那家小院墙,墙里栽着枣树两棵半,枣儿结得圆又甜,日子过得比蜜还黏”;描述女方容貌时,则用“杨柳细腰赛春柳,脸蛋儿红扑扑像那刚剥壳的鸡蛋,走起路来风摆柳,笑起来呀,能把人的魂儿勾”,这种口语化的表达,既贴近生活,又通过比喻、夸张等修辞手法让形象跃然纸上,让观众在会心一笑中感受到婚恋的热闹与喜庆。 结构看,小白鞋说媒词通常遵循“起承转合”的逻辑:开场以“王婆卖瓜”式的自夸拉近与观众的距离,如“我姓白,人称小白鞋,这张嘴呀,能把死人说得活,活人说得笑,冰冷的炕头都能烧得热乎”;承”的部分会分别夸赞男女双方的优势,男方侧重“家底厚、人品好”,女方强调“模样俊、手儿巧”,男方家里有良田,十亩水田八亩旱,犁耧耙耱样样全,还会编筐又编篮;女方姑娘十八一朵花,描龙画凤绣彩霞,做的鞋垫能卖钱,煮的饺子香掉牙”;“转”的部分则要化解可能的顾虑,用“好女不愁嫁,好汉不愁娶”“千里姻缘一线牵”等谚语打消双方家长的心思;合”以“择个良辰把亲定,明年抱个大胖孙”收尾,圆满收束。

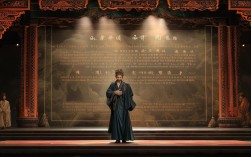

表演时,小白鞋的肢体语言与说媒词相得益彰:手绢在指间翻飞,步子碎而轻快,时而拍手跺脚,时而掩嘴偷笑,配合着高亢明快的豫剧唱腔,将媒婆的圆滑、热心与市井智慧演绎得淋漓尽致,这种“说唱结合”的形式,不仅让说媒词更具舞台感染力,也让观众在听觉与视觉的双重享受中,感受到中原婚俗的热闹与温情。

| 结构模块 | 内容与示例 |

|---|---|

| 开场白(起) | “东街走过西街串,今日不为别的事,专给张家提亲来,这张嘴呀,能把石头说成金,把穷坑说成银元宝!” |

| 夸男方(承) | “男方小伙二十郎当岁,浓眉大眼身高八尺,种地是把好手,经商有副精明脑,家里盖的三间大瓦房,院里还拴着大花轿!” |

| 夸女方(承) | “女方姑娘是村里一枝花,心灵手巧人人夸,绣的牡丹能招蝶,蒸的馍馍开花儿,爹娘疼来邻里夸!” |

| 化解顾虑(转) | “两家门当又户对,一个勤来一个慧,不是月老牵红线,咋能凑成这一对?怕啥?好姻缘不怕风言雨!” |

| 定亲收尾(合) | “黄道吉日把亲定,下聘礼,送嫁衣,明年春暖花开时,欢欢喜喜娶媳妇!” |

这类说媒词之所以能代代相传,不仅在于其语言的生动幽默,更在于它承载着中原人民对美好生活的向往——无论是“良田千顷”的物质追求,还是“举案齐眉”的情感期待,都通过小白鞋的巧嘴被具象化为可触摸的生活图景,成为豫剧舞台上最接地气的“人间烟火”。

FAQs

Q:豫剧小白鞋说媒词中的“小白鞋”有何象征意义?

A:“小白鞋”并非具体人名,而是对传统豫剧中媒婆角色的昵称,在豫剧文化中,“小白鞋”常被赋予“红娘”式的民间智慧象征——她们穿梭于市井之间,用最朴素的方言撮合姻缘,既反映了古代民间婚恋中“媒妁之言”的现实,也通过其夸张的表演传递出“婚姻和美”的民间愿景,其“小白鞋”的形象,暗喻媒婆“走千家、说万户”的职业特点,也带有一丝戏谑的亲切感。

Q:小白鞋说媒词为何能成为豫剧的经典桥段?

A:其语言兼具“俗”与“雅”——俗在方言俚语的鲜活运用,贴近百姓生活;雅在修辞手法的巧妙化用,如比喻、对偶等,符合戏曲的审美要求,内容上紧扣“婚恋”这一永恒主题,通过夸赞、说合等情节,满足了观众对“美好姻缘”的心理期待,表演上融合了唱、念、做、打等戏曲元素,媒婆的灵动身段与俏皮唱腔相得益彰,既推动剧情发展,又增添了喜剧色彩,因此历经百年仍深受喜爱。