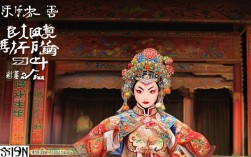

杨喜梅是当代豫剧艺术领域具有重要影响力的表演艺术家,以其深厚的艺术功底、鲜明的表演风格和对传统剧目的创新诠释,成为豫剧常派艺术的重要传承者与发展者,她扎根中原沃土,在数十年的舞台实践中,不仅塑造了众多经典的戏曲形象,更以对豫剧艺术的执着探索,推动着这一古老剧种在当代的传承与传播。

艺术生涯与成长历程

杨喜梅1958年出生于河南开封的一个戏曲世家,自幼耳濡目染豫剧艺术的魅力,8岁时,她便考入河南省戏曲学校(现河南艺术职业学院),师从豫剧常派创始人常香玉大师的弟子,系统学习豫剧表演、唱腔及身段基本功,在校期间,她以“冬练三九,夏练三伏”的刻苦精神,打下了坚实的基本功,唱腔上既继承了常派“刚健明亮、字正腔圆”的特点,又融入了个人对情感的细腻处理,形成了“声情并茂、刚柔并济”的独特风格。

1975年,杨喜梅毕业后进入河南省豫剧院一团,正式开启职业戏曲生涯,她从配角做起,在《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目中积累舞台经验,凭借对角色的深刻理解和精准演绎,逐渐担纲主角,1980年代,她在传统剧目《秦香莲》中饰演的秦香莲,以“见皇姑”“铡美案”等唱段的悲情演绎,引发观众强烈共鸣,一举成名,此后,她先后主演了《五女拜寿》《泪洒相思地》等数十部剧目,成为豫剧舞台上的领军人物之一。

为表彰她对豫剧艺术的贡献,杨喜梅曾荣获“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“河南省文艺终身成就奖”等多项国家级、省级大奖,并当选为中国戏剧家协会理事、河南省剧协副主席,成为连接传统与当代豫剧艺术的重要桥梁。

艺术特色与表演风格

杨喜梅的表演艺术融合了豫剧传统程式化表演与人物内心刻画,形成了“以情带声、以形传神”的鲜明风格,在唱腔上,她深谙常派“吐字重、行腔稳、韵味浓”的精髓,同时根据不同角色的性格特点调整发声技巧:饰演闺门旦时,唱腔婉转柔美,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,通过细腻的拖腔和强弱变化,展现花木兰的巾帼柔情;饰演青衣时,则以苍劲悲怆的嗓音传递人物命运,如《秦香莲》中“见皇姑”一段,通过高亢的“哭板”与低回的“慢板”,将秦香莲的悲愤与坚韧刻画得入木三分。

在表演身段上,她注重“手眼身法步”的协调统一,既保留了豫剧传统程式的严谨性,又融入了生活化的细节,例如在《穆桂英挂帅》中,她通过“捧印”“挂帅”等动作,将穆桂英从佘太君的儿媳到三军统帅的身份转变,通过眼神的坚毅、步伐的沉稳,层层递进地展现人物内心的成长,既有戏曲的写意美,又有真实的生活感。

杨喜梅在传统剧目的整理与创新上贡献突出,她参与改编的《新版穆桂英挂帅》,在保留经典唱段的基础上,压缩了冗长情节,强化了人物的情感冲突,使剧目更符合当代观众的审美需求;她还积极探索现代戏创作,在《焦裕禄》中饰演的焦裕禄妻子徐功巧,以朴实自然的表演,塑造了一个有血有肉的普通人形象,拓展了豫剧现代戏的表现边界。

代表剧目与经典角色

杨喜梅的舞台生涯积累了数十部代表剧目,涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,以下为其部分经典作品及角色特点:

| 剧目名称 | 角色 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 北魏时期,花木兰女扮男代父从军,立下赫赫战功,后辞官归家与家人团聚。 | 唱腔刚柔并济,“花木兰羞答答施礼来”展现闺秀柔情,“刘大哥讲话理太偏”凸显巾帼豪情。 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 民妇秦香莲寻夫至京城,发现丈夫陈世美高中状元后负义忘恩,最终包拯铡美案。 | 悲情唱腔深入人心,“见皇姑”一段通过高亢的哭腔与颤抖的身段,表现人物悲愤与无助。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 穆桂英虽已年过五旬,仍挂帅出征,大破辽军,展现杨家将的忠勇精神。 | “捧印”一折通过稳健的台步与威严的眼神,塑造出统帅的气度;“挂帅”唱段气势恢宏,尽显英雄本色。 |

| 《五女拜寿》 | 杨三春 | 明朝官员杨继康遭贬后,五个女儿对待父母的态度迥异,三春夫妻以孝心感动父母。 | 表演细腻朴实,通过“跪拜”“劝母”等动作,展现底层女性的善良与坚韧,唱腔亲切自然。 |

| 《新版泪洒相思地》 | 陆慧娟 | 才女陆慧娟与情人王玉林相爱,遭构陷被休,最终真相大白却为时已晚。 | 以“哭坟”一场的经典唱段,将人物的绝望与思念推向高潮,唱腔哀婉动人,极具感染力。 |

艺术传承与行业影响

作为豫剧常派的重要传承人,杨喜梅始终将“传道授业”视为己任,她长期在河南省艺术职业学院担任客座教授,培养了一批青年豫剧演员,其学生中有多人获得“小梅花奖”等国家级奖项,成为豫剧新生代的骨干力量,她主张“传统为根、创新为魂”,要求学生在继承传统程式的基础上,深入理解人物内心,避免“千人一面”的表演模式。

杨喜梅积极参与豫剧的普及推广工作,她多次参与央视“空中剧院”“中国戏曲大会”等节目,通过讲座、示范演唱等形式,让更多观众了解豫剧艺术的魅力;她还带领剧团深入基层演出,年均演出超百场,足迹遍布河南、河北、山西等地的乡村与城市,让豫剧艺术真正扎根人民。

在当代戏曲艺术面临传承挑战的背景下,杨喜梅以“守正创新”的理念,推动豫剧与现代媒介的融合,她参与录制豫剧数字音像资料,建立“杨喜梅艺术工作室”,通过短视频平台分享经典唱段和幕后故事,吸引了大量年轻观众,为豫剧艺术的年轻化传播探索出新路径。

相关问答FAQs

问题1:杨喜梅的唱腔与常香玉大师的艺术风格有哪些异同?

解答:杨喜梅作为常派艺术的传承者,在唱腔上继承了常香玉“刚健明亮、吐字清晰、行腔流畅”的核心特点,尤其注重“气口”的运用和“字随韵走”的韵律感,二者的不同之处在于,常香玉的唱腔更具“大家风范”,气势磅礴,适合表现英雄人物或重大历史题材;而杨喜梅在继承的基础上,融入了更多女性化的细腻情感,尤其在处理悲剧角色时,唱腔中增加了“哀而不伤”的婉转与内敛,使人物情感更具层次感,秦香莲》中的“见皇姑”,常香玉的演绎更显悲愤激昂,而杨喜梅则通过音量的强弱变化和拖腔的延长,突出人物的隐忍与无奈,展现了个人对常派艺术的个性化诠释。

问题2:初学者欣赏杨喜梅的剧目,应从哪几部入手?

解答:对于初学者而言,建议从以下三部剧目入手,既能感受杨喜梅的艺术魅力,也能快速了解豫剧的经典唱段与表演特点:

- 《花木兰》:作为豫剧的经典剧目,唱段“刘大哥讲话理太偏”流传度极高,旋律明快,歌词通俗易懂,展现了豫剧的豪迈风格;剧中花木兰从闺秀到将军的身份转变,能直观感受豫剧“唱、念、做、打”的综合表演。

- 《秦香莲》:传统悲剧代表,唱段“见皇姑”“铡美案”情感饱满,唱腔起伏大,适合体会豫剧“以情带声”的感染力;秦香莲这一角色也体现了豫剧对底层女性形象的刻画,具有深刻的人文内涵。

- 《穆桂英挂帅》:新编历史剧的经典,唱段“辕门外三声炮如同雷震”气势恢宏,展现了豫剧的阳刚之美;“捧印”一折的表演程式(如起霸、亮相)是豫剧基本功的集中体现,有助于了解传统戏曲的身段技巧。