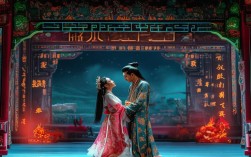

戏曲频道作为国家级专业戏曲传播平台,始终以“传承戏曲艺术、弘扬中华优秀传统文化”为宗旨,而《卷席筒》作为其中的经典剧目,凭借曲折的剧情、鲜明的人物和深刻的主题,成为频道长期热播的“常青树”,连接着不同时代观众的情感共鸣。《卷席筒》的故事源自元杂剧《勘头巾》,经豫剧改编后,讲述了贫苦少年苍娃为救含冤的嫂嫂,主动顶罪,最终真相大白、善恶有报的传奇故事,全剧以“卷席”这一朴素道具贯穿始终,既暗示了苍娃身世飘零的悲苦,也象征着真相如卷席般层层展开的过程,巧妙地将悲剧内核与喜剧元素融合,既有“替兄顶罪”的侠义与悲情,又有“公堂智斗”的诙谐与机趣,形成了独特的艺术魅力。

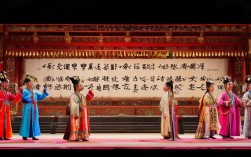

在戏曲频道的呈现中,《卷席筒》的艺术特色被充分放大,豫剧唱腔的激昂明快与剧中人物的情感高度契合,尤其是苍娃的经典唱段“莫夸别人妻漂亮”,以朴实的语言、流畅的旋律,将市井小民的狡黠与善良刻画得入木三分,成为戏迷耳熟能详的“名场面”,舞台表演上,苍娃的丑角行当是最大亮点:演员通过夸张的表情、灵动的身段和诙谐的念白,将一个市井无赖到仗义英雄的转变演绎得层次分明——既有“偷吃供品”的滑稽,也有“公堂喊冤”的悲壮,更有“真相大白”后的憨厚可爱,这种“以丑见美”的表演手法,让角色充满烟火气,也让观众在欢笑中感受到人性的光辉,戏曲频道通过高清录制、多机位拍摄,将演员的眼神、身段和唱腔细节清晰呈现,甚至通过“幕后故事”专题片,让观众了解剧目改编、唱腔设计的幕后花絮,加深了对作品的理解。

不同版本的《卷席筒》在戏曲频道中各具特色,展现了传统戏曲的传承与创新,以下为部分经典版本对比:

| 主演/剧团 | 年份 | 艺术特点 | 传播影响 |

|---|---|---|---|

| 常香玉(河南豫剧院一团) | 1950年代 | 常派唱腔刚健明亮,表演质朴深沉,突出苍娃的“侠义”与“悲情” | 开创豫剧现代戏改编先河,成为全国戏迷心中的“原版经典” |

| 小香玉(河南豫剧院青年团) | 2000年代 | 表演青春活泼,融入现代审美,唱腔在继承常派基础上更具感染力 | 吸引年轻观众,推动传统戏“年轻化”,戏曲频道多次重播收视率居高 |

| 新凤霞(中国评剧院) | 1960年代 | 评剧唱腔婉转细腻,侧重嫂嫂的“悲情”叙事,风格柔美 | 体现地方剧种移植魅力,戏曲频道“剧种对比”专题中作为重要案例 |

| 王文娟(上海越剧院) | 1970年代 | 越剧表演温婉典雅,唱腔抒情,将中原故事赋予江南韵味 | 展现戏曲“跨剧种传播”的可能性,频道“戏曲改编”系列节目重点推荐 |

戏曲频道对《卷席筒》的推广,不仅停留在剧目播放,更通过“名家访谈”“戏迷互动”“青年演员挑战赛”等形式,让经典剧目焕发新生,频道曾邀请《卷席筒》不同版本的主演同台交流,分享创作心得;发起“我心中的苍娃”票选活动,让观众参与角色讨论;甚至推出“跟着《卷席筒》学豫剧”短视频教程,教戏迷学唱经典唱段,这些创新形式打破了传统戏曲“高冷”的刻板印象,让《卷席筒》的故事和唱腔走进更多年轻人的生活,也让“苍娃精神”——善良、正直、敢于担当,在新时代得以传承。

作为戏曲频道的“现象级”剧目,《卷席筒》的成功并非偶然,它扎根民间生活,讲述平民英雄的故事,其“善恶有报”“孝义为先”的主题与中华民族的传统价值观高度契合,具有跨越时代的普世价值,戏曲频道通过现代化的传播手段,让这部诞生于百年前的老戏,在电视、网络、短视频等多平台持续发酵,实现了“老戏新看”的艺术效果,可以说,《卷席筒》与戏曲频道是相互成就的关系:经典剧目为频道提供了优质内容,频道则为经典剧目搭建了传承的桥梁,共同守护着戏曲艺术的根与魂。

FAQs

-

《卷席筒》中的苍娃为何能成为经典戏曲形象?

苍娃的经典性在于其“平民英雄”的特质:他出身贫苦、看似市侩,却有着“路见不平拔刀相助”的侠义心肠,这种“小人物的大情怀”让观众倍感亲切,角色身上“悲喜交织”的复杂性——既有为生存偷鸡摸狗的“小恶”,又有为亲情甘愿顶罪的“大善”,让演员有了极大的表演空间,也让人物超越了简单的“好人”“坏人”标签,成为戏曲舞台上经久不衰的艺术典型。

-

戏曲频道在推广《卷席筒》时,如何平衡“传统”与“创新”?

戏曲频道始终坚持“守正创新”原则:在“守正”方面,严格保留剧目的核心唱腔、经典桥段和传统表演程式,确保艺术本真;在“创新”方面,则通过技术手段(如4K超高清拍摄、虚拟舞台)和内容形式(如短视频拆解、跨界访谈),降低观看门槛,增强互动性,在播放《卷席筒》时,同步弹出“唱段解析”字幕,让观众听懂唱腔含义;邀请年轻UP主对剧情进行“二创”,吸引流量关注,既尊重传统,又拥抱现代传播规律。