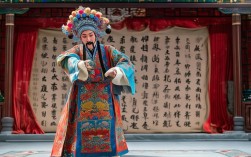

夜幕低垂的豫剧舞台上,一束追光打在身着戏衣的演员身上,忽然,一阵清越的“啾啾”声穿透丝竹管弦,仿佛有鸿雁掠过长空,在耳畔回荡,这并非真实的鸟鸣,而是豫剧艺术家用声腔与乐器模拟的“长空雁叫声啾啾”——一个承载着中原儿女思乡情、家国义的自然意象,在豫剧的唱念做打中,化作直抵人心的艺术语言。

豫剧,作为中原文化的“活化石”,向来以高亢激越、粗犷豪放的唱腔著称,其音乐语言深深植根于黄河流域的乡土气息,而“长空雁叫声啾啾”这一意象,恰是豫剧艺术“接地气”与“升意境”的完美结合,在传统戏码中,雁叫声常出现在特定的戏剧情境中:或是征人戍边时的思乡之叹,或是闺中怨女对远行人的牵挂,或是英雄豪杰面对家国沧桑的感慨,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段后,常以模拟雁声的过门衔接,既点出边关的苍凉,又暗合“朔气传金柝,寒光照铁衣”的意境;在《穆桂英挂帅》“捧印”一折中,穆桂英听闻朝廷征召,望着南飞的大雁,唱腔中融入雁鸣般的颤音,将忠与孝、情与义的纠结演绎得淋漓尽致。

这种对自然声音的模仿,并非简单的技术炫技,而是豫剧“以声传情、以景寓情”美学追求的体现,豫剧的唱腔体系讲究“真声吐字,假行腔”,而雁叫声的“啾啾”恰好在音高与节奏上与豫剧的“二八板”“慢板”形成呼应——高亢处似雁唳云霄,婉转处如雁阵回旋,乐器演奏中,板胡的滑音能模拟雁声的顿挫,唢呐的高音区可模仿雁群的呼应,甚至演员的“哭腔”与“笑腔”,也能通过音色变化,将雁声的悲怆与欢快融入人物情感,正如豫剧表演艺术家常香玉所言:“戏是苦出来的,情是酿出来的,那雁叫声里,得有中原的风,黄河的沙,百姓的泪。”

从文化内涵看,“长空雁叫声啾啾”更是中原集体记忆的符号,河南地处中原,自古为兵家必争之地,也是北方候鸟迁徙的重要通道,大雁“守信、守时、守群”的习性,与中原人重信义、重家族、重乡情的价值观高度契合,在豫剧《三娘教子》中,王春娥倚门盼夫,窗外雁阵南飞,唱道“雁儿雁儿你慢飞,奴的夫君何时归”,雁声成了连接现实与期盼的媒介;而在《朝阳沟》这样的现代戏中,银环告别城市下乡,背景里若有若无的雁鸣,又暗合了时代洪流中个人命运的漂泊感,这种意象的运用,让豫剧不仅有了“戏”的骨架,更有了“魂”的温度——那是黄河儿女对土地的眷恋,对生活的热望,对命运的叩问。

豫剧在传承中不断创新,年轻演员用更丰富的音乐语汇演绎“长空雁叫声啾啾”:有的加入电子合成器模拟雁声的层次感,有的在传统唱腔中融入流行音乐的节奏,让这一古老意象焕发新生,但无论形式如何变化,那“啾啾”声里始终流淌着中原文化的血脉——它是戏台上的一缕风,是戏词中的一滴泪,更是无数中原人心中,那片永远眷恋的“长空”。

豫剧经典剧目中“雁叫声”意象运用表

| 剧目名称 | 情境片段 | 情感表达 | 音乐处理方式 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰月夜巡营,闻雁声思乡 | 征人思乡、家国情怀 | 板胡慢板模拟,唱腔加入颤音,尾音拖长如雁鸣回荡 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英见雁阵忆及夫君杨宗保 | 忠义与亲情的矛盾 | 唢呐高音区呼应,唱腔由激昂转低沉,节奏放缓 |

| 《三娘教子》 | 王春娥倚门盼夫,雁阵南飞 | 闺怨与期盼 | 笛子吹奏过门,唱腔用“哭腔”模仿雁声的凄切 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的“长空雁叫声啾啾”具体是如何用音乐表现的?

A1:豫剧通过乐器演奏与唱腔模拟实现雁声效果,乐器上,板胡用滑音和顿弓模仿雁声的“啾啾”短促感,唢呐在高音区用花舌音模拟雁群的呼应,笛子则用长音表现雁阵的悠远;唱腔上,演员在“慢板”或“二八板”中,通过音高起伏(如上滑音、下滑音)、音色变化(如假声颤音)和节奏拖沓,将雁鸣的凄清、高亢融入情感表达,如《花木兰》中“听谯楼打罢了初更时候”的唱段,尾音常以雁鸣般的颤音收束,强化边关苍凉感。

Q2:为什么说“长空雁叫声啾啾”是豫剧地域文化的体现?

A2:这一意象深深植根于中原地理与人文,河南地处黄河中下游,是候鸟南北迁徙的“空中走廊”,大雁是当地常见的自然景象,观众对雁声有天然的亲近感;中原文化强调“天人合一”,自然意象常被赋予人文情感——雁的“守信”(定期往返)、“守群”(列队飞行)暗合中原人重信义、重家族的价值观,如《三娘教子》中以雁声喻“夫君守信而归”,将自然现象升华为道德期待,体现了豫剧“源于生活、高于生活”的艺术特质。