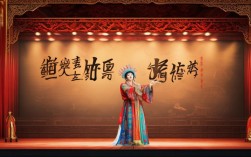

戏曲演员吴心平是中国京剧界余派老生的代表性人物之一,其艺术生涯跨越数十年,以深厚的传统功底、严谨的表演规范和富有感染力的舞台呈现,在京剧传承与发展中留下了浓墨重彩的一笔,他不仅将余派“脑后音”“擞音”“巧腔”等核心技艺发扬光大,更在教学与实践中推动了京剧艺术的薪火相传,被誉为“活着的余派教科书”。

师承与学艺:扎根传统,深得精髓

吴心平于1932年出生于北京一个梨园世家,自幼耳濡目染戏曲艺术,12岁考入北平中华戏曲专科学校,师从贯大元、王少楼、雷喜福等余派名宿,系统学习老生表演,贯大元作为余叔岩亲传弟子,对余派“唱念做打”的规范要求极为严格,吴心平在其门下苦学八年,打下了坚实的基本功,他尤其注重“以字行腔、字正腔圆”的余派唱腔精髓,每日清晨吊嗓必从“倒板”“原板”练起,反复揣摩余叔岩“高亢而不燥,低回而不软”的声腔控制力。

1949年,吴心平加入中国京剧院(原中国京剧团),成为新中国成立后培养的第一代京剧演员,期间,他有幸得到李少春、叶盛兰等名家的指点,在传统戏与新编戏的排演中不断精进,为深入理解余派“寓情于声”的艺术理念,他曾多次观摩余叔岩早年唱片,逐字逐句分析唱腔中的气口、韵味,甚至模仿余叔岩表演时的眼神、手势,力求还原人物内心的细微变化,这种“死学活用”的治学态度,使他的表演既有传统的筋骨,又融入了时代审美,逐渐形成了“沉稳中见灵动,规矩中显个性”的艺术风格。

艺术风格:守正创新,形神兼备

吴心平的表演以“唱、念、做”并重著称,尤其在唱腔上深得余派神韵,他的嗓音条件并非天赋异禀,但通过科学的发声方法,将“脑后音”“擞音”“擞音”等技巧运用自如,形成了“清亮而不单薄,醇厚而不笨拙”的声腔特色,在《捉放曹》“行路”一场中,他通过“听他言吓得我心惊胆怕”的唱段,用由弱渐强的“擞音”表现陈宫对曹操的失望与恐惧,再以突然收住的“脑后音”凸显内心的惊涛骇浪,层次分明,感染力极强。

念白方面,吴心平讲究“抑扬顿挫,字字珠玑”,他继承余派“京白韵白结合”的传统,在《乌盆记》中饰演刘世昌,念白时既保留京白的清脆,又融入韵白的抑扬,将被害后的冤屈与愤懑通过声调的起伏传递给观众,听来如泣如诉,表演上,他注重“无动不舞”,即使简单的台步、水袖,也暗合人物心境,如在《空城计》中饰演诸葛亮,他以“慢拉慢唱”的节奏配合“羽扇纶巾”的身段,将老丞相的沉稳与智慧刻画得入木三分,尤其是“三探板”唱段中,眼神从凝重到释然的微妙变化,被誉为“教科书式的人物塑造”。

在新编戏创作中,吴心平始终坚持“移步不换形”的原则,他在《杨门女将》中饰演的寇准,既保留老生的端庄气度,又通过诙谐的念白与灵身段,塑造了智勇双全的忠臣形象;在《红灯记》中饰演李玉和,则在传统老生表演基础上融入了现代京剧的节奏感,使英雄人物更具时代张力,这种对传统的敬畏与创新,使他的艺术既能赢得老戏迷的认可,也吸引了年轻观众的目光。

代表剧目与舞台成就

吴心平的舞台生涯主演了数十部经典剧目,涵盖传统戏、新编戏、现代戏等多个领域,其中余派老生戏尤为观众称道,以下为其部分代表剧目及艺术特色:

| 剧目名称 | 角色 | 艺术亮点 |

|---|---|---|

| 《捉放曹》 | 陈宫 | “行路”唱段中“擞音”与“脑后音”的巧妙结合,将陈宫从犹豫到决绝的心理转变刻画得淋漓尽致 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | “三探板”唱腔的收放自如,配合“抚琴”“观书”等身段,展现老丞相的从容与智慧 |

| 《乌盆记》 | 刘世昌 | 念白中“韵白”与“京白”的交替运用,将冤魂的悲愤与控诉传递得入木三分 |

| 《洪羊洞》 | 杨延昭 | 唱腔以“苍劲”为主,“二黄慢板”中气口的精准控制,表现老将的忧国忧民 |

| 《杨门女将》 | 寇准 | 传统老生与喜剧元素的融合,“借风”一场中的诙谐念白与身段,增添智谋形象 |

这些剧目不仅展现了吴心平全面的表演能力,也使他成为当代京剧舞台上最具代表性的余派传人之一,他曾多次随中国京剧院赴欧洲、亚洲各国演出,将《空城计》《捉放曹》等经典剧目带给国际观众,为京剧艺术的传播作出了重要贡献。

传承与贡献:甘为人梯,薪火相传

除了舞台表演,吴心平更将京剧传承视为己任,1980年起,他受聘于中国戏曲学院,担任老生教师,培养了一大批优秀京剧人才,他教学时强调“先学规矩,再求变化”,要求学生从“唱念做打”的基本功练起,反复揣摩传统戏中的“戏理”,针对学生“重技巧、轻人物”的倾向,他常以“演戏演人,非演行当”的理念引导学生深入分析人物内心,将技巧化为塑造人物的工具。

他的学生中,李崇林、张克、王平等都成为当今京剧界的骨干力量,其中张克凭借《赵氏孤儿》《伍子胥》等剧目,成为余派老生的佼佼者,多次获得“梅花奖”,吴心平还参与整理了《余派老生唱腔选》《京剧表演程式教程》等教材,系统记录余派表演的精髓,为后世留下了宝贵的艺术资料,他积极参与戏曲进校园、非遗传承等活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多年轻人了解京剧、热爱京剧。

艺无止境,德艺双馨

吴心平的艺术生涯,是当代京剧人“守正创新”的生动写照,他始终以传承京剧艺术为己任,在舞台上精益求精,在教学中倾囊相授,用一生的实践诠释了“戏比天大,艺无止境”的艺术追求,虽已年逾九旬,他仍心系京剧发展,时常为青年演员指点迷津,正如他常说的:“京剧是老祖宗留下的宝贝,我们这一代人要守好它,传下去,让它在新时代开出更美的花。”这种对艺术的执着与热爱,正是吴心平留给我们最宝贵的精神财富。

相关问答FAQs

问题1:吴心平的余派艺术与余叔岩的原腔相比,有哪些独特的个人风格?

解答:吴心平在继承余叔岩“脑后音”“擞音”“巧腔”等核心技巧的基础上,结合自身嗓音条件与时代审美,形成了“稳、准、清、韵”的个人风格,他的唱腔更注重“情”的融入,在传统“擞音”的基础上融入“擞音”,使情感表达更细腻;念白中“京白”与“韵白”的结合更自然,贴近生活化;表演身段则在规范中见灵动,如《捉放曹》中的“公馆”一场,通过眼神与水袖的配合,将陈宫的内心挣扎外化为更具视觉冲击力的舞台动作,既保留了余派的“规矩”,又增添了“时代感”。

问题2:吴心平在京剧教育中,如何平衡传统教学与现代审美的关系?

解答:吴心平认为,传统教学是京剧的“根”,必须先“守正”再“创新”,他要求学生严格学习传统戏的“唱念做打”程式,如《空城计》的“慢拉慢唱”、《捉放曹》的“行路”等,先掌握传统表演的“规矩”;在此基础上,引导学生结合现代观众的审美需求,在人物塑造、节奏把控上进行适度调整,他鼓励学生在新编戏中尝试融入现代音乐元素,但强调“变其形而不变其神”,始终以京剧的“写意性”为核心,这种“先继承、再发展”的教学理念,既保证了京剧传统的纯正性,又推动了艺术的与时俱进。