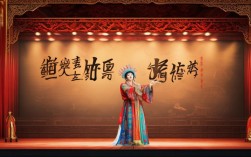

河南省豫剧戏,作为中原文化的重要瑰宝,是中国戏曲文化中传播最广、影响最大的地方剧种之一,素有“中国第一大地方剧种”的美誉,它深深植根于河南这片沃土,承载着中原儿女的生活智慧、情感表达与精神追求,历经数百年的发展演变,形成了独具特色的艺术体系,成为河南乃至全国人民文化生活中不可或缺的一部分。

从历史渊源来看,豫剧起源于明末清年间,由河南地区的民间歌舞、小调、说唱艺术与山陕梆子等戏曲形式融合演变而来,早期被称为“河南梆子”,因主要伴奏乐器为枣木梆子,击节时发出“咿呀”之声,故又称“咿呀腔”,清代中后期,豫剧逐渐在开封、洛阳、商丘等地形成中心,并迅速向周边省份辐射,尤其在河南广大农村地区,拥有深厚的群众基础,20世纪初,随着城市的发展,豫剧进入郑州、开封等城市舞台,在表演形式、唱腔设计和剧目内容上不断创新,逐渐成熟为完整的戏曲剧种,2006年,豫剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,其文化价值得到国家层面的高度认可。

豫剧的艺术特色鲜明,集中体现在唱腔、表演、伴奏和行当等方面,唱腔是豫剧的灵魂,其音乐属于板式变化体,以“梆子”为特色,高亢激越、粗犷豪放,同时又兼具细腻婉转、深情动人的表现力,豫剧的唱腔主要分为四大流派:以开封为中心的“祥符调”,唱腔华丽典雅,行腔细腻;以商丘为中心的“豫东调”,男腔高亢奔放,女腔活泼明亮,俗称“大起板”;以洛阳为中心的“豫西调”(又称“西府调”),唱腔苍凉悲壮,深沉哀婉;豫东南的“沙河调”,则融合了各派特点,兼具高亢与委婉,豫剧的板式丰富多样,包括【二八板】【慢板】【流水板】【快二八】【散板】等,每种板式都有其特定的节奏和情感表达功能,如【慢板】擅长抒情,【流水板】则长于叙事,演员通过不同板式的组合与转换,生动刻画人物内心世界。

表演方面,豫剧注重“写实”与“写意”的结合,动作贴近生活而又富有夸张性,形成了“接地气”的表演风格,其身段动作讲究“手眼身法步”,如旦角的“水袖功”、生角的“髯口功”、净角的“架子功”等,既有戏曲程式化的规范,又融入了河南民间舞蹈的元素,生动活泼,富有生活气息,在表现人物激动情绪时,演员常使用“甩辫子”“蹉步”等动作,极具感染力;而在表现悲剧性情节时,则以“哭腔”“甩腔”等技巧,将人物内心的悲痛淋漓尽致地展现出来。

伴奏乐器是豫剧音乐的重要组成部分,以板胡为主奏乐器,辅以二胡、琵琶、笛子、梆子、锣鼓等,板胡的音色高亢明亮,与梆子清脆的击节声相配合,形成了豫剧音乐鲜明的节奏感和地域特色,打击乐在豫剧中扮演着“灵魂”角色,大锣、小锣、手板、梆子等乐器的组合,既能渲染气氛、烘托情绪,又能配合演员的身段动作,起到“指挥”全场的作用,如表现战争场面时,急促的锣鼓声能营造出紧张激烈的氛围;表现喜庆场景时,明快的节奏则传递出欢快热烈的情绪。

豫剧的行当分工明确,生、旦、净、丑各具特色,生行包括老生(中老年男性,如《穆桂英挂帅》中的寇准)、小生(青年男性,如《花木兰》中的花木兰男扮女装时的形象)、武生(擅长武打的男性,如《南阳关》中的伍云召);旦行是豫剧中最具代表性的行当,包括青衣(端庄正派的女性,如《秦香莲》中的秦香莲)、花旦(活泼俏丽的年轻女性,如《花为媒》中的张五可)、闺门旦(未出嫁的大家闺秀,如《西厢记》中的崔莺莺)、老旦(老年女性,如《对花枪》中的姜桂枝)、武旦(擅长武打的女性,如《穆桂英挂帅》中的穆桂英);净行俗称“花脸”,以勾画脸谱为特色,多表现性格粗犷、勇猛或奸诈的人物,如《侧美案》中的包拯;丑行则分为文丑(如《七品芝麻官》中的唐成)和武丑,以幽默诙谐的表演见长,常起到调节气氛的作用。 上,豫剧题材广泛,既有历史故事、民间传说,也有现代生活题材,经典传统剧目如《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《朝阳沟》《七品芝麻官》《对花枪》《三上轿》等,深受观众喜爱。《花木兰》讲述了巾帼英雄花木兰替父从军的故事,其“刘大哥讲话理太偏”等唱段传唱不衰,成为豫剧的经典代表作;《朝阳沟》则是一部反映现代农村生活的优秀剧目,通过知识青年银环和拴宝在朝阳沟的成长经历,展现了新时代农村的变迁和青年人的奋斗精神,贴近生活,感人至深,这些剧目不仅情节曲折动人,人物形象鲜明,更蕴含着忠孝节义、家国情怀、善恶有报等传统价值观,具有深刻的教育意义和艺术感染力。

豫剧的传承与发展离不开一代代艺术家的辛勤付出,从早期的“常派”(常香玉)、“陈派”(陈素真)、“崔派”(崔兰田)、“马派”(马金凤)、“阎派”(阎立品)五大名旦流派,到后来的唐喜成、牛淑贤、虎美玲、小香玉等表演艺术家,他们各自在唱腔、表演上不断创新,形成了独特的艺术风格,推动豫剧艺术不断向前发展,常香玉大师创立的“常派”艺术,刚健明亮、大气磅礴,其“混用真假声”的唱腔技巧,为豫剧旦角表演开辟了新的道路;马金凤的“马派”则以“大腔大口”著称,唱腔高亢激越,被誉为“洛阳牡丹”,其代表的《穆桂英挂帅》《花打朝》等剧目,至今仍是豫剧舞台上的经典。

在当代,豫剧面临着传承与创新的双重挑战,随着现代娱乐方式的多样化,传统戏曲的观众群体逐渐萎缩,尤其是年轻观众对豫剧的认同感有待提高;豫剧也在积极寻求创新,通过创排现代戏、融合新的艺术元素、利用新媒体传播等方式,吸引更多年轻观众,近年来豫剧界推出的《焦裕禄》《红旗渠》《银杏树下》等现代剧目,以现实题材为切入点,用戏曲形式讲述当代中国故事,引发了观众的强烈共鸣;豫剧演员通过短视频平台演绎经典唱段,开展“豫剧进校园”活动,让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术。

以下是关于河南省豫剧戏的相关问答:

Q1:豫剧与其他地方戏曲(如京剧、越剧)的主要区别是什么?

A:豫剧与京剧、越剧在唱腔风格、表演特点和地域文化上存在显著差异,唱腔方面,豫剧以高亢激越、粗犷豪放见长,主奏乐器板胡的音色明亮,梆子节奏鲜明;京剧则雍容华贵、程式化强,以西皮、二黄为主要腔调,伴奏以京胡为主,行腔讲究“字正腔圆”;越剧风格婉约柔美,唱腔细腻抒情,主奏乐器二胡,多表现才子佳人题材,表演上,豫剧贴近生活,动作质朴自然;京剧表演程式化严格,讲究“手眼身法步”的规范;越剧则以“才子佳人”戏为主,表演柔美细腻,豫剧反映中原文化,多表现历史英雄和民间生活;京剧融合了多地戏曲元素,题材广泛;越剧则发源于浙江,带有江南水乡的柔美气质。

Q2:豫剧在当代如何吸引年轻观众?

A:豫剧吸引年轻观众主要从创新内容和传播方式两方面入手,内容上,一方面创排青春版传统剧目,如《青春版·花木兰》《青春版·穆桂英挂帅》,在保留经典唱腔和故事内核的基础上,缩短时长、优化节奏,融入现代审美;聚焦现实题材,创排反映当代青年生活、乡村振兴、时代精神的现代戏,如《银杏树下》《焦裕禄》,让年轻观众在戏曲中找到共鸣,传播方式上,利用短视频平台(如抖音、快手)发布经典唱段、幕后花絮、演员教学等内容,以碎片化、趣味化的形式吸引年轻用户;开展“豫剧进校园”活动,通过讲座、体验课、校园演出等方式,培养青少年对豫剧的兴趣;结合AR、VR等新技术,打造沉浸式戏曲体验,让年轻观众以更便捷、新颖的方式接触和了解豫剧艺术。