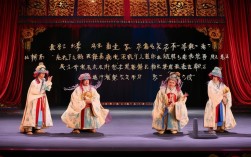

京剧《贺后骂殿》是传统剧中的经典之作,取材于宋太祖赵匡胤驾崩后,其弟赵光义继位引发的历史传说,以贺后(宋太祖皇后)的悲愤抗争为核心,展现了封建皇权斗争下的忠义与刚烈,剧情始于宋太祖猝逝,“烛影斧声”留下千古疑云,赵光义以“兄终弟及”之名登基,却未给贺后及幼子赵德芳应有的尊崇,贺后得知太祖死因存疑,悲愤交加,携赵德芳上金殿痛斥赵光义谋兄篡位,以“国母”之威严痛陈其非,最终迫使赵光义认错,追封赵德芳为八贤王,贺后亦被尊为太后,全剧冲突激烈,情感跌宕,将贺后的忠贞、刚烈与赵光义的虚伪、权谋展现得淋漓尽致。

剧中人物塑造鲜明,贺后作为核心角色,由青衣应工,唱念做打皆重,她既有开国皇后的端庄威仪,又有丧夫失子的悲怆与对不公的抗争,尤其是“骂殿”一场,贺后头戴凤冠、身着素袍,在金殿之上以“有贺后在金殿一声高骂”的反二黄唱段开篇,唱腔苍凉悲怆,如泣如诉,字字句句饱含对太祖的哀思、对赵光义的痛斥以及对赵宋江山的忧虑,念白上,贺后以韵白为主,时而沉痛低回,时而激越高昂,配合水袖的抛、甩、绕等动作,将内心从悲痛到愤怒的情绪层层递进,极具感染力,赵光义则由老生扮演,表面故作镇定,以“社稷为重”为由辩解,实则心虚气短,在贺后的凛然正气面前逐渐败下阵来,其性格的复杂性与权谋者的形象深入人心。

京剧《贺后骂殿》的艺术魅力还体现在其程式化的表演与音乐唱腔的完美结合,贺后的唱段以反二黄为主,这种板式旋律跌宕起伏,节奏张弛有度,适合表现人物悲愤交加的复杂情感,听罢言来珠泪坠”一段,通过慢板、原板、散板的变化,将贺后从震惊、怀疑到痛定思痛的心理过程展现得层次分明,伴奏中,京胡的苍凉、锣鼓的急促与唱腔相互烘托,营造出金殿对峙的紧张氛围,剧中的“大登殿”“三击掌”等传统程式也被巧妙化用,如贺后怒斥赵光义时的“跨步”“亮相”,既符合人物身份,又增强了戏剧的视觉冲击力。

从文化内涵看,《贺后骂殿》不仅是对历史传说的艺术演绎,更折射出封建社会“忠义”与“正统”的价值观念,贺后以一介女流之身,敢于直面皇权,以道德力量对抗强权,体现了传统女性“宁为玉碎,不为瓦全”的刚烈品格,剧中对“兄终弟继”与“嫡长子继承制”的矛盾探讨,也反映了古代皇权继承的复杂性与残酷性,贺后最终虽未能为太祖讨回公道,但她的抗争赢得了尊严,也为赵宋江山的暂时稳定奠定了基础,这种“以退为进”的结局,既符合传统戏曲“大团圆”的审美习惯,也暗含了现实与理想的妥协。

以下是《贺后骂殿》核心艺术元素赏析表:

| 艺术元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以反二黄为主,如“有贺后在金殿一声高骂”,旋律跌宕,节奏张弛有度 | 展现贺后悲愤交加的情感,增强戏剧感染力 |

| 念白 | 韵白为主,结合京白,时而沉痛时而激昂 | 精准传递人物心理变化,强化金殿对峙的紧张氛围 |

| 身段 | 水袖功(抛、甩、绕)、跨步、亮相等程式化动作 | 外化人物内心冲突,凸显贺后的威仪与刚烈 |

| 人物塑造 | 贺后(青衣):端庄与刚烈并存;赵光义(老生):威严与虚伪并存 | 塑造立体人物形象,引发观众对忠义与权谋的思考 |

相关问答FAQs

Q1:《贺后骂殿》中贺后为何敢当面痛骂皇帝赵光义?

A1:贺后作为宋太祖赵匡胤的正宫皇后,以“国母”之尊自居,认为赵光义继位名不正言不顺(“烛影斧声”疑云更让太祖之死存疑),她痛骂赵光义,既是为夫伸冤、维护皇室正统,也是以母仪天下的身份挑战强权,体现了传统道德中“忠义”与“刚烈”的精神内核,贺后深知赵光义需顾及“谋兄篡位”的舆论压力,其骂殿行为既是情感宣泄,也是一种政治抗争。

Q2:京剧《贺后骂殿》为何被列为青衣的“唱念做打”代表作?

A2:该剧对青衣演员的要求极高,需全面展现“唱念做打”的功力,唱腔上,贺后的大段反二黄唱腔难度大,需把握悲愤、苍凉、激昂的多重情感;念白上,韵白与京白的结合要求字正腔圆、情绪饱满;身段上,水袖功、台步等程式化动作需精准配合唱念,外化内心冲突;表演上,既要表现皇后的端庄,又要凸显抗争者的刚烈,层次丰富,该剧成为检验青衣演员艺术水准的“试金石”,久演不衰。