河南豫剧,作为中原文化的璀璨瑰宝,以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,在中华戏曲百花园中独树一帜,在其丰富的剧目宝库中,《秋江河下》以其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物,成为深受观众喜爱的经典之作,不仅承载着黄河流域的民间智慧,更折射出普通百姓在时代洪流中的命运沉浮。

《秋江河下》的故事发生在清末民初的秋江河畔,以柳叶村渔民的日常生活为切入点,串联起家国情怀与儿女情长,主人公秋莲是位善良坚韧的渔家女,父亲因拒绝恶霸张万山强占渔船,被诬陷入狱,为替父申冤,秋莲女扮男装,隐姓埋名远赴他乡求学,途中,她结识了正直的书生李文远,两人因共同的正义感结下深厚情谊,当张万山的势力蔓延至学堂,试图迫害反抗的师生时,秋莲与李文远并肩作战,以智谋揭露张万山勾结官府、鱼肉乡里的罪行,最终推动正义得以伸张,秋莲也与父亲团聚,与李文远喜结连理,故事在秋江河的波光与村民的欢呼声中落幕,既展现了底层百姓的苦难与抗争,也传递出“善必胜恶”的朴素信念。

剧中人物塑造鲜活立体,各具特色,通过表格可清晰呈现主要角色的性格与命运:

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 秋莲 | 渔家女 | 坚韧聪慧,敢作敢当 | 女扮男装求学,智斗恶霸 |

| 李文远 | 书生 | 正直善良,忧国忧民 | 联合秋莲揭露张万山罪行 |

| 张万山 | 恶霸 | 贪婪狠毒,欺压百姓 | 强占渔船,勾结官府作恶 |

| 秋父 | 渔民 | 刚直不阿,深明大义 | 拒绝强权,陷害入狱 |

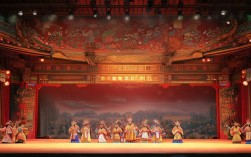

在艺术表现上,《秋江河下》充分彰显了豫剧的独特魅力,唱腔上,巧妙融合豫东调的激昂与豫西调的婉转:秋莲的唱段既有“水调”的柔美细腻,如“秋江月冷波光寒”抒发思父之情;又有“二八板”的铿锵有力,如“挺身敢把邪气压”展现抗争之志,表演上,演员通过“划船步”“撒网功”等程式化动作,将渔家生活的劳作与艰辛演绎得栩栩如生,尤其是秋莲女扮男装时的举手投足,既保留书生的儒雅,又暗藏女儿的细腻,令人称绝,舞美设计则紧扣“秋江”主题,以流动的蓝色绸缎模拟江水,结合写意的渔船、芦苇布景,营造出“烟波江上使人愁”的意境,虚实相生的舞台效果让观众仿佛置身于秋江河畔。

从文化内涵看,《秋江河下》不仅是一部情节动人的戏曲作品,更是中原民俗与时代精神的缩影,剧中对渔家“开船祈福”“祭河神”等习俗的展现,折射出黄河流域人民对自然的敬畏与依赖;秋莲与李文远“同舟共济”的情谊,则体现了中华民族“守望相助”的传统美德,而恶霸张万山的最终覆灭,更传递出百姓对公平正义的永恒追求,这种植根于民间的价值取向,让剧目跨越时代,仍能引发观众的强烈共鸣。

《秋江河下》以其接地气的题材、鲜活的人物、精湛的表演,成为河南豫剧传承与创新的典范,它如同一幅生动的中原风情画卷,将秋江河畔的悲欢离合、人间百态娓娓道来,让人们在戏曲的魅力中感受文化的温度与力量。

FAQs

问:《秋江河下》的剧情是否有真实历史背景?

答:该剧并非直接取材于具体历史事件,而是以清末民初黄河流域的社会现实为创作土壤,融合民间传说与戏曲艺术手法虚构而成,故事中的“秋江河”是艺术化的地理符号,集中反映了当时底层渔民在恶霸与官府双重压迫下的生存困境,以及他们自发反抗的斗争精神,属于“源于生活,高于生活”的典型戏曲创作。

问:剧中“秋江河”的设定有何象征意义?

答:“秋江河”不仅是故事发生的核心场景,更承载着丰富的象征内涵,其一,它象征着命运的波折与无常——江水的时而平静时而汹涌,对应着主人公秋莲从苦难到光明的命运起伏;其二,作为母亲河的支流,秋江隐喻着中原文化如江河般绵延不绝的生命力,滋养着沿岸百姓的精神世界;其三,江水的“包容”与“涤荡”特性,也暗合了剧中“善有善报,恶有恶报”的主题,最终恶霸伏法、正义伸张,正如秋江水冲刷尽世间污浊,迎来清澈与安宁。