豫剧《朱元璋斩婿》是传统豫剧中的经典历史剧,取材于明朝初年朱元璋巩固统治时期的民间传说,以“法理与亲情”的激烈冲突为核心,展现了开国皇帝朱元璋刚毅果决、铁面无私的帝王形象,同时也揭示了封建皇权下人性的复杂与无奈,故事情节跌宕起伏,人物情感饱满,通过豫剧高亢激昂的唱腔和生动传神的表演,成为舞台上久演不衰的剧目。

故事背景设定在明朝洪武年间,天下初定,百废待兴,朱元璋为整饬吏治、巩固皇权,以“严刑峻法”治国,颁布《大明律》,要求皇子皇孙、王公贵族一体遵行,其驸马马驸马(一说为马皇后之侄,不同版本有异)因依仗皇亲国戚身份,在地方欺压百姓、贪墨军饷,甚至强占民女,激起民愤,受害者联名上告至京城,刑部查明事实后,按律拟斩,奏请朱元璋裁决。

消息传至宫中,马皇后闻讯大惊,急忙赶来求情,她深知朱元璋生性多疑、刚正不阿,更知其“宁可错杀三千,不可放过一个”的治国理念,但仍以“夫妻情分”“皇家颜面”为由,劝朱元璋网开一面,面对结发妻子,朱元璋内心亦陷入挣扎——一边是血脉相连的至亲,一边是维系江山社稷的法度,他回忆起当年从一介布衣到九五之尊的艰辛,想起因贪腐被剥皮实草的官员,最终咬牙道:“王子犯法与庶民同罪!若因他是驸马便徇私枉法,何以服天下?何以保大明江山?”

马皇后见朱元璋态度坚决,转而求助于太子朱标,朱标素以仁孝著称,亦不忍见姐夫被斩,跪地叩首,以“全孝道、护亲情”劝谏,朱元璋望着痛哭流涕的太子,怒斥道:“你若只念亲情,不念法度,他日如何君临天下?”说罢,他抽出尚方宝剑,拍案而起:“传朕旨意:驸马马某贪墨害民,按律斩首,三日后行刑!”

行刑当日,刑场内外戒备森严,马驸马临终前高喊:“陛下饶命!皇后娘娘救我!”朱元璋立于城楼之上,望着昔日英姿勃发的驸马,眼中闪过一丝不忍,但很快被决绝取代,他转身对群臣道:“今日斩驸马,非我心狠,乃为立国之本,法度不行,则民心不附;民心不附,则江山难保!”随着监令一声“斩”下,驸马人头落地,刑场一片寂静,百姓却纷纷叩首,称颂“陛下圣明”。

故事以朱元璋的“铁面无私”收场,但马皇后因悲伤过度病倒,太子朱标也因此与朱元璋心生嫌隙,为后续“靖难之役”埋下伏笔(此为艺术加工,正史无载),通过这一情节,豫剧深刻揭示了“法”与“情”的永恒矛盾,既肯定了朱元璋严明法纪的历史功绩,也对其冷酷无情进行了含蓄批判。

| 故事阶段 | 核心事件 | 人物冲突 | 戏剧效果 |

|---|---|---|---|

| 开端(矛盾起) | 驸马马某贪墨害民,民怨沸腾 | 百姓与驸马的矛盾 | 引出“法度与特权”的核心冲突 |

| 发展(求情) | 马皇后、太子为驸马求情 | 亲情与法度的冲突 | 展现朱元璋内心的挣扎与决绝 |

| 高潮(斩婿) | 朱元璋不顾求情,按律斩驸马 | 皇权与亲情的终极碰撞 | 制造强烈悲剧效果,凸显主题 |

| 结局(余波) | 马皇后病倒,太子心生嫌隙 | 个人情感与国家利益的矛盾 | 引发观众对封建皇权的深层思考 |

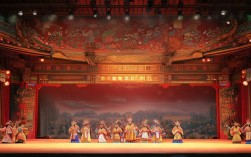

从艺术特色看,豫剧《朱元璋斩婿》充分运用了豫剧“唱、念、做、打”的表演程式,朱元璋的唱腔以豫东调为主,高亢激越,如“金殿上传下斩婿令”一段,通过大跳进、拖腔等技巧,表现其内心的愤怒与坚定;马皇后的唱腔则多用豫西调,婉转悲切,“劝夫君且息雷霆怒”中,通过颤音、哭腔等细节,展现其绝望与无奈,舞台表演上,朱元璋的“甩袖”“拍案”,马皇后的“跪步”“掩面”,以及刑场的“斩首”虚拟动作,均极具张力,让观众沉浸于戏剧冲突之中。

相关问答FAQs

Q1:《朱元璋斩婿》的故事在历史上是否有原型?

A1:该故事属于艺术创作,正史中并无朱元璋斩杀女婿的明确记载,历史上朱元璋的女婿中,如欧阳伦(安庆公主之夫)因贩茶走私被赐死,这一事件可能与“斩婿”传说的形成有一定关联,欧阳伦案中,朱元璋同样坚持“王子犯法与庶民同罪”,最终赐死欧阳伦,这一情节与剧中“依法惩处皇亲”的主题高度契合,或成为豫剧创作的素材来源,但剧中马驸马的具体情节、马皇后求情等细节,均为虚构,旨在强化戏剧冲突和人物形象。

Q2:豫剧《朱元璋斩婿》中,马皇人物形象有何象征意义?

A2:马皇后在剧中不仅是“求情者”,更是封建时代“贤后”与“母亲”双重身份的象征,她恪守“后宫不得干政”的祖训,以“皇后”之位劝谏朱元璋,体现了对皇权的维护;她作为“妻子”和“姑母”,对驸马和太子的亲情流露,又展现了人性的柔软,这一形象的复杂性,反映了封建社会中女性在“家国大义”与“个人情感”间的两难困境,她的“失败”求情,也从侧面烘托了朱元璋“以法治国”的决绝,以及皇权对亲情的碾压,深化了剧作的悲剧主题。