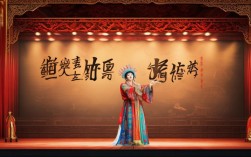

戏曲是中国传统文化的瑰宝,其唱念做打、生旦净丑的独特魅力承载着千年的艺术积淀,随着时代变迁,传统戏曲的传承面临诸多挑战:老一辈艺术家逐渐退出舞台,部分稀有剧种濒临失传,年轻观众对戏曲的认知也多停留在碎片化印象中,在此背景下,“戏曲配像大全集”应运而生,它通过现代影像技术将经典戏曲剧目转化为可永久保存、广泛传播的视听资料,成为连接传统艺术与当代观众的桥梁,也为戏曲文化的延续注入了新的生命力。

戏曲配像的发展历程与技术演进

戏曲配像并非一蹴而就的工程,其发展与中国影视技术的进步紧密相连,20世纪80年代,随着录像设备的普及,戏曲界开始尝试将舞台演出录制为录像带,这便是戏曲配像的雏形,早期的配像受限于技术条件,多为单机位拍摄,画质模糊,音画不同步等问题突出,难以完整呈现戏曲艺术的细节之美,进入21世纪,数字化技术的革新为配像带来质的飞跃:高清摄像机、多机位切换、环绕声录音等技术手段的应用,使舞台上的每个眼神、水袖翻飞、武打动作都能被精准捕捉;而后期修复技术更让尘封的老胶片焕发新生,如1950年代梅兰芳主演的《贵妃醉酒》,通过4K修复后,不仅画面清晰度大幅提升,连服饰纹路、面部表情都历历在目,仿佛让观众穿越回百年前的舞台。

近年来,人工智能、VR等前沿技术进一步拓展了配像的边界,AI算法可用于修复老戏服的色彩、还原破损的舞台布景,甚至通过深度学习模拟已故艺术家的表演风格;VR全景拍摄则让观众能“沉浸式”体验戏曲演出,仿佛置身剧场前排,从任意视角欣赏演员的表演,技术的迭代不仅提升了配像的质感,更让戏曲艺术突破了时空限制,从“舞台专属”变为“触手可及”。

戏曲配像大全集的内容构成与分类

“戏曲配像大全集”并非简单的剧目堆砌,而是经过系统性整理、分类的戏曲艺术数据库,其内容覆盖全国300多个剧种,从主流大剧到稀有地方戏,从传统经典到现代新编,几乎囊括了中国戏曲的精华,按剧种划分,大全集可分为京剧、昆曲、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧、秦腔、粤剧等十余大板块,每个板块下又按行当、流派、剧目细分,以京剧为例,大全集收录了梅派、程派、荀派、尚派等主要流派的代表剧目,如梅兰芳的《霸王别姬》、程砚秋的《锁麟囊》、马连良的《赵氏孤儿》等,同时涵盖“生旦净丑”四大行当的经典唱段,老生、青衣、花脸、丑角等不同角色的表演特点都能清晰呈现。

为更直观展示大全集的内容广度,以下列举部分主要剧种及其代表剧目与配像特点:

| 剧种 | 代表剧目 | 配像特点 |

|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》 | 流派名家全收录,高清特写捕捉“手眼身法步”,唱腔字幕同步标注板眼、词义 |

| 昆曲 | 《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》 | 文人气息浓郁,唱腔字幕附古音注解,穿插“曲牌体”知识讲解 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《祥林嫂》 | 女性表演细腻特写,唱腔婉转字幕逐句翻译,方言韵味保留 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》《女驸马》《打猪草》 | 生活化表演贴近大众,唱词通俗易懂,配乐保留民间小调特色 |

| 豫剧 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 | 高亢唱腔强化听觉冲击,武打场面多角度拍摄,方言字幕体现中原文化 |

| 川剧 | 《白蛇传·金山寺》《变脸》《秋江》 | 绝活镜头特写(变脸、吐火),帮腔音效突出地方特色,表演诙谐幽默 |

| 秦腔 | 《三滴血》《火焰驹》《窦娥冤》 | 板胡伴奏激昂高亢,哭戏表演情感捕捉细腻,西北方言原汁原味 |

| 粤剧 | 《帝女花·香夭》《紫钗记》《胡不归》 | 唱腔悠扬婉转,粤韵字幕双语标注,服饰华丽特写凸显“南国红豆”风情 |

除传统剧目外,大全集还收录了20世纪以来创作的现代戏曲,如京剧《红灯记》、豫剧《朝阳沟》、越剧《祥林嫂》等,这些剧目不仅反映了时代变迁,也展现了戏曲艺术在内容与形式上的创新,大全集还包含“戏曲知识”板块,系统介绍剧种历史、行当分工、服饰道具、脸谱寓意等内容,让观众在欣赏演出的同时,深入了解戏曲文化的内涵。

戏曲配像大全集的文化价值与社会意义

戏曲配像大全集的价值远不止于“保存影像”,它在文化传承、学术研究、教育普及、大众传播等多个维度发挥着不可替代的作用。

在文化传承层面,配像为濒危剧种和流派提供了“数字保险箱”,傩戏、莆仙戏等古老剧种因演出范围小、传承人稀少,其艺术形式面临失传风险,通过配像拍摄,这些剧种的唱腔、面具、仪式等得以完整记录,为后世留存了珍贵的文化遗产,对于京剧“四大名旦”“四大须生”等流派,配像通过对比不同艺术家的同一剧目(如梅兰芳与尚小云的《霸王别姬》),清晰展现了流派的差异化表演风格,为流派传承提供了直观范本。

在学术研究层面,大全集成为戏曲研究的“活字典”,研究者可通过配像分析不同时期的表演程式演变、服饰道具的改良轨迹、唱腔流派的融合创新,甚至利用AI技术对演员的发声方式、动作频率进行数据化分析,推动戏曲理论的深化,通过对比1950年代与2000年的《牡丹亭》配像,可直观看出昆曲在“慢板”节奏上的变化,以及现代舞台对传统“载歌载舞”形式的创新调整。

在教育普及层面,配像让戏曲走进校园、融入大众,传统戏曲进校园多依赖现场演出,受限于地域、成本,覆盖面有限,而配像大全集通过数字化资源,偏远地区的学生也能欣赏到顶级戏曲表演,许多中小学将配像纳入音乐课内容,通过“看片段—学唱段—做动作”的互动教学,激发学生对戏曲的兴趣,各大视频平台、文化机构推出的“戏曲配像进万家”活动,通过短视频、直播等形式,让年轻人以轻松的方式接触戏曲,如B站上“京剧名段合集”播放量超千万,00后”观众占比达35%,印证了配像对年轻群体的吸引力。

在大众传播层面,配像打破了戏曲的“圈层壁垒”,过去,戏曲观众多为中老年人,年轻人因“听不懂”“看不懂”而敬而远之,配像通过字幕翻译、剧情解读、表演拆解等方式,降低了戏曲的欣赏门槛:《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”的唱段,字幕不仅标注词义,还解释“西皮流水”的板式特点;《三岔口》的武打场面,通过慢镜头回放,让观众看清“摸黑打斗”的细节与技巧,这种“贴近式”传播,让戏曲从“小众爱好”变为“大众文化”。

戏曲配像的未来展望

随着5G、元宇宙等技术的发展,戏曲配像大全集将朝着“智能化”“互动化”“个性化”方向迈进,观众可通过VR设备“走进”虚拟戏台,与演员互动;AI技术可根据观众喜好推荐剧目,甚至生成“个性化戏曲片段”(如将用户照片制作成戏曲脸谱);区块链技术则能确保配像资源的版权保护,让艺术创作得到合理回报,大全集还将加强与海外文化机构的合作,推出多语种配像,让中国戏曲通过影像走向世界,成为展示中华文化的“亮丽名片”。

相关问答FAQs

Q1:戏曲配像与原版现场演出相比,在艺术呈现上有何异同?

A:戏曲配像与原版现场演出在艺术本质上是一致的,都保留了戏曲的核心唱腔、表演程式和剧情内涵,但呈现方式各有侧重,现场演出强调“即时性”和“互动性”,演员的临场发挥(如观众的掌声、叫好声可能激发更投入的表演)、舞台氛围的沉浸感是配像无法完全复制的;而配像则通过技术手段弥补了现场演出的局限性:多机位拍摄可聚焦演员的眼神、手势等细节,后期修复能提升画质和音质,字幕和解读则帮助观众理解剧情与唱词,可以说,现场演出是“原汁原味”的体验,配像是“精雕细琢”的记录,二者互为补充,共同构成了戏曲艺术的完整传播链条。

Q2:普通人如何免费或低成本获取戏曲配像大全集的资源?

A:戏曲配像大全集的资源可通过多种渠道免费或低成本获取:一是国家级文化平台,如国家图书馆“中华古籍资源库”、中国数字文化网“戏曲专区”,提供大量经典剧目的公益配像资源;二是视频平台,如B站、腾讯视频、优酷等均有“戏曲频道”,收录了大量官方授权的配像内容,部分免费观看,部分开通会员即可畅享;三是地方戏曲院团官网,如北京京剧院、上海昆剧团等,会发布本院团的演出视频和经典剧目配像;四是公共文化机构,各地图书馆、文化馆常会举办“戏曲配像展播”活动,观众可免费到场观看,关注“中国文化报”“国家艺术基金”等官方公众号,也能获取配像资源的最新动态。