河南豫剧作为中原文化的璀璨明珠,始终扎根于黄河流域的沃土,从民间传说、历史故事中汲取养分,塑造出一个个鲜活的艺术形象。“丝河妈”便是豫剧艺术长廊中一位极具地方特色与文化深度的角色,她承载着黄河儿女对自然的敬畏、对家园的热爱,以及对美好生活的向往,成为豫剧表现民间信仰与人文精神的重要载体。

丝河妈的起源与民间信仰根基

“丝河妈”的形象并非凭空杜撰,而是深深植根于黄河中下游地区的民间信仰,黄河作为中华民族的母亲河,既孕育了农耕文明,也因其频繁泛滥给沿岸百姓带来苦难,在与自然共生的漫长岁月中,民众逐渐形成了对河神的崇拜,而“丝河妈”正是这种信仰的戏曲化呈现——她被塑造为黄河的女性守护神,兼具母亲的慈爱与神灵的威严,既能平息水患、护佑航运,也能倾听百姓疾苦、赐予丰饶。

在河南民间,丝河妈”的传说版本多样,但核心均围绕“人神合一”的主题:或言其为古代治水英雄的女儿,因拯救苍生而被尊为神;或言其为黄河渔家女,死后灵性不灭,继续守护两岸百姓,这些传说通过口耳相传,最终融入豫剧创作,形成了以《丝河妈》《黄河圣母》等为代表的经典剧目,使“丝河妈”从民间信仰走向舞台艺术,成为连接人与自然、现实与超验的精神纽带。

角色形象与性格特征

豫剧中的“丝河妈”形象鲜明,既有神祇的庄严,又有凡人的温度,其性格塑造突破了传统神戏的刻板,充满了中原女性的质朴与坚韧。

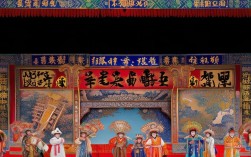

从外在形象看,“丝河妈”多以“彩旦”或“闺门旦”应工,服饰兼具神性与世俗性:头戴凤冠(象征神格),身着蓝底绣祥云纹的戏袍(呼应黄河之水),腰间系玉带与渔网(暗示其与黄河的渊源),足踩云履(表现腾云驾雾的神通),妆容上,以“银底红腮”突出端庄,眉心一点朱砂(象征“第三只眼”,洞察人间善恶),整体既不失神灵的威仪,又透着母亲般的亲切。

性格上,“丝河妈”的核心特质是“刚柔并济”:面对黄河肆虐时,她手持“分水剑”,高唱“怒涛掀天民遭难,我今挥剑断波澜”,展现出斩妖除魔的果敢;面对跪地祈求的百姓,她又柔声安抚“莫怕莫怕河水涨,娘在身旁护周全”,流露出慈母般的怜爱,这种“威严与慈悲并存”的性格,正是中原文化中“外柔内刚”精神的体现,也让她成为百姓心中“可敬可亲”的守护神。

艺术呈现:唱腔、表演与舞台表达

豫剧“丝河妈”剧目的艺术魅力,离不开其独特的唱腔设计与表演程式,充分体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的美学追求。

唱腔:梆子腔与民歌的融合

“丝河妈”的唱腔以豫剧传统梆子腔为基础,同时融入黄河流域的民歌小调,形成“高亢中见婉约、激越中含柔情”的风格,在“祈雨”一场中,唱段采用【慢板】转【二八板】,旋律如泣如诉:“黄河水呀浪滔滔,万亩良田变波涛,老幼哭喊声声怨,丝河妈妈你听一听……”既表现了百姓的苦难,也传递出对神灵的期盼;而在“斗恶龙”的高潮段落,则转为【飞板】和【垛板】,节奏急促、旋律激昂:“妖龙作恶天地暗,我今要叫它骨肉烂!”通过板式的变化,将戏剧冲突推向高潮。

表演:程式化与生活化的结合

表演上,“丝河妈”既遵循戏曲程式,又融入生活细节。“驾云巡河”一场,演员通过“走圆场”“云手”“翻身”等程式动作,配合灯光与烟雾效果,营造出腾云驾雾的意境;“安抚百姓”时,则运用“抖袖”“拭泪”等生活化动作,配合眼神的交流,将母亲的温柔刻画得淋漓尽致,特别值得一提的是“水袖功”的运用:当表现“怒涛”时,水袖如翻滚的浪花;当表现“安抚”时,水袖又似轻柔的涟漪,成为情感外化的重要手段。

不同场景的艺术处理(表格呈现)

| 场景名称 | 唱腔特点 | 表演动作 | 舞台元素 | 核心情感 |

|---|---|---|---|---|

| 祈雨 | 【慢板】+【二八板】,旋律低沉 | 跪地合十,颤抖拭泪 | 蓝光、干裂的道具土地 | 悲苦、期盼 |

| 斗恶龙 | 【飞板】+【垛板】,节奏急促 | 挥剑舞袖,腾跃翻滚 | 红光、烟雾、龙形道具 | 愤怒、决断 |

| 赐福丰收 | 【流水板】,旋律明快 | 抛洒五谷,微笑环视 | 金光、麦穗道具 | 喜悦、慈爱 |

文化内涵与当代价值

“丝河妈”形象的文化意义,远超一个戏曲角色本身,她是黄河文化的“活化石”,承载着中原民众“天人合一”的哲学观念——既敬畏自然的力量,又相信通过抗争与守护可以实现人与自然的和谐,在传统社会中,“丝河妈”剧目常在黄河祭祀、庙会等场合上演,成为凝聚社区认同、传递伦理道德的重要载体;剧中“护家园、斗妖邪”的情节,也暗含着中华民族自强不息的精神内核。

当代社会,“丝河妈”的形象被赋予新的时代意义,随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的推进,“丝河妈”所代表的“守护”精神,与“绿水青山就是金山银山”的理念不谋而合,一些豫剧团体对传统剧目进行改编,加入环保、生态治理等现代元素,让“丝河妈”从“河神”转变为“黄河生态守护者”,通过戏曲艺术唤起公众对黄河生态的关注。“丝河妈”的慈母形象,也契合当代社会对“女性力量”的推崇,成为展现中原女性坚韧、智慧与担当的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:“丝河妈”与妈祖都是水神,两者有什么区别?

A:虽然“丝河妈”与妈祖均为水神,但文化背景、神职范围和形象性格存在显著差异,从地域文化看,“丝河妈”源于黄河流域,是中原农耕文明与自然抗争的产物,主要职能是平息黄河水患、护佑农田灌溉;妈祖则起源于东南沿海,是海洋文明的象征,职责为护佑渔民、航运安全,从形象性格看,“丝河妈”更具中原女性的质朴与刚烈,性格中融入了治水英雄的果敢;妈祖则偏向于慈悲普度的女神形象,带有更多宗教化的神圣色彩,从信仰载体看,“丝河妈”主要通过豫剧等地方戏曲传播,与民间庙会、祭祀仪式深度结合;妈祖则以妈祖庙为核心,形成了跨地域、跨文化的信仰体系。

Q2:当代豫剧中,“丝河妈”剧目如何实现传统与现代的融合?

A:当代豫剧在传承“丝河妈”剧目时,主要通过“内容创新”与“形式创新”实现传统与现代的融合,内容上,保留“护佑黄河、关爱百姓”的核心精神,但加入生态保护、乡村振兴等现代主题,例如新编剧《丝河妈的新时代》中,她不再只是“斗恶龙”,而是带领百姓治理水土流失、发展生态农业,使故事更具现实意义,形式上,在保留传统唱腔、程式的基础上,融入现代舞台技术,如通过LED屏呈现黄河奔涌的动态场景,用多媒体投影表现“四季丰收”的意象,同时简化部分冗长的唱段,增强节奏感,适应年轻观众的审美需求,一些剧团还尝试将“丝河妈”形象与短视频、动漫等新媒体结合,通过跨界传播扩大其影响力,让这一传统艺术形象在新时代焕发生机。