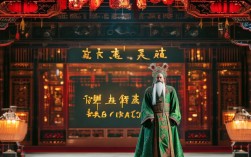

河南豫剧《三哭殿》作为传统经典剧目,自诞生以来便以其跌宕的剧情、鲜明的人物和深刻的内涵,成为豫剧舞台上的常青之作,该剧以唐太宗李世民晚年立储风波为主线,通过“金殿争储”“后宫劝谏”“最终托付”等核心情节,将帝王家国情怀与父子亲情矛盾交织,塑造了李世民这一兼具帝王威严与父亲柔情的复杂形象,也折射出封建王朝权力更迭的残酷与伦理道德的张力。

剧情梗概:金殿之上的家国悲歌

《三哭殿》的故事背景设定在贞观末年,唐太宗李世民因太子李承乾与魏王李泰争储,导致朝堂分裂、皇子失和,一日,李世民于金殿之上召集群臣商议立储,李承乾、李泰各执一词,甚至不惜以构陷、威胁手段争夺太子之位,李世民在权衡利弊后,最终选择仁孝的晋王李治为太子,李承乾因不满被废,暗中策划兵变,事败后被废为庶人;李泰也因野心暴露被贬,面对两个儿子的悲剧结局,李世民在金殿之上痛哭失失,既哭子不教、也哭国本动摇,更哭江山托付之难,随后,在长孙皇后(或徐懋功等重臣)的劝谏下,李世民逐渐冷静,意识到“仁孝治国”的重要性,最终将李治托付给忠臣魏征,留下“父债子还,子承父志”的嘱托,全剧在悲凉与希望交织的氛围中落幕。

该剧的核心冲突围绕“立储”展开,既是对封建王朝“嫡长子继承制”的反思,也是对帝王“家国两难”的深刻剖析,李世民的“哭”,不是软弱,而是对权力、亲情与责任的无奈与自省,这正是《三哭殿》超越时代的人文价值所在。

人物分析:帝王与亲情的双重变奏

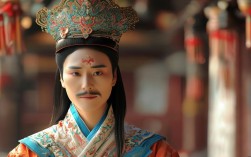

《三哭殿》的成功,离不开对人物形象的精准刻画,尤其是李世民的塑造,打破了传统帝王“铁腕无情”的单一标签,展现出立体而真实的人性。

李世民:帝王威严与父亲柔情的矛盾体

作为一代明君,李世民在剧中既有“金殿怒斥皇子”的威严,也有“面对子殇”的痛心,在立储问题上,他既要平衡朝臣派系(如长孙无忌支持李治,房玄龄倾向李泰),又要考量皇子德才(李承乾骄纵、李泰野心、李治仁孝),这种“君王之术”与“父爱之心”的拉扯,让他的形象充满张力,尤其是在“三哭”场景中:一哭“子不教”,痛心自己虽为明君却未能教好子女;二哭“国本动摇”,担忧皇子争储导致朝堂不稳;三哭“托付之重”,对李治的未来既期望又忧虑,三层情感层层递进,将帝王的无奈与父亲的深情展现得淋漓尽致。

其他角色:推动剧情的“镜像”人物

- 李承乾与李泰:作为争储的失败者,二人形象虽各有侧重(李承乾骄横,李泰阴险),但本质都是权力欲望的牺牲品,他们的悲剧不仅是个人性格的缺陷,更是封建皇权继承制度弊端的缩影。

- 李治:作为最终的胜利者,李治的“仁孝”是其核心标签,他不像兄长那样野心勃勃,反而对权力淡然,却恰恰因“仁”获得李世民的认可,成为“以德治国”的象征。

- 魏征/长孙皇后:作为忠臣与贤后的代表,他们既是李世民的“镜子”,也是剧情的“调和剂”,魏征以“水能载舟亦能覆舟”劝谏李世民,长孙皇后则以“母仪天下”的智慧化解后宫矛盾,二人共同推动李世民从“帝王本位”转向“民生本位”。

艺术特色:豫剧声腔与程式表演的完美融合

作为豫剧经典,《三哭殿》在艺术上充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,尤其是声腔与表演的程式化运用,成为其经久不衰的关键。

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧的“豫东调”与“豫西调”在剧中交替运用,以表现不同人物的情感基调,李世民的唱段多以“豫西调”为主,唱腔苍劲悲凉,如“金殿上绑住了秦琼将”一段,通过慢板的拖沓与顿挫,展现其内心的纠结与痛苦;李治的唱段则采用“豫东调”的明快,突出其仁孝与纯真;而李承乾、李泰的唱腔则带有明显的“花脸”特点,高亢激昂,凸显其野心与躁动。“哭腔”的运用堪称点睛之笔,李世民的“哭”并非嚎啕大哭,而是通过“抽泣”“哽咽”等细节,结合唱腔的起伏,将“无声胜有声”的悲情传递给观众。

表演:程式化动作的写意表达

豫剧的表演讲究“程式化”,即通过固定的动作、身段表现特定情感。《三哭殿》中,李世民的“帝王步”(稳健威严)、“甩袖”(愤怒或无奈)、“捋髯”(思考或踌躇),以及李治的“跪拜”(恭敬与仁孝)、魏征的“拂袖”(忠直与劝谏),都是程式化表演的典型代表,尤其是“金殿哭子”一场,李世民从“龙椅站起”到“踉跄跌坐”,再到“掩面而泣”,一连串动作将帝王的崩溃与克制融为一体,极具视觉冲击力。

思想内涵:家国同构的伦理启示

《三哭殿》虽以历史为背景,但其核心思想却具有超越时代的价值,剧中通过“立储之争”探讨的“权力与责任”“亲情与伦理”等问题,至今仍能引发观众思考,李世民最终选择“仁孝”而非“强势”的继承人,本质上是对“水能载舟亦能覆舟”的深刻认知——唯有以民为本,江山才能稳固,这种“家国同构”的伦理观,既是中国传统文化的精髓,也是《三哭殿》能够跨越时空、打动当代观众的根本原因。

《三哭殿》核心人物与戏剧冲突表

| 人物 | 身份 | 核心冲突 | 经典表演/唱段 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 李世民 | 唐太宗 | 帝王责任与父子亲情的矛盾 | “金殿上绑住了秦琼将”“父王传旨在金殿” | 权力与伦理的化身 |

| 李承乾 | 太子 | 野心与道德的冲突 | “儿臣有本奏父王”争辩戏 | 骄纵堕落的权力追逐者 |

| 李泰 | 魏王 | 欲望与底线的冲突 | “父王息怒且容禀”谄媚与威胁 | 阴险狡诈的野心家 |

| 李治 | 晋王 | 仁孝与责任的冲突 | “父王教诲儿谨记”谦恭戏 | 以德治国的理想继承者 |

| 魏征 | 谏臣 | 忠君与报国的冲突 | “为社稷黎民苦口谏”劝谏戏 | 传统士大夫的忠直化身 |

相关问答FAQs

Q1:《三哭殿》中“三哭殿下”的“殿下”指的是谁?“三哭”具体指什么?

A:“殿下”在剧中主要指唐太宗李世民,因其在金殿之上以帝王身份面对朝臣与子女的哭诉,核心情节围绕“三哭”展开,具体而言:一哭“朝纲之乱”,因李承乾、李泰争储导致朝堂分裂,痛心“子不教,父之过”;二哭“亲子之殇”,因李承乾被废、李泰被贬,悲悯“虎毒不食子”的帝王无奈;三哭“江山之托”,因选定李治为太子,担忧“守成更比创业难”,含泪嘱托托付江山,这里的“殿下”既是对帝王身份的尊称,也暗含“金殿之上,君王亦为人子、为人父”的人性思考。

Q2:豫剧《三哭殿》为何能成为经典剧目?其现实意义是什么?

A:《三哭殿》的经典性源于三方面:一是人物塑造立体,李世民既有“明君”的威严,又有“父亲”的柔情,打破了传统脸谱化形象;二是戏剧冲突强烈,将“家国伦理”与“权力欲望”交织,情感张力十足;三是艺术特色鲜明,豫剧声腔与程式表演完美结合,如“哭腔”的层次感、“帝王步”的威仪,成为豫剧表演的典范。

现实意义上,该剧警示“权力需制衡”(皇子争储导致朝堂不稳),强调“仁孝的重要性”(李治因仁孝得民心),并反思“帝王的责任”(家国同构,以民为本),对当代而言,它启示社会治理需平衡“规则”与“人情”,家庭教育需注重“德才”与“品格”,至今仍具有深刻的借鉴价值。