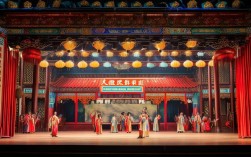

戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,在当代社会面临着传承与发展的双重命题,随着观众审美需求的变化、媒介技术的革新以及文化政策的引导,“戏曲创新剧目”已成为戏曲界探索的热门话题,这种创新并非对传统的颠覆,而是在坚守戏曲艺术本体特征基础上的创造性转化,旨在让古老艺术焕发新的生命力,吸引更多尤其是年轻群体的关注。

戏曲创新剧目的时代背景与核心诉求

传统戏曲在长期发展中形成了程式化、虚拟化的表演体系,其独特的审美价值和文化内涵无可替代,在快节奏的现代生活中,传统戏曲的缓慢节奏、陈旧题材、单一舞台呈现等,逐渐与年轻观众的审美习惯产生距离,加之娱乐方式的多元化,戏曲观众老龄化、市场萎缩等问题日益凸显,在此背景下,创新成为戏曲生存与发展的必然选择。

戏曲创新剧目的核心诉求,在于“守正”与“创新”的平衡。“守正”即坚守戏曲的“根脉”——包括以歌舞演故事的审美本质、程式化的表演手法、声腔体系的独特韵味,以及蕴含其中的中华传统美德、哲学思想与人文精神;“创新”则是在题材内容、表现形式、传播方式等层面进行突破,使其更贴合当代人的生活体验与情感需求,回应时代命题,近年来涌现的现实题材戏曲剧目,将脱贫攻坚、抗疫精神、科技创新等时代主题融入戏曲叙事,既拓展了戏曲的表现边界,也增强了其现实关照能力。

戏曲创新剧目的多元实践路径

戏曲创新并非单一维度,而是涉及题材、形式、技术、传播等多个层面的系统性探索。

创新:从“历史故事”到“时代叙事”

传统戏曲多取材于历史演义、神话传说或古典文学,创新剧目则拓宽至现实生活、科幻想象、跨文化题材等领域,如京剧《西安事变》以重大革命历史为题材,用戏曲手法展现民族大义;昆曲《春江花月夜》将唐代诗歌与爱情故事结合,赋予古典文学新的舞台呈现;豫剧《焦裕禄》则聚焦基层干部的奉献精神,用地方戏语言诠释时代楷模,这些剧目打破了“戏曲只演老故事”的刻板印象,让戏曲成为连接古今的情感纽带。

艺术形式创新:从“程式固化”到“跨界融合”

在表演与舞台呈现上,创新剧目尝试打破传统程式的局限,融入其他艺术门类的元素,话剧式戏曲《青蛇》借鉴话剧的叙事结构与现实主义表演,强化人物心理刻画;越剧《新龙门客栈》将武侠电影的快节奏动作与戏曲的唱念做打结合,打造“戏曲武侠风”;舞剧《永不消逝的电波》则虽非戏曲,但其“以舞叙事”的创新思路为戏曲提供了借鉴——部分戏曲剧目开始融入现代舞、街舞等元素,丰富肢体语言的表现力。

技术赋能创新:从“舞台局限”到“沉浸体验”

现代科技为戏曲创新提供了全新可能,全息投影、VR/AR等技术被应用于舞台设计,如昆曲《浮生六记》运用多媒体投影构建“烟雨江南”的意境,让观众沉浸于古典美学;京剧《数字敦煌》通过数字复原技术,让敦煌壁画中的“飞天”形象“活”上舞台;线上直播、短视频平台则打破了剧场的物理边界,抖音#戏曲创新话题#播放量超百亿次,年轻观众通过“戏曲变装”“戏曲混剪”等内容接触并爱上戏曲。

传播与受众创新:从“精英审美”到“大众参与”

创新剧目注重受众市场的细分与拓展,针对年轻观众推出“戏曲+国潮”“戏曲+游戏”等跨界活动,如京剧《王者荣耀》联动热门游戏,吸引游戏玩家关注戏曲;昆曲《惊梦》与文创品牌合作推出“戏腔音乐专辑”,让戏曲唱段成为流行音乐的一部分,戏曲教育进校园、工作坊体验等活动,培养了年轻一代的戏曲兴趣,为创新剧目储备了潜在观众。

创新剧目典型案例分析

以下为近年来戏曲创新剧目的典型案例,展现不同维度的探索实践:

| 剧目名称 | 剧种 | 核心创新点 | 社会影响 |

|---|---|---|---|

| 《新龙门客栈》 | 越剧 | 融合武侠电影叙事与戏曲唱腔,打破才子佳人的传统题材,打造“江湖儿女”新形象 | 票房突破千万,吸引大量年轻观众,成为“戏曲破圈”代表作 |

| 《觉醒年代》 | 京剧 | 以重大革命历史为题材,用京剧西皮二黄表现新文化运动,唱词融入现代白话元素 | 获得中宣部“五个一工程奖”,让年轻观众通过戏曲感受百年前的思想激荡 |

| 《梁祝·蝶恋》 | 越剧 | 采用VR技术实现“沉浸式观演”,观众可通过设备“走进”梁山伯与祝英台的故事场景 | 线上直播观看量超500万,推动“科技+戏曲”模式探索 |

| 《焦裕禄》 | 豫剧 | 以现实主义手法塑造基层干部形象,唱腔设计融入河南民歌元素,贴近生活语言 | 在全国巡演200余场,成为“文艺为人民服务”的典范,带动现实题材戏曲创作热潮 |

创新实践中的挑战与反思

尽管戏曲创新剧目取得了显著成效,但也面临诸多挑战,其一,“本体迷失”风险:部分剧目过度追求形式新奇,弱化了戏曲的“唱念做打”核心,如滥用电子音乐替代传统乐队,或因技术堆砌导致叙事碎片化,其二,“同质化”倾向:创新题材集中于“IP改编”“青春版”,对传统经典的创新改编缺乏深度,未能真正挖掘当代观众的情感共鸣点,其三,“人才断层”:既懂传统戏曲又具备创新思维(如数字技术、现代编剧)的复合型人才稀缺,制约了创新质量。

对此,创新需回归“以人民为中心”的创作导向:技术应为内容服务,而非喧宾夺主;题材选择需扎根生活,避免跟风模仿;人才培养需重视传统传承与现代教育的结合,如建立“戏曲+数字媒体”交叉学科,培养新一代戏曲创作者。

构建传统与现代共生的新生态

戏曲创新剧目的终极目标,是让戏曲成为“活态传承”的当代艺术,需在三个层面持续发力:一是深化“守正创新”的认知,明确创新是“传统的创造性转化”,而非“传统的对立面”;二是构建多元评价体系,既重视专家的艺术性评判,也关注观众的市场反馈,避免“自娱自乐式”创新;三是推动跨界融合常态化,促进戏曲与文学、影视、游戏、科技等领域的深度合作,拓展戏曲的文化边界。

唯有如此,戏曲创新剧目才能既保留“古韵”,又彰显“新声”,在新时代的文化舞台上绽放持久光彩。

相关问答FAQs

Q1:戏曲创新是否意味着要抛弃传统程式?

A1:并非如此,传统程式是戏曲艺术的“语言”,如京剧的“唱念做打”、昆曲的“水磨腔”,这些核心技艺是戏曲的立身之本,创新是在尊重程式基础上的“活化运用”,而非简单抛弃,新版《牡丹亭》在保留昆曲经典唱腔的同时,通过现代舞美强化“梦境”的视觉呈现,程式与技术的结合反而让传统更易被年轻观众接受,创新若脱离程式,便失去了戏曲的“魂”;若固守程式,则难以适应时代发展,二者需辩证统一。

Q2:年轻观众对戏曲创新剧目有哪些具体期待?

A2:年轻观众的期待可概括为“三有”:有共鸣、有颜值、有互动,其一,“有共鸣”希望剧目内容贴近当代生活,能反映年轻人的情感困惑、价值追求,而非仅讲述古代故事;其二,“有颜值”注重舞台呈现的审美性,包括演员造型、服装设计、灯光舞美等,希望戏曲兼具“艺术感”与“时尚感”;其三,“有互动”期待打破“观演分离”模式,如通过线上投票决定剧情走向、参与戏曲文创DIY、与演员直播互动等,增强参与感,满足这些期待,才能让年轻观众从“被动观看”转为“主动传播”。