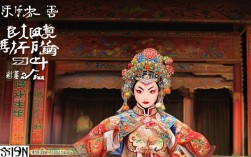

豫剧现代小戏是豫剧艺术在当代发展的重要分支,它以短小精悍的篇幅、贴近现实的题材、鲜活生动的语言,成为反映时代变迁、传递百姓心声的重要载体,与传统豫剧相比,现代小戏不再聚焦于帝王将相、才子佳人等历史题材,而是将目光投向普通人的日常生活,通过小人物、小故事折射大时代,既保留了豫剧高亢激昂、质朴豪放的唱腔特色,又融入了现代审美与生活气息,展现出强大的艺术生命力与时代感。

豫剧现代小戏的创作特点

豫剧现代小戏的创作,需在坚守豫剧艺术本体的同时,紧扣“现代”与“小戏”两大核心,形成独特的艺术风貌,其创作特点可从题材选择、语言风格、音乐设计、表演形式四个维度展开:

题材选择:以小见大,贴近现实

现代小戏的篇幅通常较短(10-30分钟),无法铺陈复杂情节,因此多选取“小切口”题材,聚焦普通人的日常生活片段,如邻里纠纷、家庭矛盾、乡村振兴、城市新市民等,通过微观故事反映宏观时代主题,让观众在共鸣中感受时代脉搏,辣椒红了》以农村合作社发展辣椒产业为线索,展现青年返乡创业、传统农业向现代农业转型的过程;《邻里之间》通过社区停车位矛盾,折射城市化进程中人际关系的变迁与和解。

语言风格:方言为基,鲜活生动

豫剧现代小戏的语言以河南方言为基础,保留“中”“咋”“恁”等方言词汇,兼具乡土气息与生活质感,摒弃传统戏文中的文言化表达,采用口语化、生活化的对白与唱词,让人物语言更符合身份与性格,如《村官李天成》中李天成的唱词“咱当干部图个啥?不图不占图个啥”,直白有力,既体现基层干部的朴实,又传递出为民服务的初心。

音乐设计:传统声腔与现代元素融合

音乐是豫剧的灵魂,现代小戏在保留豫剧传统声腔(如豫东调的刚健、豫西调的婉转)的基础上,融入现代音乐元素,例如在配器中加入电子琴、贝斯等乐器,丰富音乐层次;在节奏上借鉴流行音乐的快慢变化,增强表现力,根据剧情需要创作新腔,如《小院风波》中表现年轻人与老年人观念冲突时,采用快节奏的流水板,配合激昂的梆子声,强化戏剧张力。

表演形式:生活化与程式化结合

豫剧传统表演讲究“唱念做打”的程式化,如甩袖、台步、水袖等,现代小戏在保留核心程式的同时,更注重生活化表演,让动作更贴近真实生活,老家河南》中表现农民工返乡,演员的扛行李、擦汗等动作,既保留戏曲的虚拟性(如用台步表现长途跋涉),又融入生活细节,让观众感受到真实感与亲切感。

以下为豫剧现代小戏创作要素简表:

| 创作要素 | 核心要求 | 代表例子 |

|---|---|---|

| 题材选择 | 小切口、大主题,贴近现实生活 | 《辣椒红了》《邻里之间》 |

| 语言风格 | 方言为基础,口语化、生活化 | 《村官李天成》“不图不占图个啥” |

| 音乐设计 | 传统声腔+现代元素,创新配器 | 《小院风波》快节奏流水板 |

| 表演形式 | 程式化+生活化,动作真实自然 | 《老家河南》农民工返乡动作 |

经典豫剧现代小戏案例分析

豫剧现代小戏在长期发展中涌现出一批经典剧目,这些作品以深刻的主题、鲜活的人物和精湛的艺术,成为豫剧现代化的标杆,以下以《倒霉大叔的婚事》和《小院风波》为例进行分析:

《倒霉大叔的婚事》:乡土喜剧与时代精神的融合

该剧是豫剧现代小戏的经典之作,由齐飞编剧,1986年首演,故事发生河南农村,主人公“倒霉大叔”常有福因热心帮人却屡次“倒霉”,在为寡妇魏淑兰牵线搭桥的过程中,引发一系列啼笑皆非的误会,常有福的善良与执着赢得认可,不仅促成魏淑兰的婚事,也化解了邻里矛盾。

艺术特色:

- 喜剧风格:通过“误会法”制造笑点,如常有福好心帮魏淑兰介绍对象,却因口误让对方以为女方“不正经”,引发冲突;魏淑兰的泼辣与常有福的窝形成性格反差,增强喜剧效果。

- 时代印记:作品诞生于改革开放初期,反映了农村思想观念的变迁——魏淑兰敢于追求再婚自由,常有福热心助人,体现了新时代农民的开朗与善良。

- 音乐创新:在豫剧传统声腔中加入河南坠子的旋律,如魏淑兰的唱段“东边日出西边雨”,既保留豫剧的高亢,又融入地方曲艺的婉转,形成独特韵味。

《小院风波》:城市题材的戏曲表达

该剧聚焦城市社区生活,讲述老小区改造中,因加装电梯问题引发邻里矛盾的故事,退休教师张大爷支持加装电梯,方便腿脚不便的邻居;一楼住户李婶因担心采光、噪音强烈反对;年轻租客小王提出“共享电梯”方案,最终促成和解。

艺术特色:

- 现实题材:选取“老旧小区改造”这一社会热点,反映城市化进程中的民生问题,引发观众共鸣。

- 人物鲜活:张大爷的固执与热心、李婶的精明与善良、小王的创新与包容,人物性格立体,贴近生活。

- 舞台呈现:采用转台设计,通过场景切换展现小院的不同视角(张大爷家的阳台、李婶家的客厅),增强戏剧空间感;用灯光区分矛盾爆发时的“冷色调”与和解时的“暖色调”,强化情感表达。

豫剧现代小戏的传承与创新

豫剧现代小戏的持续发展,离不开对传统的坚守与对创新的探索。

传承:坚守豫剧艺术本根

传承是创新的基础,现代小戏需保留豫剧的核心元素:一是“梆子腔”的独特韵味,通过板式变化(如慢板、二八板、流水板)表达不同情绪;二是方言唱词的地域特色,让观众一听便知“这是河南戏”;三是程式化表演的精华,如“甩袖”表示生气、“台步”表现行走,让戏曲语言更具辨识度。

创新:拥抱时代与观众需求

创新是现代小戏的生命力所在,近年来,创作者在多个维度进行探索:

- 题材拓展:从农村、社区延伸到职场、校园,如《程序员的爱情》讲述IT行业的爱情故事,《校园风波》反映学生成长问题,吸引年轻观众。

- 技术赋能:运用LED屏呈现虚拟场景(如《黄河岸边》的黄河激流)、通过直播平台让小戏“云端”演出,打破时空限制。

- 互动体验:部分小戏采用“观众投票决定结局”的形式,如《邻里之间》中让观众选择“和解”或“继续争执”,增强参与感。

发展现状与挑战

当前,豫剧现代小戏在政府扶持、院团推动下取得一定成果,但也面临诸多挑战:

- 观众老龄化:年轻观众对传统戏曲兴趣不足,如何吸引“Z世代”成为关键。

- 创作同质化:部分作品题材重复,缺乏新意,需挖掘更丰富的现实素材。

- 市场萎缩:农村演出减少,城市剧场票价高,导致小戏传播范围受限。

为此,需加强人才培养(如开设现代小戏编剧班)、推动“戏曲进校园”(让学生从小接触豫剧)、利用短视频平台推广(如抖音“豫剧小戏”话题播放量超10亿次),让豫剧现代小戏在新时代焕发新活力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧现代小戏与传统豫剧的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是题材,传统豫剧多历史、神话题材(如《穆桂英挂帅》《花木兰》),现代小戏聚焦现实生活;二是篇幅,传统豫剧多为长篇大戏(2-3小时),现代小戏短小精悍(10-30分钟);三是语言,传统豫剧戏文文雅,现代小戏以口语化、方言化的生活语言为主,更贴近观众。

Q2:如何吸引年轻人关注豫剧现代小戏?

A2:可从三方面入手:一是内容创新,结合年轻人关心的职场、婚恋、网络等话题创作新剧目,如《程序员的爱情》;二是形式创新,融入流行音乐、街舞等元素,或通过短视频、直播等新媒体传播;三是体验创新,开展“豫剧小戏工作坊”,让年轻人参与表演、编剧,增强互动感与代入感。