京剧《打渔杀家》是中国传统戏曲中的经典剧目,其故事改编自清代小说《水浒后传》,同时融入了民间传说与地方戏曲元素,经过京剧艺术的加工提炼,最终成为久演不衰的“水浒戏”代表作,该剧以渔民萧恩父女的抗争故事为主线,深刻反映了封建社会底层百姓反抗压迫的侠义精神,兼具强烈的现实批判性与艺术感染力。

文学来源与故事背景

《打渔杀家》的文学雏形可追溯至明末清初陈忱所著的《水浒后传》,在《水浒后传》第三十七回“李俊等太湖讨债,萧恩父子渔樵遭殃”中,梁山好汉李俊等人在太湖聚义,渔民萧恩因得罪当地土豪,被迫与女儿桂英流落江湖,最终设计杀死仇家,投奔李俊,京剧在此基础上进行了艺术再创作:简化了李俊等人的支线,聚焦萧恩父女的个体命运;强化了“打渔”与“杀家”的核心冲突,突出了“官逼民反”的主题;同时融入了江南水乡的地域风情,使故事更具戏剧张力。

故事设定在北宋末年,梁山好汉多已牺牲或归隐,但社会矛盾依旧尖锐,渔民萧恩(原名萧敬,因避祸更名)与女儿桂英以打渔为生,居住在太湖岸边,当地土豪丁子燮(或作丁自燮)依仗其兄丁郎(在朝为官)的权势,强收“渔税银子”,欺压百姓,萧恩忍无可忍,在女儿桂英的协助下,设计杀死丁子燮及其帮凶,最终父女二人乘船远走,投奔梁山。

主要人物与性格塑造

《打渔杀家》的成功离不开鲜明的人物形象,主要角色性格突出,矛盾冲突集中,为演员提供了广阔的表演空间。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 | 扮演行当 |

|---|---|---|---|---|

| 萧恩 | 渔民,原为梁山好汉 | 侠义隐忍、刚烈果断 | 忍辱送礼、怒杀丁府恶奴、手刃丁子燮 | 老生(或“边边老生”) |

| 桂英 | 萧恩之女 | 孝顺勇敢、机敏果断 | 协助父亲打渔、设计杀家、随父远走 | 旦角(“花旦”或“武旦”) |

| 丁子燮 | 当地土豪,丁郎之兄 | 贪婪霸道、仗势欺人 | 强征渔税、逼迫萧恩送礼、被杀 | 净角(“花脸”) |

| 教师爷 | 丁府帮凶 | 色厉内荏、欺软怕硬 | 上门催债、被萧恩教训、狼狈逃窜 | 丑角(“方巾丑”或“小丑”) |

萧恩是全剧的核心人物,他既有梁山好汉的侠义本色,又有底层百姓的隐忍无奈,开场时,他唱“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”,通过苍凉的唱腔表现内心的愤懑;面对丁府的压迫,他先选择忍辱送礼,却在对方得寸进尺时彻底爆发,最终以“杀家”完成对压迫者的反抗,桂英则突破了传统戏曲中“闺门旦”的柔弱形象,她既能协助父亲打渔,又能参与杀家设计,展现了女性在抗争中的积极作用。

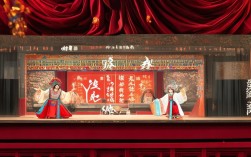

艺术特色与舞台呈现

作为京剧传统剧目,《打渔杀家》充分体现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力,其舞台呈现既有程式化的规范,又有生动的细节刻画。

唱腔设计

剧中唱腔以“西皮”为主,节奏明快,情绪激昂,萧恩的唱段如“恨恶霸逞凶霸渔税银”,通过高亢的唱腔表达对土豪的愤恨;桂英的“老爹爹请上坐女儿有话”则唱腔婉转,体现父女情深,武打场面中,锣鼓点与动作配合紧密,如萧恩与教师爷的“对打”,动作干净利落,凸显人物性格。

表演程式

京剧的“虚拟化”表演在剧中得到充分运用,舞台上以船桨象征渔船,通过演员的划桨动作和身段,表现“打渔”的场景;萧恩“杀家”时,以“甩发”“亮相”等动作,展现其内心的决绝与愤怒,这些程式化的表演,既简化了舞台布景,又赋予观众丰富的想象空间。

地域风情

故事以江南水乡为背景,舞台美术中融入了“蓝布水旗”“渔网”等元素,演员的服饰(如萧恩的短打褶子、桂英的渔家女装)也体现了地域特色,音乐中加入江南小调的元素,增强了故事的乡土气息。

社会意义与传承影响

《打渔杀家》通过渔民与土豪的冲突,深刻揭示了封建社会“官逼民反”的社会现实,萧恩的反抗并非简单的“以暴制暴”,而是在忍无可忍后的正义之举,体现了底层百姓对压迫的反抗精神,父女相依为命的情感线,也为故事增添了温情,使主题更具普遍性。

自清代中叶形成以来,《打渔杀家》成为京剧科班的必修剧目,周信芳、盖叫天、梅兰芳等京剧大师均曾演绎此剧,形成了不同的表演流派,周信芳扮演的萧恩苍劲有力,突出“老生”的唱念功;盖叫天则侧重武打,动作潇洒飘逸;梅兰芳与荀慧生等旦角演员也对桂英形象进行了丰富,使其更具女性魅力,该剧仍是京剧舞台上的常演剧目,并被改编成电影、电视剧等多种形式,影响着一代又一代观众。

相关问答FAQs

Q1:《打渔杀家》中的“打渔”和“杀家”分别指什么情节?

A:“打渔”是故事的开端,指萧恩与女儿桂英以打渔为生,但当地土豪丁子燮强征“渔税银子”,逼迫他们缴纳,萧恩忍无可忍,与女儿在太湖边打渔时,设计教训了上门催债的丁府恶奴。“杀家”则是故事的高潮与结局,指丁子燮不甘受辱,派教师爷再次上门挑衅,萧恩彻底爆发,与女儿合力杀死丁子燮及其帮凶,随后父女二人乘船远走,投奔梁山,这两个情节分别代表了底层百姓的苦难生活与反抗行动,构成了全剧的核心冲突。

Q:为什么《打渔杀家》能成为京剧经典剧目?

A:《打渔杀家》能成为京剧经典,主要有三方面原因:一是主题深刻,通过“官逼民反”的故事,反映了封建社会底层百姓的生存困境与反抗精神,具有强烈的现实意义;二是人物鲜明,萧恩的侠义隐忍、桂英的孝顺勇敢、丁子燮的贪婪霸道等性格特点突出,为演员提供了丰富的表演空间;三是艺术精湛,京剧的“唱念做打”在剧中得到完美融合,程式化的表演与生动的情感表达相结合,既有观赏性又有思想性,使其历经百年仍受观众喜爱。