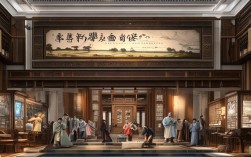

在戏曲表演的学习与实践中,我始终以“传承经典、塑造人物、传递真情”为追求,通过系统训练与舞台实践,逐步夯实专业基础,深化对戏曲艺术的理解,以下从技艺掌握、艺术感悟、实践积累及自我反思等方面进行归纳。

在专业技艺锤炼方面,我注重“四功五法”的扎实训练,唱腔上,先后习得青衣的婉转、花旦的灵动,通过《牡丹亭·游园》的“皂罗袍”掌握昆曲水磨腔的细腻,在《穆桂英挂帅》的“捧印”中练习梆子腔的激昂,能根据行当特点调整气息与音色,做到字正腔圆、情感饱满,念白方面,区分韵白(如《窦娥冤》的控诉念白)与方言白(如《七品芝麻官》的河南话念白),通过绕口令练习吐字清晰度,结合人物身份调整语速与节奏,使念白兼具生活化与戏剧性,身段表演中,水袖功掌握“冲、推、挑、扬”等基本技法,在《天女散花》中实现长绸的飘逸灵动;台步练习中,青衣的“莲步轻移”与老生的“方步沉稳”形成对比,眼神训练强调“眼随手动、手眼身法步”的协调,如在《梁祝·十八相送》中通过眼神流转传递角色的羞涩与不舍,具体掌握程度如下:

| 技艺维度 | 掌握程度 | 实践案例 |

|---|---|---|

| 唱腔控制 | 能独立完成3个行当的基础唱段,气息稳定,情感表达准确 | 《贵妃醉酒》四平调、《红灯记》反二黄 |

| 念白处理 | 韵白字正腔圆,方言白贴近生活,能根据人物调整语气 | 《打金枝》君臣对白、《花为媒》张五可念白 |

| 身段技巧 | 水袖、台步、眼神协调,掌握基础武打动作(如“起霸”片段) | 《霸王别姬》剑舞、《白蛇传》水斗 |

| 人物塑造 | 能分析剧本,结合程式化动作设计角色细节 | 《锁麟囊》薛湘灵从娇纵到慈悲的转变 |

艺术理解上,我深刻体会到戏曲“以形传神、虚实相生”的美学特质,通过研读《中国戏曲史》《角色论》等理论,结合观摩梅兰芳、程砚秋等大师的演出录像,逐渐认识到程式化表演并非束缚,而是提炼生活后的艺术升华,例如在《窦娥冤》中,通过“斩娥”前的跪步、甩发等程式动作,结合眼神的绝望与控诉,将“六月飞雪”的悲愤具象化,让观众在虚拟的舞台调度中感受到真实情感,注重传统与现代的融合,尝试在《新龙门客栈》的改编剧目中融入现代舞蹈元素,增强打斗场面的视觉冲击,同时保留戏曲“唱念做打”的核心,让年轻观众感受到传统艺术的活力。

舞台实践是检验技艺的重要标准,在校期间参与《桃花扇》《西厢记》等10余场毕业演出,饰演主角或重要配角,其中在《赵氏孤儿》中扮演程婴,通过“救孤”一场的颤抖双手、含泪念白,传递出忠义与挣扎的复杂情感,获校级“优秀表演奖”,2023年参与“戏曲进校园”惠民演出12场,在《三岔口》中通过摸黑打斗的夸张动作,向中学生展现戏曲武戏的趣味性,演出后互动中多次被问及“如何练好眼神”,让我意识到普及戏曲文化需从表演细节抓起,在省级戏曲比赛中,通过《李逵探母》的“见母”唱段,以粗犷的唱腔与细腻的身段对比,获青年组二等奖,评委指出“对花脸行当的‘炸音’控制有进步,但情感爆发力可再加强”,这让我更清晰地看到提升方向。

反思成长中,仍存在诸多不足:一是对传统剧目的文化内涵挖掘不够深入,如《长生殿》中历史背景与人物命运的关联,需加强文史知识学习;二是程式化动作的个性化表达不足,有时过于依赖套路,缺乏对人物性格的再创造;三是现代舞台技术的运用尚不熟练,如LED背景与戏曲表演的节奏配合需进一步磨合,未来计划通过每日坚持1小时基本功训练、每月研读1部戏曲理论书籍、参与2-3部经典剧目的复排,在传承中创新,努力成为一名兼具技艺功底与文化修养的戏曲演员。

FAQs

Q1:戏曲表演中如何平衡“程式化”与“人物塑造”的关系?

A:程式是戏曲表演的“语法”,人物是“灵魂”,需先掌握程式规范(如水袖的“冲袖”表现愤怒),再结合人物身份、情感进行个性化调整,牡丹亭》的杜丽娘,闺门旦的“蹑步”程式需结合其大家闺秀的矜持与对爱情的憧憬,眼神中带羞涩,动作显轻盈,让程式成为塑造人物的载体而非束缚。

Q2:年轻戏曲演员如何提升对当代观众的吸引力?

A:需在坚守传统内核的基础上创新表达:一是题材上,可改编历史故事为青春版,或创作反映现代生活的戏曲小品;二是形式上,融入现代音乐、灯光技术,如用多媒体呈现《梁祝》化蝶的梦幻场景;三是传播上,通过短视频平台展示“戏曲妆变过程”“身段挑战”,吸引年轻群体关注,让戏曲从“剧场”走向“生活”。