“惊雷”作为近年来备受关注的文艺IP,其戏曲版与电影版的相继问世,为观众带来了跨越传统与现代的艺术体验,两种改编形式虽同源,却因艺术载体的差异呈现出截然不同的美学风貌,既展现了传统文化的当代生命力,也体现了影视艺术对经典叙事的再创造。

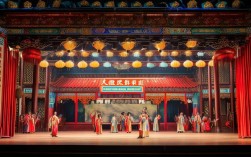

戏曲版《惊雷》深植于传统戏曲的土壤,以“程式化”为核心,将故事内核浓缩于“唱念做打”的精妙演绎中,剧本改编保留了原著中“反抗压迫、追求自由”的主线,但情节更为凝练,如“受困-觉醒-抗争-升华”的四幕结构,契合戏曲“起承转合”的经典范式,唱腔设计上,主创团队为角色量身定制板式:主角在困境中多用【二黄慢板】,低回婉转的唱腔如泣如诉,展现内心的挣扎;觉醒反抗时转为【西皮流水】,节奏明快、高亢激昂,凸显决绝之力,身段表演中,水袖功的运用尤为精妙——“甩袖”表愤怒,“抖袖”示悲泣,“抛袖”显决绝,配合眼神的收放,将抽象情绪具象化,舞台美术遵循“写意”原则,一桌二椅象征环境,灯光以冷暖色区分场景(冷蓝表压抑,暖黄指希望),文场(笛子、琵琶)烘托哀婉,武场(锣鼓、铙钹)强化冲突,让观众在程式中感受人物命运的跌宕。

相较之下,电影版《惊雷》则依托现代影视技术,以“写实性”与“沉浸感”重塑故事,叙事上采用线性叙事辅以插叙,通过闪回交代主角身世,增加反派动机的铺垫,使人物弧光更丰满,视听语言上,特写镜头成为刻画内心的利器——主角握拳时指节的发白、落泪时睫毛的颤动,都被高清镜头捕捉,赋予角色细腻的生命质感,实景拍摄与数字特效的融合是其亮点:江南水乡的烟雨朦胧、古宅的斑驳墙垣营造出真实的时代氛围,而“雷劈妖塔”“幻境重生”等奇幻场景,则通过CGI技术呈现,既有视觉冲击又不失真实感,配乐突破传统民乐的局限,将古筝、箫与交响乐结合,恢弘中带着悲怆,强化了“个体与时代对抗”的主题,电影更注重群像刻画,配角的支线故事(如被裹挟的村民、麻木的看客)丰富了社会背景,使“反抗”不仅是个人行为,更成为时代的呐喊。

两种改编形式的差异,本质是艺术载体特性使然,戏曲以“虚拟”写“真实”,用程式化语言调动观众想象;电影以“具象”传“抽象”,用技术手段构建沉浸体验,但二者在精神内核上高度统一:都赞颂了人性中对自由的渴望,批判了封建礼教的束缚,只是戏曲更侧重“传统美学的当代转化”,电影则更强调“大众叙事的普世共鸣”。

相关问答FAQs

Q1:戏曲版《惊雷》为何选择青衣行当塑造主角?这如何增强角色感染力?

A1:青衣行当多扮演端庄正派、外柔内刚的女性,其唱腔柔美中带刚毅,身段含蓄而富有张力,与主角“看似柔弱实则坚韧”的形象高度契合,通过水袖功、台步等程式化动作,如“跪步”表现挣扎,“甩发”表现绝望,将抽象情绪转化为可视的舞台语言,让观众在传统审美中感受角色命运的悲壮,增强情感共鸣。

Q2:电影版《惊雷》中,雷雨场景的拍摄有哪些技术难点?如何服务于主题表达?

A2:技术难点在于平衡“真实感”与“戏剧性”——需控制雨量、风速避免破坏实景,同时用高速摄影捕捉雨滴细节,用环绕声系统营造雷声的层次感(近雷炸裂、远雷低沉),该场景服务于“压抑中的爆发”主题:雷雨既是自然现象,也象征主角内心的愤怒与觉醒,滂沱大雨冲刷着旧世界的污浊,惊雷劈开黑暗,预示着反抗的必然性,视听冲击强化了主题的感染力。