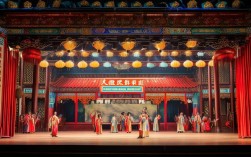

《神马都浮云》作为一首曾风靡网络的流行歌曲,以其轻快的电子节奏、诙谐的歌词和洗脑的旋律成为不少人的“青春记忆”,而歌曲中间穿插的京剧唱段更是其最鲜明的记忆点,这种将传统戏曲与流行音乐大胆融合的创作手法,不仅打破了音乐风格的界限,更成为传统文化“破圈”传播的典型案例。

歌曲由音乐人老猫创作,发行于2011年,正值网络神曲爆发的时期,歌词以“神马都是浮云”为核心,用调侃的语态解构现实生活中的焦虑与浮躁,旋律上则采用了典型的电子舞曲架构,强烈的鼓点和重复的节奏极易带动听众情绪,而在这首充满现代感的歌曲中,突然插入的京剧唱段如“画龙点睛”,让整首作品在听觉上形成了鲜明对比——前半段是直白的流行表达,后半段则突然转入悠扬婉转的戏曲腔调,这种“混搭”既意外又合理,成为歌曲最独特的艺术标签。

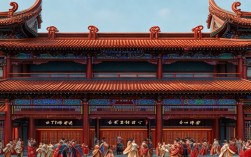

中间的京剧唱段并非随意拼接,而是经过精心设计的,唱词“我本是男儿郎,又不是女娇娥”化用了京剧传统剧目《女起解》中苏白的经典唱段,原作通过细腻的唱腔表现了苏三被冤屈时的悲愤与无奈,而《神马都浮云》中则保留了唱词的核心结构,却用更明快的节奏和略带戏谑的演绎方式,将其从悲剧叙事转化为对“身份”“标签”的调侃,这种改编既保留了京剧的文化基因,又使其更贴合歌曲“放下执念”的主题——无论是“男儿郎”还是“女娇娥”,在“浮云”面前都不过是过眼云烟,从演唱技巧来看,京剧部分的演绎并非由专业京剧演员完成,而是采用了流行唱法与戏曲韵白结合的方式,吐字清晰但少了传统戏曲的程式化腔调,这种“非专业”的处理反而降低了听众的接受门槛,让年轻群体更容易产生共鸣。

这种融合之所以成功,在于创作者对两种音乐特质的精准把握,流行音乐强调节奏感与情绪的直接传递,而京剧则以“唱、念、做、打”为核心,讲究韵味与程式美,在《神马都浮云》中,电子节拍为京剧唱段提供了稳定的节奏框架,使其脱离了传统戏曲的“慢板”限制,更符合现代听众的听觉习惯;而京剧的加入则打破了流行音乐的单一性,用传统艺术的厚重感为“神马浮云”的轻快主题增添了文化深度,两者并非简单的叠加,而是形成了“你中有我、我中有你”的有机整体——当京剧唱段的尾音融入电子音效的回响,当锣鼓点与舞曲鼓点同步加速时,传统与现代不再是对立的两极,而成为相互成就的艺术语言。

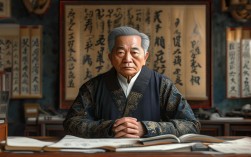

从文化传播的角度看,《神马都浮云》中的京剧元素是一次成功的“破圈”实践,在歌曲流行的年代,京剧对年轻群体而言往往是“老派”“遥远”的代名词,而通过这首网络神曲,许多从未接触过京剧的听众记住了“我本是男儿郎,又不是女娇娥”的唱词,甚至开始主动了解京剧的背景知识,这种“润物细无声”的传播,比刻意的文化普及更有效,也有人认为这种改编是对京剧的“解构”,削弱了传统艺术的严肃性,但事实上,任何文化的发展都需要与时代接轨,京剧若想吸引年轻受众,就必须在保留核心精髓的基础上进行形式创新。《神马都浮云》的尝试或许不够“专业”,但它证明了传统艺术与现代审美并非不可调和,关键在于找到两者之间的“共情点”。

为了更清晰地展示京剧元素与流行音乐的融合特点,可通过下表对比分析:

| 融合维度 | 京剧元素特征 | 流行音乐适配方式 | 艺术效果 | |----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------| | 传统戏文,富含典故与情感 | 保留核心唱词,弱化悲剧叙事 | 主题从“个人悲欢”升华为“人生豁达” | | 旋律节奏 | 板式变化丰富,节奏相对自由 | 融入电子节拍,固定节奏框架 | 增强动感,降低传统戏曲的“听感门槛” | | 演唱风格 | 程式化腔调,讲究字正腔圆 | 流行唱法+戏曲韵白结合 | 保留韵味,贴近大众审美 | | 配器编排 | 以京胡、锣鼓等传统乐器为主 | 传统乐器与电子音效混搭 | 形成“古今碰撞”的听觉记忆点 |

如今回看,《神马都浮云》中的京剧唱段或许只是流行音乐浪潮中的一朵小浪花,但它所代表的“传统+现代”的创作思路,却为文化融合提供了重要启示,当年轻人在KTV里哼唱“神马都是浮云”时,或许会突然想起中间那句京剧唱腔——这便是文化传播最生动的模样:不刻意、不灌输,却在潜移默化中让传统艺术走进生活,成为记忆里不可磨灭的一部分。

相关问答FAQs

Q:《神马都浮云》中的京剧唱段具体出自哪出戏?改编时做了哪些调整?

A:该唱段化用了京剧传统剧目《女起解》中苏白的经典唱词“我本是男儿郎,又不是女娇娥”,原作中苏三通过这句唱词表现女性身份的委屈与无奈,而改编时保留了唱词结构,但将情绪基调从悲愤转为戏谑,同时简化了传统戏曲的拖腔,用更明快的节奏和流行化的演绎方式,使其与歌曲“放下执念”的主题呼应。

Q:这种流行歌曲融合京剧的方式,对传统文化的传播有何实际意义?

A:这种融合通过年轻群体喜闻乐见的流行形式降低了京剧的接受门槛,让原本“小众”的传统艺术进入大众视野,许多听众因歌曲对京剧唱段产生兴趣,进而主动了解戏曲文化,实现了“引流”效果;它证明了传统文化并非一成不变,与现代审美结合后仍能焕发生命力,为文化创新提供了有益参考。