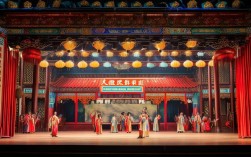

怀邦戏曲,作为流行于河南怀庆府(今焦作地区及周边)的地方剧种,承载着数百年来当地民众的生活智慧与情感记忆,是中原文化的重要组成部分,其历史可追溯至明末清初,在吸收本地民歌、小调及山西梆子、河南梆子等剧种元素的基础上,逐渐形成了独特的艺术风格,早期多被称为“怀调”“怀庆梆子”,20世纪后逐渐定名为“怀梆”,怀梆的唱腔高亢激越又兼具委婉细腻,表演程式严谨且贴近生活,剧目多取材历史故事与民间传说,生动反映了豫北地区的社会风貌与人文精神,深受当地百姓喜爱,被誉为“怀川大地的活化石”。

怀梆戏曲的历史沿革与地域特色

怀梆的萌芽与怀庆府的地理环境、经济文化密不可分,怀庆地处豫晋交界,自古为交通要冲,商贾云集,多元文化在此交融,明代中后期,随着北方梆子腔的兴起,当地艺人结合怀川方言(属中原官话郑曹片)与民间歌舞(如“跑驴”“旱船”),将梆子腔的“硬木梆子”伴奏与本地“小调”“唢呐吹奏”结合,形成了早期的怀梆雏形,清代乾隆年间,怀梆进入发展期,沁阳、博爱、济源等地出现职业戏班,如“老县班”“马杰班”等,常在庙会、节庆时演出,剧目以历史剧为主,如《反徐州》《下河东》等,唱腔已具备“慢板”“二八板”“流水板”等基本板式。

清末民初是怀梆的鼎盛期,怀庆府境内戏班多达数十个,甚至远赴山西、河北等地演出,这一时期,怀梆在音乐上吸收了“蒲剧”“豫剧”的元素,丰富了伴奏乐器(如加入板胡、二胡、月琴),表演上也形成了“生、旦、净、丑”四大行当的完整体系,涌现出“大金牙”(郭软山)、“白菜心”(田发根)等著名艺人,他们的唱腔被百姓传唱,留下了“宁听怀梆《卷筒》,不喝鸡汤炖葱”的民谚。

新中国成立后,怀梆得到政府扶持,1956年成立沁阳县怀梆剧团,整理改编传统剧目《穆桂英挂帅》《秦香莲》等,并创作现代戏《丰收之后》《渡口》等,使怀梆艺术焕发新生,2008年,“怀梆”被列入国家级非物质文化遗产名录,其保护与传承进入新阶段。

怀梆戏曲的艺术特色

怀梆的艺术魅力集中体现在唱腔、表演、音乐和剧目四个方面,既有北方梆子戏的共性,又独具怀川地域的个性。

唱腔:高亢与婉转的融合

怀梆唱腔属“板式变化体”,以“徵调式”为主,旋律跌宕起伏,兼具“山歌”的粗犷与“小调”的细腻,其核心板式包括:

- 慢板:速度舒缓,节奏自由,多用于抒情,如《秦香莲》中秦香莲倾诉冤屈的唱段,拖腔悠长,哀婉动人;

- 二八板:速度中等,节奏规整,是怀梆最常用的板式,叙事性强,如《反徐州》中徐达劝降的唱段,字正腔圆,铿锵有力;

- 流水板:速度较快,节奏明快,多表现紧张或激昂的情绪,如《穆桂英挂帅》中穆桂英点兵的唱段,干脆利落,气势如虹;

- 散板:节奏自由,多用于人物内心独白或场景转换,如《对花枪》中罗成认母的唱段,情感真挚,催人泪下。

怀梆的唱腔讲究“吐字清晰,以情带声”,艺人常通过“擞音”“滑音”“颤音”等技巧表现人物情感,且因方言特点,“尖字音”(如“知、吃、诗”读“zi、ci、si”)与“团字音”的区分,使唱腔更具地方韵味。

表演:程式与生活的结合

怀梆表演注重“唱、念、做、打”的融合,既有戏曲程式化的动作,又融入了怀川民间的生产生活细节。

- 生角(男性角色):文生(如书生)讲究“儒雅”,动作细腻;武生(如将军)注重“功架”,如“蹉步”“鹞子翻身”,模仿古代将士的英姿;

- 旦角(女性角色):青衣(如已婚女性)步幅小,动作稳重,多用水袖表现情绪;花旦(如少女)则活泼灵动,如“碎步”“跳步”,模仿女子梳妆、采桑等生活场景;

- 净角(花脸):通过脸谱(如红脸表忠义、黑脸表刚直)和“架子功”(如“甩发”“髯口功”)表现人物性格;

- 丑角(喜剧角色):动作夸张,语言幽默,常融入怀川方言的歇后语、俏皮话,如“癞蛤蟆跳秤盘——自称个啥”,逗乐观众。

怀梆表演还保留了一些民间绝活,如“翎子功”(武将头上雉鸡毛的甩动技巧)、“扇子功”(文生折扇的开合技巧),增强了舞台观赏性。

音乐:伴奏与唱腔的呼应

怀梆音乐以“文场”和“武场”伴奏为主,文场以板胡为主奏乐器(定弦为“1-5”),辅以二胡、月琴、三弦、笛子等,旋律高亢明亮;武场以“硬木梆子”击节(每拍敲击一次),配合大锣、小锣、铙钹、梆子等打击乐,形成“紧打慢唱”或“慢打紧唱”的节奏对比。“梆子”是怀梆的灵魂乐器,其清脆的“哒、哒”声贯穿始终,奠定了剧种“梆子腔”的基础。

剧目:历史与民间的映照

怀梆剧目丰富,据不完全统计,传统剧目有500余出,可分为“袍带戏”(历史剧,如《封神榜》《三国戏》)、“生活小戏”(民间故事,如《小姑贤》《王定宝借当》)和“公案戏”(清官断案,如《十五贯》《窦娥冤》)三大类,这些剧目多取材于历史演义、话本小说或民间传说,内容上强调“忠孝节义”“惩恶扬善”,贴近百姓道德观念,具有教化意义,反徐州》以元代农民起义为背景,歌颂徐达等人的反抗精神;《秦香莲》则鞭挞陈世美的负心行为,表达民众对正义的追求。

以下是怀梆主要板式及特点简表:

| 板式名称 | 速度 | 节奏特点 | 代表剧目举例 | |

|---|---|---|---|---|

| 慢板 | 60-72拍/分钟 | 散板起,中板收,拖腔多 | 抒情、内心独白 | 《秦香莲》“见皇姑” |

| 二八板 | 80-100拍/分钟 | 2/4拍,强弱规律 | 叙事、对话 | 《反徐州》“劝降” |

| 流水板 | 120拍/分钟以上 | 1/4拍,节奏紧凑 | 紧张、激昂 | 《穆桂英挂帅》“点兵” |

| 散板 | 自由 | 无固定节拍 | 悲愤、哀伤 | 《对花枪》“认母” |

怀梆戏曲的传承与当代价值

尽管怀梆被列入国家级非遗,但其传承仍面临挑战:老艺人老龄化、年轻观众减少、市场萎缩等问题突出,为保护这一剧种,近年来当地采取了多项措施:成立“怀梆保护中心”,整理濒临失传的剧目和唱腔录音;在中小学开设怀梆兴趣班,培养青少年传承人;利用短视频平台推广怀梆选段,吸引年轻群体关注,沁阳市实验小学的“怀梆娃娃剧团”已培养出50余名小演员,他们在校园艺术节和非遗展演中表演的《穆桂英挂帅》选段,深受观众喜爱。

怀梆的当代价值不仅在于其艺术形式,更在于它承载的文化记忆,作为怀川民众的精神纽带,怀梆记录了当地的历史变迁、民俗风情和价值观念,是研究中原地区社会文化的重要载体,通过传承怀梆,既能保护地方戏曲多样性,也能让更多人了解豫北文化的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:怀梆与豫剧(河南梆子)的主要区别是什么?

A1:怀梆与豫剧同属梆子腔剧种,但存在明显差异:一是流行地域不同,怀梆集中于豫北怀川地区,豫剧则流行全省及周边省份;二是唱腔风格不同,怀梆唱腔更“硬朗”,方言味更浓,保留了大量古怀川语音(如“儿化音”轻读),豫剧唱腔则更“华丽”,吸收了更多中原官话标准音;三是伴奏乐器略有差异,怀梆以“硬木梆子”为主,豫剧则多用“软木梆子”,且增加了琵琶、古筝等乐器;四是剧目侧重不同,怀梆传统剧目中历史剧占比更高,豫剧则生活小戏和现代戏更丰富。

Q2:当前怀梆传承面临的最大挑战是什么?如何破解?

A2:最大挑战是“传承断层”——老艺人逐渐离世,年轻一代学习意愿低,导致部分传统剧目和唱腔失传,破解路径需多方发力:一是政策支持,加大非遗保护资金投入,建立传承人补贴机制;二是教育普及,将怀梆纳入地方中小学美育课程,编写简易教材,培养“小戏迷”;三是创新传播,通过短视频、直播等新媒体形式,将怀梆片段改编为“短平快”的通俗内容,吸引年轻观众;四是市场激活,创作反映当代生活的怀梆新剧目,结合文旅开展“怀梆进景区”活动,增强剧种生命力。