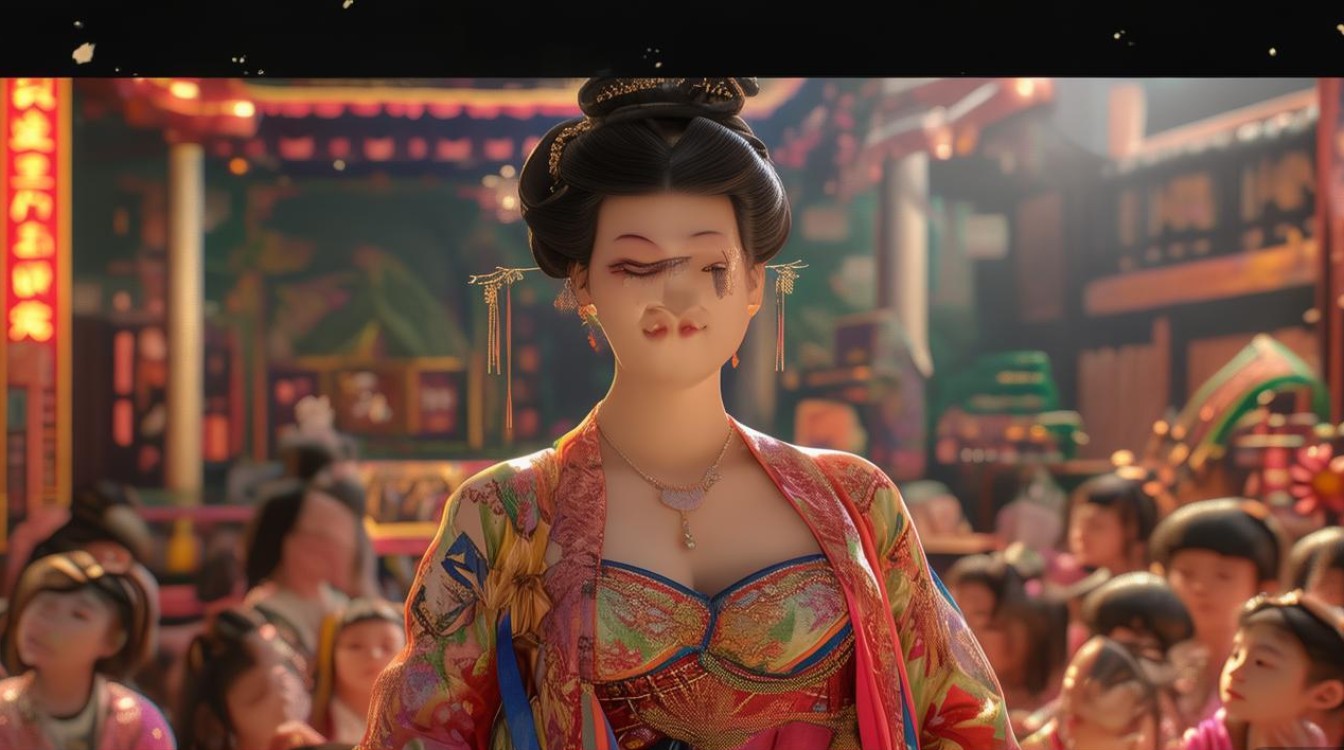

李艳艳,当代戏曲教育领域的重要践行者,现任某高等艺术学院戏曲系副教授,同时担任省级非物质文化遗产传承基地核心讲师,深耕京剧、昆曲等传统戏曲表演与教学二十余载,她自幼师从梅派传人胡文阁、程派名家李世济等戏曲大家,兼具深厚的舞台表演功底与系统的理论素养,曾在《贵妃醉酒》《锁麟囊》等经典剧目中担任主演,获得过中国戏曲“梅花奖”提名、全国青年戏曲演员电视大赛金奖等重要荣誉,从舞台走向讲台后,李艳艳始终秉持“以戏育人、以技立身”的教学理念,致力于让传统戏曲在当代焕发新生。

在教学实践中,李艳艳注重“技艺传承”与“文化浸润”的深度融合,她认为,戏曲教学不仅是程式化动作的模仿,更是对传统文化基因的解码,为此,她构建了“三维教学法”:在“技艺维度”,强调“唱念做打”的扎实训练,要求学生每日练习“毯子功”“把子功”等基本功,并通过“一对一”剧目排练提升表演精度;在“文化维度”,开设戏曲史论、行当解析、服饰脸谱等辅助课程,引导学生理解剧目背后的历史典故与美学思想,例如在教授《霸王别姬》时,不仅教授虞姬的剑舞技巧,还会详解楚汉相背的历史背景与悲剧美学;在“情感维度”,通过“角色体验法”让学生代入人物心境,比如学习《穆桂英挂帅》时,需先了解杨家将的忠烈精神,再通过眼神、身段传递人物的豪迈与柔情,这种教学方法有效避免了“重技轻艺”的教学误区,培养的学生不仅技艺过硬,更具备深厚的文化底蕴。

为适应年轻一代的学习特点,李艳艳在教学中大胆创新,她将AR技术引入身段教学,通过虚拟场景还原《游园惊梦》的园林景观,帮助学生理解“以虚拟实”的戏曲舞台美学;开发“戏曲体验工作坊”,设计脸谱绘制、水袖体验、戏曲唱腔模仿等互动环节,让零基础学生快速感受戏曲魅力;编写《京剧入门图解手册》,用漫画形式解读“云手”“踏步”等程式动作,搭配二维码链接示范视频,降低学习门槛,这些创新举措不仅激发了学生的学习兴趣,更让戏曲教学突破了课堂边界,近年来,她主导的“青春版戏曲进校园”项目已覆盖百余所中小学,累计授课超5000课时,直接接触学生超10万人次,成为当地戏曲普及的标杆项目。

李艳艳的教学成果丰硕,她培养的学生中,有12人获得省级以上戏曲奖项,其中3人进入国家京剧院、北京昆曲剧院等专业院团担任骨干;她指导的原创戏曲小品《校园新声》获全国大学生艺术展演一等奖,将校园生活与戏曲元素巧妙融合;她参与编写的《戏曲表演教学大纲》被多所高校采用,规范了戏曲专业教学体系,她还积极投身戏曲传承与推广,担任地方电视台戏曲栏目嘉宾主持,策划“戏曲文化周”活动,组织青年演员与流行音乐人合作跨界演出,让传统戏曲以更时尚的面貌走进大众视野。

在教学理念与方法上,李艳艳的核心观点可通过下表清晰呈现:

| 维度 | 核心目标 | 实施方法 |

|---|---|---|

| 技艺传承 | 夯实表演基础,掌握程式规范 | 每日基本功训练、剧目精排、名家示范课、舞台实践 |

| 文化浸润 | 理解戏曲内涵,传承文化基因 | 戏曲史论课程、行当美学解析、历史背景讲解、经典剧目文本细读 |

| 创新融合 | 适应时代需求,拓展受众群体 | AR/VR技术辅助教学、跨界合作演出、短视频内容创作、校园戏曲社团扶持 |

面对当前戏曲传承的挑战,李艳艳始终充满热情,她曾说:“戏曲不是博物馆里的标本,而是流动的活水,只要找到与当代人对话的方式,就能永远年轻。”这种信念支撑着她在教学一线不断探索,既坚守传统戏曲的根与魂,又勇于拥抱创新与变化,为传统戏曲的薪火相传培养了新一代传承人。

相关问答FAQs

Q1:李艳艳老师在教学中最注重培养学生的哪些能力?

A1:李艳艳老师最注重培养学生的“三力”:一是“定力”,即扎实的基本功和严谨的艺术态度,要求学生日复一日练习“四功五法”,杜绝浮躁;二是“悟力”,即对戏曲文化的理解与转化能力,通过历史背景、人物性格分析,引导学生将程式动作内化为情感表达;三是“创力”,即在传统基础上的创新能力,鼓励学生在剧目中加入符合当代审美的元素,如对传统服饰进行适度改良、融入现代舞台技术等,让戏曲既有“老味道”又有“新活力”。

Q2:面对年轻人对戏曲兴趣减弱的现象,李艳艳老师有哪些应对策略?

A2:针对年轻人兴趣减弱的问题,李艳艳老师采取“三破”策略:一是“破圈层”,通过短视频平台开设“戏曲小知识”栏目,用流行语言解读戏曲典故,如“京剧中的‘甩发功’有多丝滑?”等内容,单条视频最高播放量超500万;二是“破门槛”,降低体验难度,设计“15分钟学会京剧腔”“DIY脸谱”等轻量化课程,让年轻人快速获得成就感;三是“破距离”,组织“戏曲进直播间”活动,邀请青年演员与网友实时互动,解答“戏曲为什么这么慢”“水袖为什么这么长”等疑问,让戏曲从“高台教化”变为“身边的艺术”,逐步消除年轻人的陌生感。