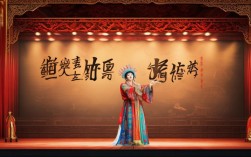

京剧作为中国传统文化的瑰宝,历经两百余年发展,形成了独特的艺术体系和文化内涵,当前,国内京剧发展正处于传统传承与现代创新交织的关键时期,既面临文化生态变迁带来的挑战,也迎来政策支持与时代机遇共存的转型期,从传承体系、创新实践、受众拓展到政策赋能,京剧的发展现状呈现出多元共生的复杂图景,其未来走向关乎传统文化的当代生命力。

传承体系:根基与新生并存的“人才梯队”

京剧的传承依赖“活态延续”,而人才梯队建设是核心,当前,京剧传承已形成“老中青”三代同堂的格局:以尚长荣、李世济等已故或健在的“表演艺术家”为代表的老一辈,奠定了流派艺术的根基;以于魁智、李胜素、王蓉蓉等“中坚力量”为核心的中年演员,既承袭传统又推动舞台实践;以国家京剧院、北京京剧院等院团的青年演员(如张火丁弟子江汁、王珮瑜团队中的新生代)为代表的“新生代”,则在创新中探索传统与现代的平衡。

在传承机制上,官方与民间形成合力,国家级非遗项目“京剧”的保护体系持续完善,截至2023年,国家级京剧非遗传承人共139人,省级传承人超500人,覆盖老生、旦角、净行、丑行等各行当,院校教育方面,中国戏曲学院、上海戏剧学院戏曲学院等专业院校构建了“中专-本科-硕士”的人才培养链条,2023年戏曲院校京剧专业招生人数达1200余人,课程设置涵盖传统剧目(如《霸王别姬》《贵妃醉酒》)、基本功(唱念做打)、理论课程(戏曲史、声腔学)等,院团“传帮带”制度深化,如国家京剧院的“名家收徒计划”、北京京剧院的“青年演员培养工程”,通过“一对一”教学、传统剧目复排等方式,确保流派技艺的精准传递。

传承体系仍存在隐忧,传统剧目的完整传承面临挑战,部分濒危剧目(如《戏凤》《穆柯寨》等因行当不全、技巧复杂而较少上演)缺乏系统整理;青年演员的“市场竞争力”不足,部分青年演员虽功底扎实,但缺乏舞台实践机会和个性化艺术风格,导致“人才断层”风险犹存,以下是京剧传承体系核心数据概览:

| 项目 | 数量 | 说明 |

|---|---|---|

| 国家级京剧非遗传承人 | 139人 | 覆盖各行当,平均年龄超70岁 |

| 戏曲院校京剧专业年招生 | 1200余人 | 中国戏曲学院占比约60%,其中旦角、老生招生比例最高 |

| 重点京剧院团数量 | 20余家 | 其中国家级3家(国家京剧院、中国京剧院、北京京剧院),省级17家 |

| 青年演员培养计划 | 50余个 | 包括“名家收徒”“青年演员展演”等项目,年均投入资金超2亿元 |

创新实践:传统与现代的“融合探索”

面对当代审美需求,京剧在内容、形式、传播等维度展开创新,试图打破“古老”“小众”的刻板印象,在剧目创作上,新编历史剧和现代戏成为重要突破口:经典新编剧目持续焕发生机,如国家京剧院的《赤壁》(改编自《三国演义》)、上海京剧院的《曹操与杨修》(深化历史人物心理),既保留京剧的唱腔、程式,又融入现代叙事视角;现实题材京剧涌现,如现代戏《党的女儿》《西安事变》《社区书记》等,以京剧艺术讲述当代故事,拓展了题材边界。

舞台呈现上,传统美学与现代技术融合,灯光、舞美、多媒体技术的应用增强了视觉冲击力:如京剧《王者俄狄》借鉴古希腊悲剧元素,通过旋转舞台、LED背景呈现神话意境;京剧《杜甫》运用投影技术将诗句转化为动态画面,强化“诗史互文”,音乐创新方面,在保留西皮二黄声腔的基础上,尝试融入交响乐、电子音乐元素,如京剧《智取威虎山》2023年复排版加入电子合成器,增强年轻观众的听觉体验。

传播方式上,“破圈”成为关键词,短视频平台成为京剧传播新阵地:抖音“京剧”话题播放量超500亿次,王珮瑜、李军等演员通过“京剧小课堂”“剧情解读”等内容吸引年轻粉丝;直播平台兴起“云看戏”,国家京剧院“空中剧院”系列演出单场观看量超百万人次;跨界合作频现,京剧与流行音乐(如歌手龚琳娜的京剧新唱《武家坡》)、动漫(如京剧动画《三岔口》)、游戏(如《王者荣耀》京剧皮肤)结合,拓宽了受众场景。

受众拓展:从“小众坚守”到“年轻破圈”

京剧的受众结构正经历从“中老年为主”向“全龄覆盖”的转型,传统受众方面,中老年观众仍是院团演出的核心群体,2023年全国京剧剧场演出中,50岁以上观众占比达65%,他们对经典剧目(如《四郎探母》《锁麟囊》)有深厚情感,更注重“流派纯正”和“传统韵味”。

年轻受众成为增长引擎,数据显示,18-35岁观众占比从2018年的18%升至2023年的38%,高校成为重要阵地:清华大学、北京大学等200余所高校成立京剧社团,年均举办“京剧进校园”活动超5000场;年轻观众的参与方式更多元,除了线下观演,还通过“京剧妆造体验”“戏曲妆仿妆”等潮流文化形式接触京剧,小红书“京剧”相关笔记超300万篇,京剧妆容”“京剧穿搭”等内容成为年轻女性关注热点。

地域分布上,京剧受众呈现“核心区辐射全国”格局,北京、上海、天津等传统京剧重镇仍是演出密集区(2023年三地京剧演出场次占全国40%),通过“京剧进基层”“文化惠民工程”,京剧在二三线城市及乡村的覆盖率提升,2023年县级剧场京剧演出超2万场,惠及观众超千万人次。

政策赋能:文化生态的“培育土壤”

国家层面的政策支持为京剧发展提供坚实保障。“十四五”文化发展规划明确提出“实施戏曲振兴工程”,将京剧作为重点扶持剧种,2021-2023年中央财政投入京剧专项经费超15亿元,用于剧目创作、人才培养、院团建设等,地方层面,北京、江苏、上海等地出台《京剧保护传承实施意见》,例如北京设立“京剧发展基金”,每年投入1亿元支持青年演员创作和演出;江苏推行“京剧名家工作室”制度,给予传承人专项经费和场地支持。

文化设施建设加速推进,全国建成专业京剧剧场30余座,如国家大剧院、上海天蟾逸夫舞台等成为京剧演出核心阵地;数字化保护工程启动,“京剧数字资源库”收录经典剧目影像超5000部,传统剧本、脸谱、服饰等数字化超10万件,为传承提供技术支撑。

挑战与展望:在守正创新中“行稳致远”

尽管发展态势向好,京剧仍面临多重挑战:一是传统与现代的平衡难题,部分创新剧目因过度追求“形式新颖”而弱化京剧本体特征,引发“传统失真”争议;二是市场机制不完善,商业演出占比低(2023年京剧商业演出仅占总场次30%),院团依赖政府补贴,市场化运营能力不足;三是国际影响力有限,相较于西方歌剧、音乐剧,京剧在海外的认知度仍需提升。

京剧发展需坚持“守正创新”路径:守正,即坚守京剧的核心美学精神——程式化表演、写意化表达、声腔韵律,通过“濒危剧目抢救”“流派传承人扶持计划”夯实传统根基;创新,则需在内容上贴近当代生活,形式上融合新技术,传播上贴近年轻群体,让京剧成为“活态传承”的传统文化符号,正如京剧表演艺术家张火丁所言:“京剧不是博物馆里的文物,而是流动的河流,只有不断汇入时代的活水,才能奔流不息。”

相关问答FAQs

Q1:京剧如何吸引更多年轻人参与?

A1:吸引年轻人需从“内容贴近”和“体验升级”入手,创作更多年轻人关注的题材,如青春版京剧、国潮京剧(结合动漫、游戏IP),用现代语言解读传统故事;创新互动体验,如在短视频平台开设“京剧挑战赛”(如“京剧身模仿”“京剧唱腔接力”),在高校举办“京剧工作坊”(体验脸谱绘制、身段学习),降低参与门槛,借助明星效应,邀请年轻偶像参与京剧推广(如演唱会融入京剧元素),扩大影响力。

Q2:当前京剧发展面临的最大挑战是什么?

A2:最大挑战是“传统传承的可持续性”与“市场化生存能力”的矛盾,老艺术家逐渐退出舞台,青年演员的传承深度不足,部分传统技艺面临失传;京剧演出市场依赖政府补贴,商业演出票房有限,院团缺乏市场化运营能力,难以形成“自我造血”机制,解决这一问题需双管齐下:加强传承体系建设(如建立“传统剧目数据库”,鼓励老艺术家收徒传艺),同时推动市场化改革(如引入社会资本合作开发京剧衍生品,打造“京剧+”文旅项目),平衡公益属性与市场活力。