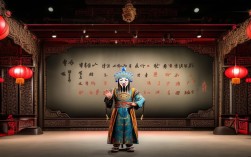

在中国传统戏曲的璀璨星河中,君臣关系的书写始终占据着核心位置,大臣与皇帝,作为权力结构中最具张力的两极,他们的互动交织着忠奸博弈、伦理困境与人性挣扎,成为戏曲家演绎家国兴衰、拷问道德底色的永恒母题,从元杂关汉卿的《赵氏孤儿》到清代京剧《铡美案》,从文臣的“死谏”到武将的“兵谏”,君臣戏不仅塑造了一批深入人心的舞台形象,更折射出传统政治文化中“君权天授”与“民心向背”的深层矛盾,成为观察中国社会权力运作与伦理秩序的独特镜像。

君臣戏的核心冲突:伦理与权力的博弈

戏曲中的君臣关系,本质上是“忠君”与“爱民”、“君权”与“臣节”的二元对立与调和,传统儒家伦理强调“君为臣纲”,要求臣子“忠君爱国”,但现实中,昏君当道、奸臣弄权的局面屡见不鲜,迫使臣子陷入“忠”与“奸”、“生”与“死”的抉择,这种冲突在戏曲中往往通过三种典型模式展开:

一是“死谏模式”,以《赵氏孤儿》中的程婴、《打金枝》中的郭子仪为代表,程婴为保存忠良血脉,不惜牺牲亲子,忍辱负重十五年,最终在晋悼公面前揭露屠岸贾罪行,完成了对“忠义”的终极诠释;郭子仪作为平定安史之乱的功臣,面对唐代宗与金枝公主的家庭矛盾,始终以“君臣有别”自守,既维护皇权尊严,又保全家族荣光,体现了传统士大夫“外儒内法”的处世智慧。

二是“诤谏模式”,以《铡美案》中的包拯、《将相和》中的蔺相如为代表,包拯不畏皇权威压,毅然铡杀驸马陈世美,其“王子犯法与庶民同罪”的呐喊,打破了“刑不上大夫”的等级特权,寄托了民间对“法大于君”的理想化期待;蔺相如以“先国家之急而后私仇”的胸襟,对廉颇“负荆请罪”的包容,则展现了“文臣相和”的政治智慧,化解了将相失和的危机。

三是“叛君模式”,以《逼上梁山》中的林冲、《连环计》中的王允为代表,这类角色多因君主昏聩、奸臣迫害,从“忠臣”沦为“反贼”,其悲剧性根源在于“君权异化”——当皇权沦为满足私欲的工具,臣子的“忠”便失去了道德根基,林冲的“逼上梁山”正是对“官逼民反”的血泪控诉。

经典剧目中的君臣形象谱系

通过梳理经典剧目,可以发现君臣戏的人物塑造呈现出鲜明的“类型化”与“个性化”特征:

| 剧目 | 主要人物(大臣) | 主要人物(皇帝) | 冲突核心 | 主题思想 |

|---|---|---|---|---|

| 《赵氏孤儿》 | 程婴(草泽医生) | 晋灵公/晋悼公 | 忠义存续 vs 奸臣专权 | 舍生取义、道德救赎 |

| 《铡美案》 | 包拯(开封府尹) | 宋仁宗 | 法理公正 vs 皇权特权 | 秉公执法、正义至上 |

| 《长生殿》 | 杨国忠(右相) | 唐玄宗 | 外戚专权 vs 君主沉迷 | 红颜祸水、误国警示 |

| 《打金枝》 | 郭子仪(汾阳王) | 唐代宗 | 功臣尊严 vs 皇权尊严 | 君臣相得、礼法平衡 |

| 《十五贯》 | 况钟(苏州知府) | 明成祖(隐线) | 察情明冤 vs 官僚腐败 | 民本思想、吏治清明 |

在这些剧目中,大臣形象被赋予了鲜明的道德符号:程婴代表“小人物的大忠”,以平民身份践行“士为知己者死”的古老信条;包拯化身“青天大老爷”,其“黑脸”与月牙纹成为正义的图腾;郭子仪则被塑造成“完人典范”,既有“功盖天下而不居”的谦逊,又有“君要臣死,臣不得不死”的愚忠,而皇帝形象则更具复杂性:唐玄宗既是“爱情圣主”,也是“误国昏君”;宋仁宗既有“仁德”之名,也难逃“庇护特权”之责;晋悼公从“昏聩少年”成长为“明君”,体现了戏曲对“君主自我救赎”的期待。

艺术手法:冲突强化与符号象征

戏曲家通过高度凝练的艺术手法,将君臣冲突推向极致,在唱腔设计上,大臣的“忠谏”多用高亢激越的【西皮导板】【快板】,如包拯唱“包龙图打坐在开封府,尊一声驸马爷细听端的”,字字铿锵,彰显其刚正不阿;皇帝的“昏聩”则多用低沉婉转的【二黄慢板】,如唐玄宗唱“春风似旧花容改,夜雨阑珊梦境迷”,流露其沉迷情感的无奈,在脸谱运用上,奸臣(如曹操、秦桧)多勾白脸,象征奸诈;忠臣(如关羽、包拯)多勾红脸或黑脸,象征忠义;皇帝则不勾脸,以“真容”示人,暗示其“天命所归”的权威。“道具”也成为符号象征:包拯的“铡刀”代表法理的威严,程婴的“药箱”承载忍辱负重的秘密,郭子仪的“朝笏”象征君臣礼仪的纽带。

文化内涵:传统政治伦理的镜像与反思

君臣戏的本质,是对传统政治伦理的具象化演绎,其一,“忠君”与“爱国”的统一:在封建时代,“忠君”是“爱国”的前提,如岳飞“精忠报国”的“忠”字旗,既是效忠宋高宗,也是捍卫南宋政权;但戏曲也通过“文死谏,武死战”的悲剧,反思“愚忠”的局限性——程婴的牺牲虽保全了赵氏孤儿,却也暴露了君主制度的腐朽,其二,“民本”思想的隐晦表达:包拯铡陈世美、况钟平冤狱,本质上是通过“为民请命”来限制君权,折射出“民为贵,社稷次之,君为轻”的儒家民本思想在民间的渗透,其三,“权力异化”的警示:《长生殿》中杨国忠因“妹受君宠”而专权,最终导致“安史之乱”,揭示了权力与欲望的共生关系;而《打金枝》中唐代宗对郭子仪的“宽容”,则展现了“开明君主”的理想形态——既维护皇权,也尊重臣节。

相关问答FAQs

Q1:传统戏曲中“忠臣”形象的塑造有哪些共性?

A1:传统戏曲中的“忠臣”形象通常具有三重共性:一是道德上的“完美性”,如包拯“日断阳、夜断阴”的明察秋毫,郭子仪“七子八婿满床笏”的福寿双全,被塑造成“忠、孝、节、义”的集大成者;二是行为上的“抗争性”,面对奸臣陷害、君主昏聩,多选择“死谏”或“诤谏”,以牺牲个人利益换取正义;三是身份上的“平民性”,许多忠臣出身草泽(如程婴、况钟),其“逆袭”故事寄托了民间对“清官政治”的期待,但共性中也存在差异:文臣重“谏”,武将重“忠”,前者如魏徵“犯颜直谏”,后者如岳飞“精忠报国”,体现了不同阶层对“臣节”的理解。

Q2:当代戏曲改编中,君臣关系叙事有哪些新变化?

A2:当代戏曲改编中,君臣关系叙事呈现出“去脸谱化”“人性回归”和“现代视角”三大新变化,一是打破“忠奸二元对立”,如新版《赵氏孤儿》中程婴的“复仇”动机被强化,不再是单纯的“忠义”,而是对“权力暴力”的反抗;二是挖掘皇帝的“人性困境”,如《大唐贵妃》中的唐玄宗,不再被简单标签为“昏君”,而是展现其作为“帝王”与“爱人”的双重挣扎;三是引入现代价值观,如《新铡美案》中,包拯的“执法”被赋予“程序正义”内涵,陈世美的“欺君”背后,也隐含对“门第观念”的批判,这些变化既保留了戏曲的传统韵味,又注入了现代人对权力、伦理的反思,使古老题材焕发新生。