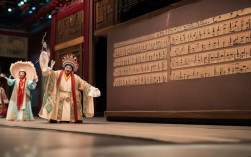

戏曲伴奏是戏曲艺术不可或缺的组成部分,它如同戏曲的“骨架”与“灵魂”,以丰富的乐器组合和精准的节奏把控,支撑起唱腔、念白与表演的完整呈现,从文场的悠扬婉转到武场的铿锵激越,不同乐器交织出千变万化的音乐语境,为戏曲人物的情感表达、剧情推进和氛围营造注入了鲜活的生命力,所谓“戏曲伴奏大全”,便是对这一庞大音乐体系的系统梳理,涵盖乐器种类、剧种特色、功能作用等核心维度,下面将从多个角度展开详细解读。

戏曲伴奏的构成:文场与武场的协同

戏曲伴奏通常分为“文场”与“武场”两大类别,二者相辅相成,共同构建起戏曲音乐的立体空间。

文场以管弦乐器为主,负责唱腔的旋律伴奏、场景音乐的铺陈以及人物情感的细腻刻画,其乐器选择因剧种而异,但核心功能始终是“托腔保调”——既要贴合唱腔的旋律走向,又需通过润腔、加花等技巧丰富音乐层次,让唱腔更具表现力,京剧文场以京胡为核心,辅以京二胡、月琴、弦子、笛子、唢呐等,形成“胡琴为主,竹管为辅”的配置;而越剧文场则以二胡为主,搭配琵琶、扬琴、洞箫等,更显柔美婉转。

武场则以打击乐器为主,被誉为戏曲的“指挥中心”,它通过板、鼓、锣、钹等乐器的组合,掌控戏曲的节奏、速度、力度,同时烘托戏剧冲突、渲染舞台气氛,武场的“鼓板”(由板鼓和板组成)是灵魂乐器,鼓师通过鼓点、手势引导全场节奏,配合演员的念白、身段、武打等表演,形成“无鼓不成戏”的行业共识,京剧武场中的“急急风”用于紧张追逐场面,“四击头”则配合角色亮相,极具戏剧张力。

主要伴奏乐器详解(文场与武场分类)

为更直观呈现戏曲伴奏的乐器体系,以下通过表格分类列举核心乐器的音色特点、核心作用及代表剧种:

| 类别 | 乐器名称 | 音色特点 | 核心作用 | 代表剧种 |

|---|---|---|---|---|

| 文场 | 京胡 | 高亢嘹亮,穿透力强 | 京剧主奏乐器,托腔保调,塑造人物性格 | 京剧、徽剧 |

| 板胡 | 明亮热烈,略带沙哑 | 梆子腔主奏,强化节奏感,表现激昂情绪 | 豫剧、秦腔、河北梆子 | |

| 二胡 | 柔美深沉,抒情性强 | 越剧、黄梅戏主奏,辅助唱腔,渲染抒情氛围 | 越剧、黄梅戏、沪剧 | |

| 笛子 | 清脆悠扬,灵动婉转 | 昆曲、越剧伴奏,描绘场景,增添文人气息 | 昆曲、越剧、婺剧 | |

| 唢呐 | 高亢嘹亮,气势磅礴 | 用于武戏、喜庆场面,表现热烈或悲壮情绪 | 京剧、豫剧、山西梆子 | |

| 琵琶 | 珠圆玉润,颗粒感强 | 丰富和声,点缀旋律,增强音乐层次 | 昆曲、越剧、粤剧 | |

| 武场 | 板鼓 | 清脆响亮,节奏精准 | 指挥全场,掌控速度、力度,引导表演节奏 | 所有剧种(京剧称“鼓师”) |

| 大锣 | 浑厚雄壮,震撼力强 | 烘托气氛,表现紧张、威严、喜庆等情绪 | 京剧、豫剧、川剧 | |

| 小锣 | 清脆明亮,轻快灵活 | 配合念白、身段,表现诙谐、紧张等细节 | 京剧、越剧、黄梅戏 | |

| 铙钹 | 铿锵有力,金属质感强 | 增强节奏厚度,用于武打、高潮场面 | 京剧、粤剧、秦腔 | |

| 梆子 | 短促清脆,节奏鲜明 | 梆子类剧种节奏基础,强化律动感 | 河北梆子、河南梆子、山东梆子 |

不同剧种的伴奏特色

中国戏曲剧种繁多,各剧种因地域文化、语言声调、表演风格的不同,伴奏特色也呈现出鲜明差异。

- 京剧:伴奏体系成熟严谨,文场以京胡为核心,形成“西皮”“二黄”两大声腔的伴奏范式;武场“锣鼓经”丰富,如“长锤”“闪锤”等数十种鼓点,精准配合表演程式,尽显“国剧”气度。

- 越剧:文场以二胡为主,辅以琵琶、扬琴,旋律柔美流畅,多采用“主旋律加花”手法,与越剧“才子佳人”的题材和婉转唱腔高度契合;武场打击乐相对柔和,以小锣、板鼓为主,不喧宾夺主。

- 豫剧:板胡是文场灵魂,音色高亢激昂,梆子(木梆)与武场打击乐配合紧密,形成“紧打慢唱”的独特节奏,凸显中原文化的豪放与质朴。

- 黄梅戏:伴奏风格清新明快,文场以高胡、二胡为主,笛子、琵琶点缀其间;武场锣鼓点简洁,常用“花梆子”等节奏,与黄梅戏的乡土气息和通俗唱腔相得益彰。

- 昆曲:被誉为“百戏之祖”,伴奏以“曲笛”为核心,音色清雅悠远,辅以笙、三弦、琵琶等,讲究“一字数腔”,旋律细腻婉转,尽显文人雅乐的精致。

伴奏与表演的“共生关系”

戏曲伴奏并非简单的“背景音乐”,而是与表演深度融合的“第二语言”,它通过“托、保、带、领”四大功能,与演员形成默契互动:

- 托:即托住唱腔,通过和声、伴奏音型填补唱腔空白,让旋律更丰满;

- 保:即保证节奏,确保唱腔、念白、身段的节奏准确,尤其在“散板”“摇板”等自由板式中,需靠伴奏“兜”住节奏;

- 带:即带动情绪,通过音乐速度、力度的变化引导演员情感,如悲愤时用低沉旋律,喜悦时用明快节奏;

- 领:即引领表演,武场锣鼓点直接提示演员动作,如“起霸”前用“四击头”,“走边”时用“小锣抽头”。

现代戏曲伴奏的创新与发展

随着时代发展,戏曲伴奏在保留传统精髓的基础上,不断融入现代音乐元素,新编历史剧《曹操与杨修》在文场中加入电子合成器,丰富音色层次;演唱会形式的“戏曲音乐剧”则融合交响乐编制,扩大戏曲音乐的感染力,这些创新既保留了戏曲的“根”,又让古老艺术更贴近当代观众,为戏曲传承注入新活力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲伴奏中“文场”和“武场”如何配合?

A1:文场与武场的配合讲究“你中有我,我中有你”,文场负责旋律铺陈时,武场以轻柔的打击乐(如小锣、板鼓)点缀节奏,避免喧宾夺主;在武打、高潮等场面,武场则以密集的锣鼓点主导节奏,文场乐器(如唢呐)加入强奏旋律,形成“文武兼备”的震撼效果,例如京剧《三岔口》中,文场唢呐与武场锣鼓配合,将打斗的紧张感推向高潮。

Q2:为什么不同剧种的戏曲伴奏风格差异很大?

A2:差异主要源于三方面:一是地域文化,如北方剧种(秦腔、豫剧)伴奏高亢粗犷,南方剧种(越剧、昆曲)细腻婉转,与北方豪放、南方温婉的文化性格相关;二是语言声调,唱腔需贴合方言的四声调值,伴奏乐器和旋律也需与之适配,如粤语粤剧伴奏以高胡、椰胡为主,贴合粤语的高低起伏;三是表演形式,如京剧的“唱念做打”并重,伴奏需兼顾程式化节奏,而黄梅戏以“载歌载舞”为主,伴奏更轻快灵活。