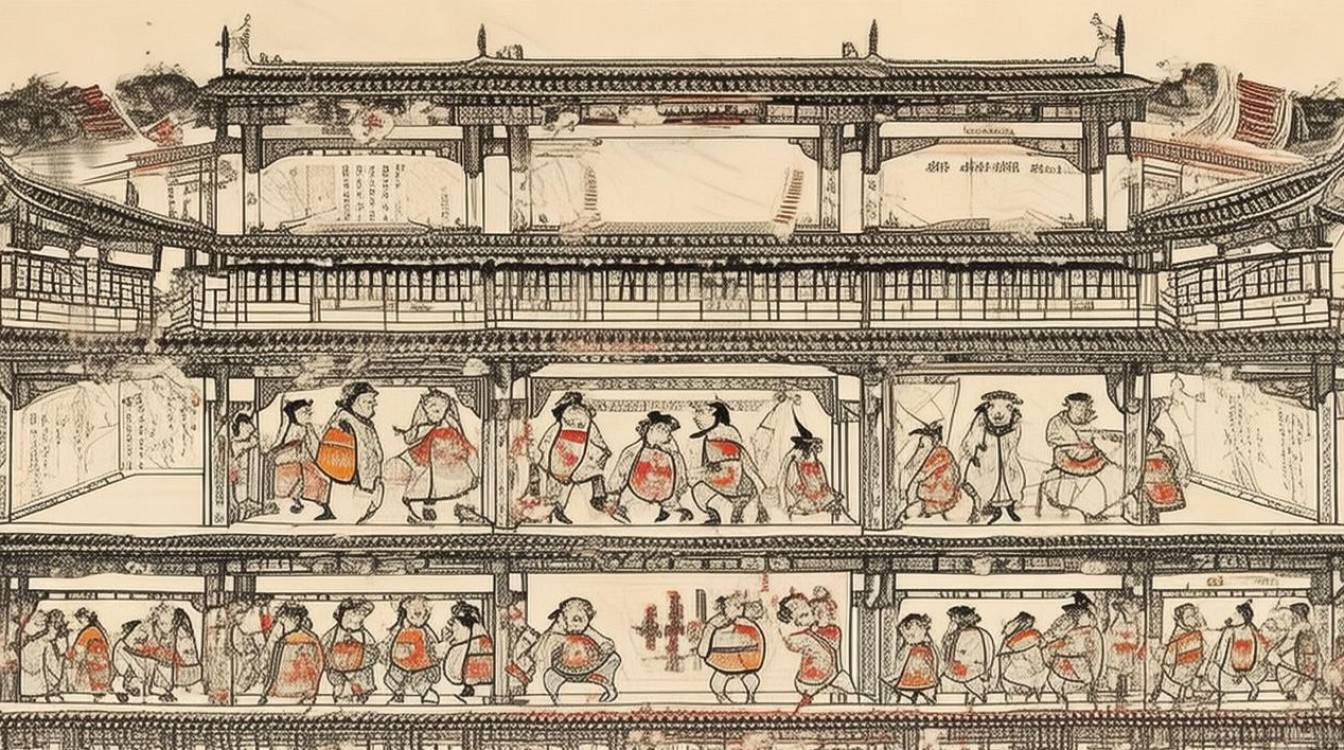

晋剧作为山西地方戏曲的代表,距今已有两百余年历史,其高亢激越的唱腔、细腻传神的表演、丰富多样的扮相,构成了独特的艺术魅力。“晋剧戏曲百描图稿”正是以绘画形式对晋剧艺术进行的系统性视觉记录,它不仅是对舞台瞬间的凝固,更是对晋剧文化基因的深度解码,为这一国家级非物质文化遗产的传承与传播提供了生动的图像载体。

图稿的核心价值在于对晋剧艺术细节的精准捕捉,从角色行当来看,晋剧分生、旦、净、丑四大行当,每个行当又细分多个门类,百描图稿需通过线条与色彩展现其差异,以生行为例,老生注重“庄”,图稿中常突出其苍髯、蟒袍、厚底,面部皱纹需刻画出历经世事的沉稳;小生则重“俊”,如雉尾生头上的雉尾翎要画出灵动飘逸,眼神需带英气,服装中的箭衣褶纹需体现身形的挺拔,旦行中的青衣以“端”为美,图稿中水袖的垂感、发髻的整齐、眼神的含蓄缺一不可;花旦则突出“俏”,服饰上的刺绣纹样要繁复精致,动作如“碎步”“甩帕”需通过动态线条展现轻盈,净行的“夸张”是关键,图稿中脸谱的勾画需浓墨重彩,如包公的黑脸月牙、关羽的红脸凤眼,色彩对比强烈,线条粗犷有力,凸显人物性格;丑行的“诙谐”则通过面部表情的微雕和服饰的不对称设计实现,如方巾丑的鼻梁白、茶衣丑的补丁细节,均需在图稿中生动呈现。

服饰道具是晋剧艺术的重要符号,百描图稿对其材质、纹饰、佩戴方式的记录极为考究,晋剧服饰分蟒、靠、帔、褶、衣五大类,每一类的纹样皆有讲究:帝王蟒袍绣“五爪金龙”,将帅靠旗饰“猛兽纹”,平民素褶则多用“水纹”“云纹”,图稿需通过不同线条表现质感,如蟒袍的金线刺绣需用“钉头鼠尾描”突出立体感,靠旗的绒球装饰需用“铁线描”体现挺括,道具方面,马鞭的皮革纹理、扇骨的雕花细节、刀枪的刃口寒光,均需精准描绘,以“翎子功”为例,武将头盔上的雉尾翎在图稿中不仅要画出静态的形态,还需通过线条的走向暗示其动态,如“挑翎”“绕翎”时的弧度与力度,让观众通过图像感受到舞台上的视觉冲击。

经典剧目的场景定格是百描图稿的另一重要内容,晋剧传统剧目如《打金枝》《蝴蝶杯》《辕门斩子》等,其场景设计融合了山西民俗与传统文化元素,图稿需通过背景与人物的呼应营造氛围,如《打金枝》中的宫廷场景,需画出金殿的柱础、台阶、宫灯,人物服饰的华丽与环境的庄重相得益彰;《蝴蝶杯》中的“游湖”场景,则需突出湖水的波纹、柳枝的摇曳,田玉川与胡凤莲的衣袂飘飘需与自然景物融为一体,体现戏曲“虚实相生”的美学特征,表演程式中的“手眼身法步”也是图稿重点,如“兰花手”的指尖弧度、“亮相”的身躯角度、“趟马”的马步姿势,均需通过动态捕捉,让静态图像承载起戏曲的韵律之美。

从创作技法看,晋剧戏曲百描图稿多采用工笔重彩,以线条为骨,色彩为魂,线条讲究“平、圆、留、重、变”,既要符合传统绘画的审美规范,又要体现戏曲的舞台特性;色彩则遵循“随类赋彩”与“象征用色”结合的原则,如红色表忠勇,黑色表刚直,白色表奸诈,同时通过色彩的浓淡变化表现人物的情感层次,现代图稿也融入了素描、速写等技法,对舞台瞬间进行快速捕捉,为传统图稿增添鲜活的当代气息。

作为晋剧艺术的“活态档案”,百描图稿不仅为戏曲研究提供了视觉资料,也为舞台创作、教学传承提供了重要参考,它让静态的图像成为动态艺术的延伸,使观众在视觉审美中领略晋剧的文化底蕴,为这一古老艺术的当代传承注入了新的活力。

相关问答FAQs

Q1:晋剧戏曲百描图稿与普通戏曲画册有何区别?

A:晋剧戏曲百描图稿以“百描”为核心,强调对晋剧艺术细节的深度挖掘与系统性记录,而非简单的舞台剧照汇编,其区别主要体现在三方面:一是专业性,图稿聚焦晋剧独有的行当扮相、服饰纹样、表演程式,如晋剧“梆子腔”的节奏感在动态图稿中的线条体现;二是细节性,普通画册多呈现整体舞台效果,而图稿会放大如“髯口功”“帽翅功”等微观动作的形态变化;三是文化性,图稿结合晋剧历史背景与民俗文化,对服饰纹饰的寓意、脸谱的谱式规则进行文字注解,兼具艺术性与学术性。

Q2:如何通过百描图稿学习晋剧表演?

A:百描图稿是晋剧表演学习的重要辅助工具,其作用体现在“三看”:一看形态,通过图稿中角色“亮相”的身姿、手势的线条走向,模仿基本身段,如生行的“山膀”、旦行的“云手”;二看细节,观察服饰道具的佩戴方式(如靠旗的倾斜角度、水袖的提法)与脸谱的五官布局,理解“扮相即性格”的表演逻辑;三看动态,结合图稿中的动作分解(如“起霸”的步序、“趟马”的马鞭挥法),结合舞台实践,将静态图像转化为动态表演,尤其适合初学者对“程式化动作”的规范掌握。