在豫剧艺术的璀璨星河中,由豫剧名家张宝英演绎的《黛玉葬花》犹如一抹温润的墨痕,以豫剧独有的韵致勾勒出林黛玉的悲情诗魂,作为豫剧《红楼梦》中的核心唱段,“黛玉葬花”不仅是曹雪芹笔下“千红一哭,万艳同悲”的戏曲化呈现,更是张宝英以常派艺术为根基,融合闺门旦表演精髓的巅峰之作,将豫剧的阳刚之美与闺阁之柔熔铸成一曲荡气回肠的悲剧挽歌。

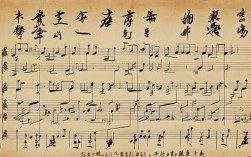

张宝英与黛玉的缘分,始于她对人物命运的深刻共鸣,作为常香玉大师的亲传弟子,她深得常派“刚健明亮、气势恢宏”的真传,却在塑造黛玉时另辟蹊径——以“刚柔并济”为骨,以“细腻传神”为魂,她曾说:“黛玉不是弱柳,她的悲是骨子里的傲,她的哭是诗人的泪。”这种理解,让她跳出了“病美人”的刻板演绎,在豫剧的舞台上重塑了一个敏感、孤傲又充满生命力的文学形象,唱腔上,她以【慢板】开篇,“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”,醇厚清亮的嗓音如泣如诉,辅以下滑音、颤音的巧妙运用,将黛玉面对落花时的悲悯与自怜层层铺展;中段转入【二八板】,“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”,节奏由缓转急,字字咬得如珠似玉,“知是谁”三字尾音拖长带着颤音,把人物对生命无常的惶恐与绝望渲染到极致;而【流水板】“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”的爆发,则如决堤之水,将积郁的情感倾泻而出,让观众在豫韵悠扬中读懂黛玉“葬花即葬己”的生命哲思。

身段表演上,张宝英将闺门旦的“水袖功”“台步”与文人气质巧妙融合,葬花时,她手持花锄,以“云手”引动水袖,动作轻柔如风中柳絮,既符合大家闺秀的礼仪规范,又暗合“质本洁来还洁去”的品性,弯腰拾花的姿态,背部微含,颈部前探,眼神低垂,指尖轻触花瓣时微微颤抖,将人物的脆弱与敏感刻画入微;掩埋花瓣时,以花锄轻推泥土,再缓缓躬身,仿佛在为一段逝去的美好举行葬礼,每一个细微动作都传递出对生命消逝的痛惜,而“哭灵”一场,她更是以“甩袖”“顿足”“抢背”等程式化动作,配合撕心裂肺的哭腔,将黛玉“焚稿断痴情”的决绝与悲怆推向高潮,水袖翻飞间,既是泪的挥洒,也是命运的抗争,让观众在视觉与听觉的双重冲击中,感受到人物命运的悲剧张力。

从文化层面看,张宝英的《黛玉葬花》不仅是对文学经典的戏曲转译,更是对豫剧艺术表现力的拓展,传统豫剧多以历史剧、公案剧见长,唱腔高亢激昂,表现闺阁情长需在程式上做精细化调整,张宝英通过降低音区、放缓节奏、增加柔美身段,打破了豫剧“阳刚为主”的刻板印象,使其既能演绎金戈铁马的英雄气概,也能表现细腻婉约的女儿情长,为豫剧表现女性题材提供了范本,唱段中对“花”的意象运用,既继承了古典诗词中“以花喻人”的传统,又通过豫剧的板式变化与表演程式,将抽象的文学意象转化为具象的舞台形象,让观众在豫韵悠扬中,读懂黛玉“葬花”背后的生命哲思——那是对封建礼教的无声反抗,是对美好易逝的深切惋惜,更是对自我价值的坚守与叩问。

张宝英豫剧《黛玉葬花》艺术特色解析

| 方面 | 具体表现 | 艺术效果 | 代表片段 |

|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| 唱腔设计 | 常派刚健与闺门旦柔美结合,慢板抒发悲情,二八板表现细腻,流水板增强爆发力 | 层次分明展现黛玉从惜花、怜花到自怜、绝望的情感递进,刚柔并济感染力强 | “花谢花飞飞满天”(慢板) |

| 身段表演 | 水袖功表现哀婉,台步轻盈含蓄,眼神传达幽微情绪,动作融合文人气质 | 将人物内心的脆弱与敏感具象化,舞台画面富有诗意,增强悲剧感染力 | 葬花拾花、掩埋花瓣 |

| 情感表达 | 以“悲”为底色,融入“怜”“痴”“怨”等多重情感,通过唱腔强弱、身段快慢调节节奏 | 塑造立体丰满的黛玉形象,引发观众共情,突破传统“才子佳人”模式 | 焚稿时的决绝与悲怆 |

| 文学性 | 保留原著诗意唱词,融入豫剧韵白,以“花”贯穿始终,象征人物命运 | 深化悲剧主题,提升唱段文化底蕴,实现文学与戏曲的完美融合 | “花落人亡两不知”的意象化表达 |

FAQs

问题1:张宝英演绎的豫剧黛玉与越剧徐玉兰的黛玉在艺术风格上有何不同?

解答:越剧以“婉约柔美”著称,徐玉兰的黛玉唱腔清丽婉转,表演细腻含蓄,更侧重表现人物的“才情”与“病态美”,如越剧《黛玉葬花》中的“黛玉焚稿”,唱腔如泣如诉,身段以“水袖”与“眼神”为主,营造出“弱柳扶风”的意境,而豫剧则带有“中原文化”的质朴与豪放,张宝英的黛玉在保留“悲情”内核的同时,融入了常派艺术的“刚健”,唱腔醇厚有力,身段更具力度,如葬花时的“顿足”“掩土”等动作,既表现了黛玉的柔弱,又暗含她对命运的抗争,展现出“柔中带刚”的独特韵味,体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特质。

问题2:豫剧《黛玉葬花》为何能成为张宝英艺术生涯中的代表作?

解答:该剧集中展现了张宝英的表演艺术精髓——她以常派艺术为根基,结合闺门旦的表演特点,在唱腔、身段、情感表达上均达到炉火纯青的境界,尤其是对黛玉“悲、怜、痴、怨”等复杂心理的精准把握,使人物形象立体丰满,唱段对豫剧艺术的创新突破,通过调整板式、柔化唱腔,拓展了豫剧表现女性题材的可能性,为豫剧的“雅化”发展提供了实践范例,该剧与原著《红楼梦》的文化深度共鸣,通过“葬花”这一经典情节,将封建礼教下女性的悲剧命运与豫剧的悲剧美学相结合,既有文学性又有艺术性,因而成为张宝英艺术生涯中难以逾越的高峰,也成为豫剧舞台上经久不衰的经典之作。