豫剧作为中原文化的瑰宝,其丰富的板式与唱腔承载着深厚的历史情感,而“哭啼啼”作为豫剧传统哭腔的代表曲牌,以其哀婉细腻、跌宕起伏的旋律,成为表现人物悲恸情绪的核心载体,在豫剧教育中,“哭啼啼”曲谱的传承不仅是技艺的传递,更是情感表达与文化认同的塑造,其教学过程融合了传统师徒制的口传心授与现代系统化教育的理论解析,形成了独特的艺术教育体系。

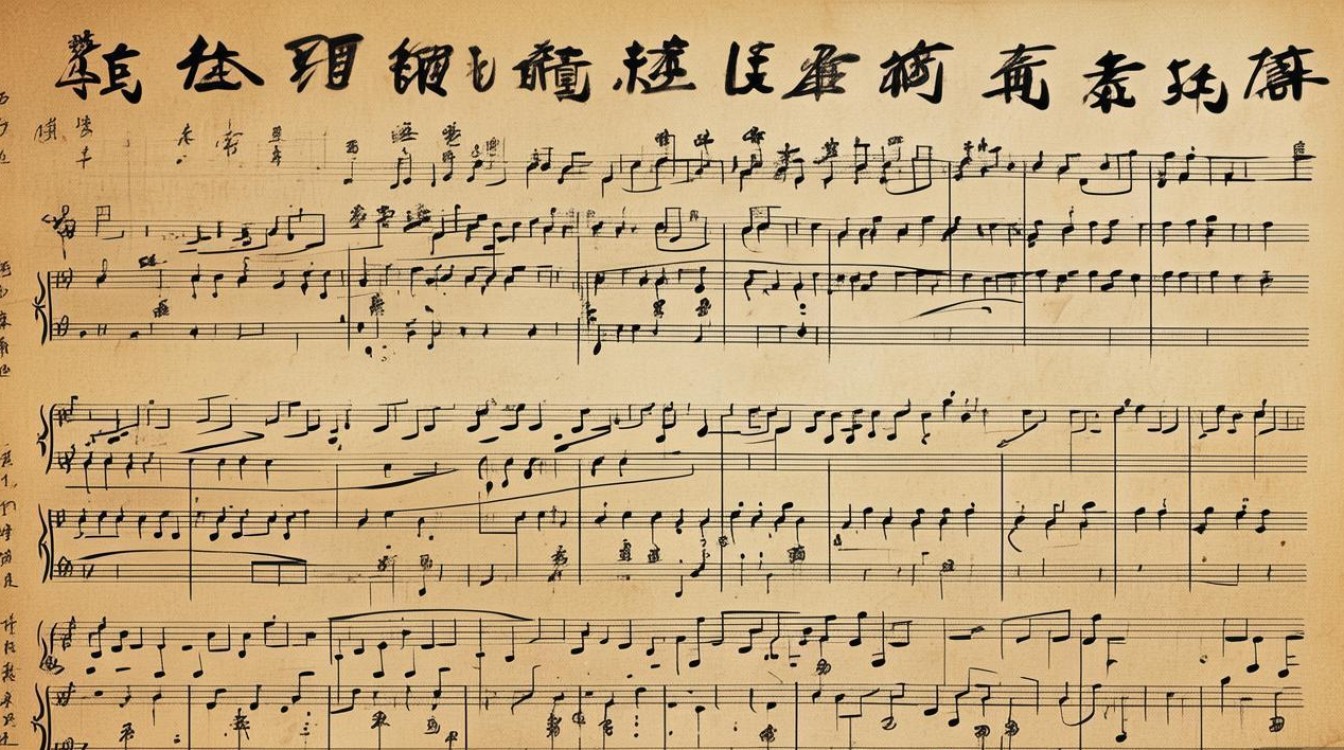

“哭啼啼”曲谱的艺术特征,首先体现在其板式结构的灵活性上,根据情绪强度的差异,可分为【慢哭啼】、【中哭啼】、【快哭啼】三种基本板式,每种板式在节奏、旋律与演唱技法上各有侧重,慢哭啼】以4/4拍为主,速度约60-80拍/分钟,旋律多级进下行,辅以大量装饰音(如滑音、颤音),适合表现角色悲痛欲绝、泣不成声的状态,如《秦香莲》中香莲寻夫时的哭诉段;【中哭啼】采用2/4拍,速度90-120拍/分钟,节奏规整中带有切分音,旋律起伏加大,常用于叙事性哭腔,如《穆桂英挂帅》中佘太君痛失孙儿的场景;【快哭啼】则转为1/4拍或流水板,速度120拍/分钟以上,字多腔少,以垛板形式推进,情绪激越,多用于爆发式悲愤,如《花木兰》中木兰得知父亲将被征兵时的哭喊,其唱词结构多采用“三三七”或“五五七”的对称句式,结合豫剧方言的声调特点,形成“哭中有诉、诉中有哭”的独特韵律。

在豫剧教育实践中,“哭啼啼”曲谱的教学需遵循“技为情用、情由心生”的原则,分阶段递进式开展,初级阶段注重基础功训练,学生需掌握“擞音”(声带快速颤动模拟抽泣)、“气口”(换气技巧,如“偷气”“取气”以表现哽咽感)等核心技法,教师通过范唱让学生直观感受哭腔的“悲而不伤、哀而不怨”的分寸感,例如在教授【慢哭啼】时,会先要求学生用“啊”音做长音练习,体会气息下沉与胸腔共鸣的结合,再逐步加入唱词,重点把握“苦”“泪”“痛”等关键字头的拖腔处理,如“苦——啊”的“苦”字需先重后轻,尾音下滑,模仿人声哭泣的颤抖,中级阶段则强调情感代入,通过分析剧目中人物的身份、处境与心理动机,引导学生将技巧转化为情感表达,例如学习《对花枪》中姜桂枝寻夫的哭腔时,需结合“老年女性”“久别重逢”“悲喜交加”等多重情感层次,在【中哭啼】的旋律中加入“擞音”的密度变化,表现时强时弱的哽咽,同时通过速度的细微伸缩(如“紧拉慢唱”)增强戏剧张力,高级阶段则追求“人戏合一”,学生在掌握曲谱框架的基础上,可根据舞台情境即兴调整演唱细节,如通过“哭笑腔”(哭腔中突然转音模拟苦笑)表现人物绝望中的复杂心理,这一阶段常采用“对桩子”(师生对唱)的方式,模仿传统科班中“上手带下手”的教学模式,让学生在实践中体会“死谱活唱”的艺术真谛。

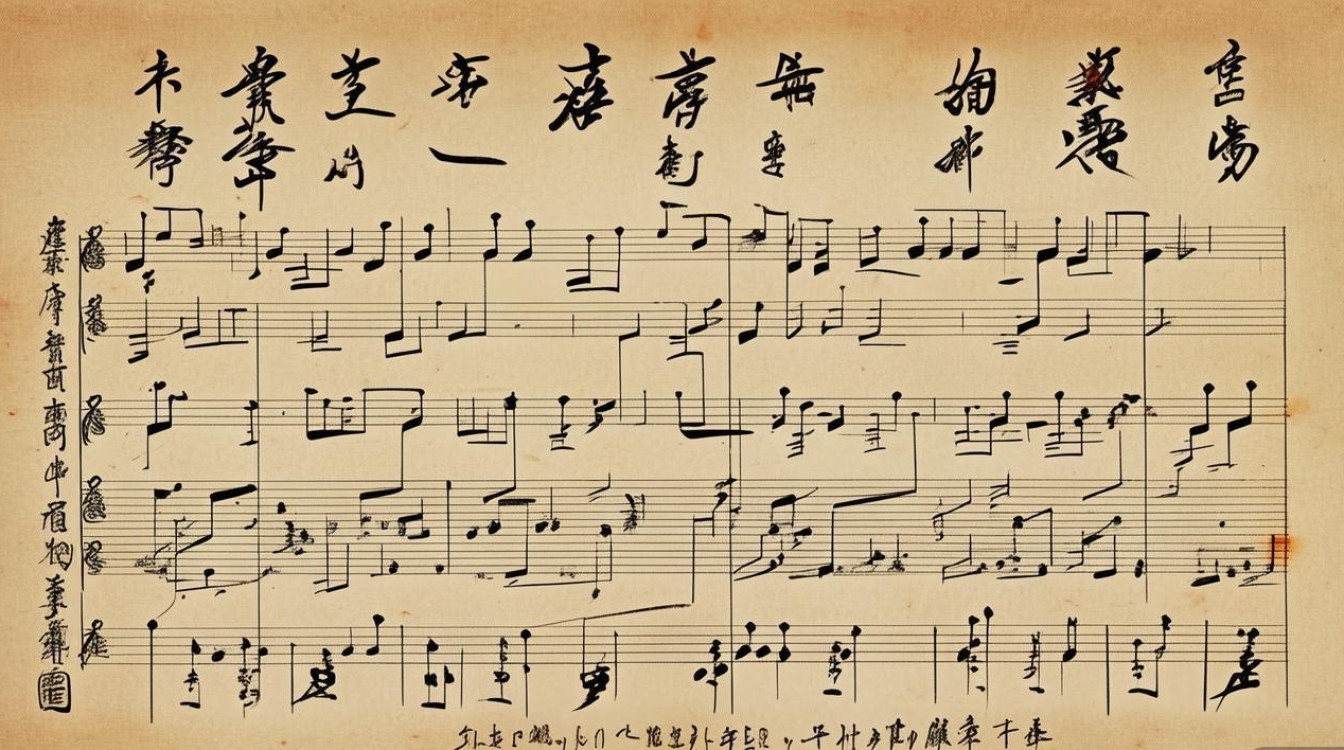

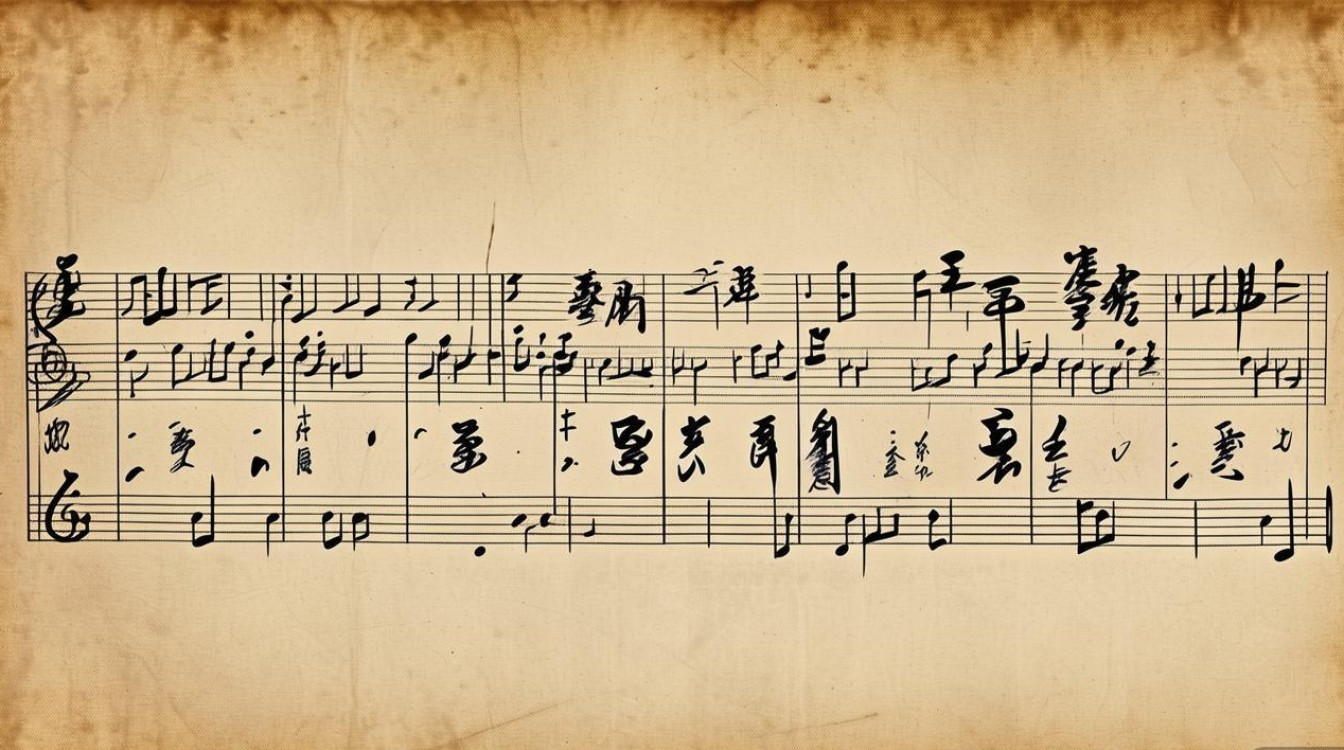

现代豫剧教育体系在保留传统师徒制精髓的同时,也引入了理论化与规范化的教学手段,部分戏曲院校将“哭啼啼”曲谱的板式结构、旋法规律编入教材,用五线谱与简谱对照记谱,标注气口、装饰音及情感提示符号,帮助学生系统理解曲谱逻辑;同时利用多媒体技术,通过慢放、音高分析等方式,让学生清晰观察名家演唱时的口型、气息与共鸣位置,弥补传统口传心授中“只可意会不可言传”的局限,针对青少年学生,教师还常将哭腔与现代音乐元素结合,创编适合年轻人学习的练习曲,如将“哭啼啼”的旋律节奏融入流行歌曲改编,降低学习门槛,激发学习兴趣。

“哭啼啼”曲谱的教育传承仍面临诸多挑战:年轻学员对传统哭腔的情感共鸣减弱,部分人过度追求技巧炫技而忽视情感内核;现代快节奏生活导致学员难以静心练习“慢哭啼”等需要深厚气息支撑的板式,导致“哭腔不哭、悲腔不悲”的现象时有发生,对此,教育者需强调“以情带声”的教学理念,通过引导学生阅读原著、观看老艺术家录像、体验生活等方式,加深对哭腔背后文化内涵的理解,让技巧真正服务于情感表达。

相关问答FAQs

Q1:初学者如何快速掌握“哭啼啼”哭腔的音准和情感?

A1:初学者可分三步走:第一步,先练习“擞音”和“气口”,用“呜”“啊”等母音做长音练习,感受气息下沉与胸腔震动,模仿抽泣时的声音颤抖;第二步,选取结构简单的【中哭啼】唱段(如《朝阳沟》中银环下乡想家的片段),先唱准旋律骨架,再逐步加入滑音、颤音等装饰,重点把握“悲”字的尾音下滑处理;第三步,结合情境代入,想象自己经历类似悲伤事件,或通过观看名家表演视频(如常香玉《花木兰》选段),模仿其面部表情与肢体语言,让情感自然融入演唱中,避免为技巧而技巧。

Q2:豫剧“哭啼啼”曲谱在现代教育中如何平衡传统与创新?

A2:平衡传统与创新需“双轨并行”:严格保留传统曲谱的板式结构、旋法规律及核心技法(如擞音、气口),通过师徒结对、口传心授等方式确保“原汁原味”,让学生掌握哭腔的“根”;结合时代需求进行创新改编,例如将“哭啼啼”的节奏元素融入现代戏创作,或用多媒体技术制作互动教学课件(如拆解名家演唱的声波图),帮助学生直观理解技巧原理;针对青少年特点创编简化版练习曲,用流行音乐配器方式伴奏,降低学习门槛,让传统曲谱在保持艺术内核的同时焕发新的生命力。